新闻及香港科大故事

2025

新闻

香港科技大学新兴市场研究所、安永、黄金时代基金会签署合作备忘录

香港科技大学(科大)新兴市场研究所、安永及黄金时代基金会联合公布,三方已厘定合作框架并正式启动粤港澳大湾区(大湾区)「银发智龄生态圈」计划,携手推动区内银发智龄产业发展。签署仪式于「中银人寿第十届黄金时代展览暨高峰会」期间举行,三方代表在香港特别行政区劳工及福利局副局长何启明太平绅士见证下签署合作备忘录。

「银发经济」正迅速成为推动区域经济转型与创新的增长动力,大湾区蕴藏庞大银发市场潜力。是次合作备忘录将聚焦四大合作方向,包括战略规划、赋能银发族、跨界携手协同并进及领航未来创新实践,目标是提升他们的理财能力与科技素养、释放银发生产力,并促进医疗、科技、社会创新解决方案等,建立银发共融社会,带动银发智龄产业创新。

安永香港及澳门区主管合伙人李舜儿表示:「粤港澳大湾区银发经济蓬勃兴起,区内养老产业迎来转型与跨境养老融合等创新发展。要让大湾区充分体现银发智龄市场的庞大潜力,促进医疗、科技与金融跨界协同是箇中关键。配合政府促进银发经济的政策方向,我们很荣幸能汇聚产学研的力量,共同为构建银发智龄生态圈而努力。我们将发挥整合资源网络的优势,贡献专业知识与策略,开创养老产业新赛道,积极拥抱银发经济新机遇。」

黄金时代基金会创办人及主席容蔡美碧教授表示:「黄金时代基金会很荣幸能够与安永及香港科技大学新兴市场研究所合作,这亦是我们推动大湾区银龄产业协同发展的重要里程碑。透过与学术研究及专业服务的合作,我们期望为金龄群体建立更共融、更理想的生活环境,释放银发经济的庞大潜力。」

新闻

香港科大、晶苑国际、HKRITA签署合作框架协议

香港科技大学(科大)与全球服装制造商晶苑国际集团(晶苑国际)及香港纺织及成衣研发中心(HKRITA)签署合作框架协议,将先进人工智能(AI)技术融入纺织生产流程,通过开发纺织行业垂直领域大模型Textile-GPT,推动智能设计、生产优化、供应链管理、质量检测及智能穿戴等范畴的发展。三方更将携手成立纺织AI创新中心,并推动人工智能即服务(AIaaS)及培养「AI+纺织」复合型人才,加强全球纺织业的AI应用,透过创新科技助力纺织业升级转型,实现智能制造,进一步加强香港新质生产力之发展,提升香港的竞争力。

从纺织枢纽到工业AI创新实践

随着AI技术的快速发展,大模型智能体(AI Agents)已成为推动产业变革的核心驱动力。是次科大、晶苑国际及HKRITA三方合作,将汇聚产业、学界及研发优势,驱动产业升级转型,协助价值1.5万亿美元的全球纺织业提升工业自动化与环保效益。相关合作框架协议将涵盖以下三大合作范畴:

香港科大故事

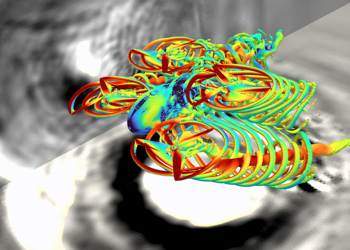

静音飞行:香港科大引领无人机实现低噪安全新未来

无人机和电动垂直起降飞行器(eVTOL)正掀起科技热潮,物流配送与紧急医疗救援将更为快捷,并为空中公共服务带来更高效率,前景无限。然而,随着这些新兴技术迅速发展,仍需跨越两大挑战:噪音污染和公众安全。无人机与eVTOL在低空操作时不仅会产生噪音,在微气象及建筑风场环境中更要面对飞行安全的考验。

香港科技大学(科大)太古航天工程学教授张欣教授和周朋教授正领导研究团队致力解决这些难题,他们将最尖端的航空航天工程研究与实际解决方案结合,推动无人机和eVTOL和谐地融入城市生活。

张教授说︰「无人机逐渐成为我们日常生活的一部分,我们必须正视和解决噪音与飞行安全的问题,才能赢得公众信任。我们的目标是让无人机真正『入屋』,成为都市生活的好帮手。」

噪音及安全为关键挑战

无人机与eVTOL虽带来前所未有的机遇,但低空飞行的挑战也不容忽视。它们产生的声响可能为公众带来滋扰,当某地方的无人机飞行量增加一倍,噪音水平将会提高约三分贝,足以影响居民的生活质素。

另一个关键考虑是安全因素,无人机穿梭于高楼林立的城市,需要面对难以预测的阵风及湍流,这些因素不仅增加飞行的不稳定性,更会扩大噪音排放。

周教授指出︰「城市环境复杂多变,风险更高,公众期望我们能做到万无一失。」

此外,目前针对无人机噪音与安全的领域仍面对多重挑战,包括相关的指引、法规和认证标准仍相当缺乏。有见及此,科大团队正以创新研究和解决方案填补这些缺口。

新闻

香港科大研发SmartCare智能医疗平台 推广以病人为本的诊疗体验

香港科技大学(科大)最近于校园医疗中心推出由科大科研团队研发的人工智能医疗平台 - SmartCare系统,旨在革新医疗服务流程,提升从分流至就诊全流程的患者体验。这项先导计划为期六个月,冀为超过1.5万名学生及教职员等提供更优质的医疗服务。

SmartCare由计算机科学及工程学系助理教授暨Smart Lab主任陈浩教授研发,此系统建基于早前由科大研发、全球最大型的医学界多模态语言模型MedDr 发展而成,以简化临床治理流程、改善医患沟通及支援医学教育为三大核心目标。系统具备多语音实时转换功能,并能自动生成医疗纪录,更能将整个病人的诊症流程,包括诊前、诊中及诊后跟进的资料整合至同一平台,有望减轻医护人员的行政负担,让医生更专注于照顾病人。系统更设有「虚拟患者」的功能,可提供模拟诊症咨询和即时AI反馈,日后有望可应用至医学教育,这项模块正在申请专利。

作为一站式的AI医疗平台,SmartCare的重点功能涵盖:

新闻

香港科大团队于锂离子电池回收领域取得重大突破 促进关键金属回收与减碳转型

锂离子电池广泛应用於消费电子产品丶电动车及可再生能源储能系统,其高效回收对於资源循环再用及减碳至关重要。由香港科技大学(科大)土木及环境工程学系曾超华教授领导的研究团队,近日揭示一种原子级的新机制,阐明阻碍锂离子电池高效回收的关键因素。这项突破不仅挑战长久以来的假设,亦为更洁净丶高效的锂离子电池金属回收技术奠定科学基础。

透过先进表徵技术与第一性原理模拟,研究团队发现,在锂离子电池回收过程中,机械拆解阶段所产生的铝杂质会渗入镍-钴-锰阴极材料晶体,诱发其内部化学结构重组。此过程会形成超稳定的铝-氧键,将具价值的金属元素——镍丶钴丶锰——密紧束缚於阴极晶体,抑制这它们的可溶性,从而导致在回收过程,尤其是在常用於水冶金技术的酸性溶剂中,这些金属难以有效释出与提取。

被忽略的杂质丶潜藏的影响力:铝成为回收障碍的关键机理因子

过去数十年,铝一直被视为报废锂离子电池中的操作性杂质,从未受到重视;然而,科大团队的研究显示,铝实际上是导致回收效率下降的重要机理性干扰源。在电池回收的机械拆解过程中,铝箔残留物会因摩擦接触而渗入镍-钴-锰阴极晶体。它们表面看似微不足道,却实际上改变了阴极晶体的内部结构。

团队利用高解析度显微技术与密度泛函理论模拟证实,铝原子会选择性地取代晶格中的钴元素,形成高度稳定的铝-氧键,这些键固定了晶格中的氧,使镍丶钴丶锰这些具价值金属在後续浸出过程中难以释出,进一步降低回收效率。

曾教授指出:「我们的研究结果证明,即使是极微量的铝污染,也足以显着改变镍丶钴丶锰材料於回收体系中的表现。这促使我们重新思考『从电池到电池』的回收链中,应如何有效地管理杂质的传输机制。」

新闻

香港科大与华中科技大学同济医学院附属协和医院携手 共建「医工交叉联合创新中心」

香港科技大学(科大)与华中科技大学同济医学院附属协和医院(武汉协和医院)携手设立「医工交叉联合创新中心」,今日正式于科大校园揭牌,标誌着双方在医工结合领域迈向全新里程。此次合作聚焦超声波、病理及放射等核心项目,通过人工智能(AI)与医疗影像的深度融合,推动医学科技创新,为全球医疗进步注入新动力。

揭牌仪式由武汉协和医院党委书记张玉教授、党委副书记汪宏波教授等一行人亲临科大校园出席,与会的科大代表则包括科大副校长(研究及发展)郑光廷教授、工学院副院长(研究及研究生教务)锺志成教授等。一众嘉宾更参访科大冯诺依曼研究院,并与科大的学者交流,商讨中心的发展计划,并就创新项目基金及医学生与研究生联合培养模式进行了深入讨论。

根据协议,联合创新中心将以医工交叉为核心,聚焦AI赋能医疗技术研发,并通过学术互访、师资培训、联合申报项目及成果转化等方式深化合作。通过优势互补与资源共享,双方将致力于在放射、超声波及病理领域方面,加快推动多模态医疗大模型的研发,推动智能诊断系统、精准诊疗及智能医疗装备的创新。

郑光廷教授表示:「人工智能的飞速发展是推动医疗创新的的重要力量,而医学与工程学、数据科学等前沿学科的深度融合,为疾病预防、诊断、监测,照护及治疗开闢全新的发展方向。科大在数据融合、创新算法及超算基建方面具有领先优势,与武汉协和医院丰富的临床资源相结合,将加速AI医疗技术的突破性进展。此次合作不仅彰显跨学科跨地域协作的巨大潜力,更将推动智能诊断、精准医疗等前沿应用成果转化落地,为全球医疗健康贡献创新解决方案。」

新闻

香港科大与美国及瑞士顶尖学府提出创新策略 重塑钙钛矿太阳能电池的稳定性和可持续性

香港科技大学(科大)工学院的研究团队最近提出了一种生物启发的综合多尺度设计策略,以应对钙钛矿太阳能电池商业化面临的关键挑战——长期运行的稳定性。这些受自然界启发的设计策略旨在提高太阳能技术的效率、韧性以及适应环境变化的能力。该方法侧重于从生物结构中汲取灵感,旨在创造出更能抵御环境压力且适合长期使用的钙钛矿太阳能电池。

钙钛矿太阳能电池因其低温、基于溶液的制造工艺而具备优势,能有效降低太阳能成本。然而,它们的商业可行性受到多种稳定性问题的制约,包括器件界面附着力不足、材料本身力学脆弱性以及对环境压力(如热、湿度、紫外线)的敏感性。这些降解过程发生在从皮米到厘米的不同尺度上,而多尺度结构因素对最终钙钛矿太阳能电池的稳定性和性能有着显著影响。

通过自然的视角重新思考太阳能电池设计

为了应对钙钛矿太阳能电池面临的挑战,科大化学及生物工程学系的副教授、能源研究院副院长周圆圆教授及其研究团队,联同来自美国及瑞士顶尖学府的研究伙伴,提出了借鉴生物系统的解决方案。他们认为,自然界中存在的分层功能结构(例如叶子的结构)可以启发高效、低成本、韧性强且能适应环境变化的太阳能技术的发展。

多尺度生物启发策略

他们的综合策略涵盖多个层面: