新聞及香港科大故事

2015

新聞

科大開辦網上「全端網站開發」課程 加強職業相關教育

香港科技大學(科大)將於9月15日,在全球最大的網上開放式教育平台Coursera,開辦一系列由科大資深學者執教的「全端網站開發」專項課程,任何有興趣人士均可到此平台報讀。 (https://www.coursera.org/specializations/full-stack-mobile-app-development?utm_medium=listingPage)

由科大計算機科學及工程學系的梅伯樂教授及David Rossiter教授授課的「全端網站開發」專項課程,能讓學生學習先進科技及網頁編寫技能,並透過全面的專題項目實踐所學。專項課程涵蓋以Javascript為本的「前端」(Front-end)及「伺服器端」(Server-side)科技,當中包括NodeJS及AngularJS等業內廣為熟悉的的程式編寫平台。

梅伯樂教授介紹時指出,以流動裝置作為上網的平台是近年趨勢,因此課程會針對教授有關知識:「是次課程會涵蓋兩個發展迅速的流動裝置應用程式編寫平台:Cordova及Ionic,為學生投身這個熱門行業作充足的裝備。」

科大首席副校長資深顧問(創新教學與在線學習)龐鼎全教授指:「透過提供大規模網上學習(MOOCs)及混合式課程,科大已成為亞洲地區發展網上教學的領先學府。全球只有兩所大學能獲選在Coursera平台開辦此專項課程,我們很高興科大能夠成為其中之一。」

科大校長陳繁昌教授認為,今次能成為提供專項課程的院校之一,充分肯定了科大在創新電子教學的成效:「科大是發展大規模網上學習的先驅,於2012年成為亞洲首批加入Coursera等兩大主要網上學習平台的院校,大學一直致力推動這種創新教學模式並揉合傳統教學,務求以嶄新的網上學習,讓全球更多年輕人受惠。」

新聞

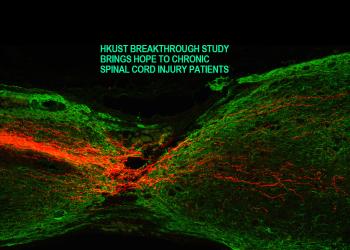

科大突破性研究成果為慢性脊髓損傷患者帶來喜訊

科大研究團隊最近發現刺激神經軸突(axons)再生的方法,可望為慢性脊髓損傷治療打開新一頁。

脊髓損傷令大量受損神經軸突難以跨越損傷組織,特別是皮質脊髓束。慢性脊髓損傷病人往往喪失活動能力甚至癱瘓,嚴重影響日常生活。

在科大生命科學部助理教授劉凱領導下,研究團隊先為老鼠進行錐體束切斷術(pyramidotomy),然後剔除其體內的PTEN基因。此外,研究人員亦在脊髓嚴重損傷4個月和12個月的老鼠身上進行相同程序。

研究團隊在三組樣本身上均發現皮質脊髓束展現再生的反應,顯示即使損傷已維持一段時間,若剔除PTEN基因,仍可刺激皮質脊髓束再生。

劉教授表示,與急性損傷比較,慢性損傷的皮質脊髓束較難出現再生。儘管困難重重,但藉著嶄新療法,皮質脊髓束即使在受損一年後仍可再生,令團隊大感意外。

劉教授指出︰「認識到慢性受損的神經細胞仍有再生軸突和重建初步突觸連接(synaptic connections)的能力,實在是一項重大發現。抑制PTEN基因的治療可針對特定的神經細胞進行,亦即是說,我們可在日後研究中將程序具體應用於目標部位。」

請按此獲取更多資訊。

新聞

科大新課程結合科技創新與社會服務 為柬埔寨貧困地區改善藥物運送及醫療紀錄系統

香港科技大學致力培育學生以創新思維解決問題、並且對社會有承擔,跨學科課程事務處的生物醫學工程學部最近推出新課程,讓學生將想像力轉化成創意方案,解決世界發展中地區的醫療衛生問題。

由科大化學及生物分子工程學系兼生物醫學工程學部周迎教授領導的「視野無界」課程,讓同學透過與志願組織溝通,了解當地最迫切的醫療衛生問題,設計可行解決方案,並付諸實行。大學教授職員來自不同專業的顧問,向同學提供寶貴意見,為計劃開拓更多可能。

「視野無界」與來自紐西蘭的非牟利組織One-2-One合作,揀選出兩個同學方案,為在當地貧民窟服務的流動醫療隊解決因缺乏工具和系統以及惡劣天氣而引起的種種問題。其中流動醫療箱的方案,有助改善醫療隊於運送和儲存藥物的困難; 而電子醫療紀錄系統則減省醫護人員於落後地區運送沉重文書紀錄的麻煩,其指模掃瞄功能更能辨識沒有身份證明文件的病人,提高病人認證的準確度。系統搜集得來的數據,能夠改善當地醫療質素。

周教授希望課程以簡單的科技帶來重大的改變,她表示﹕「我們教導學生於設計方案時以受助者的需要為中心,並充分發揮每位隊員所長,製作能切實改善生活質素的產品。這不單是一個學習設計的課程,亦非單純的社會服務計劃,而是結合兩者。我們以創新服務社會。」

兩學生隊伍本年六月將產品運送到柬埔寨,其中流動醫療箱設計輕便、實用、組件易於替換,可充當一個獨立的小型流動藥房。醫療箱雖以普通物料造成,設計簡單,但有效協助當地醫療隊省卻每次抵達醫療站需重新整理藥物的麻煩。

另一組同學設計的電子醫療系統,同樣大獲好評,系統安裝於募捐得來的手提電腦上,不但將文字檔案電子化,亦能整理藥物庫存紀錄。學生、教授及職員於柬埔寨逗留九日期間,幫助當地醫護人員適應新系統運作,並設立連結,以便日後遙距跟進操作上的技術問題。

「視野無界」正積極籌備拓展計劃規模,現正與其他發展中國家及地區商討開展新方案。

新聞

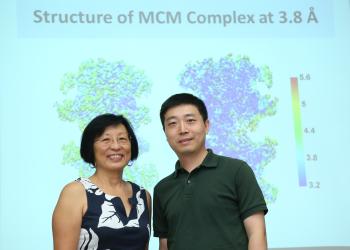

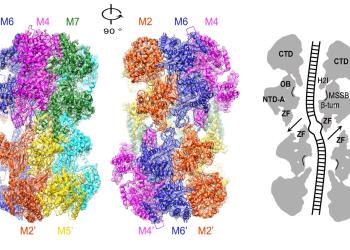

香港科技大學和清華大學共同首次揭示真核生物DNA複製解旋酶的立體結構

香港科技大學(科大)生命科學部及香港賽馬會高等研究院與清華大學生命科學學院的研究團隊,首次揭示在DNA複製過程中有極重要角色的 MCM2-7複合體近乎原子般大小的立體結構,為雙鏈DNA在複製過程中的「解鏈機理」揭開新一頁。

這項突破性發現於2015年7月29日在國際權威科學期刊《自然》(Nature)上發表(http://dx.doi.org/10.1038/nature14685),並獲同期雜誌內的「新聞與觀點」專欄重點撰文評述(http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14643.html)。

真核生物中的雙鏈DNA結構緊密,進行複製前必須先「解鏈」,當中圍繞著雙鏈DNA的MCM2-7複合體,則成為解鏈過程的重要一環;儘管多年來有大量針對MCM2-7複合體的研究,但它們如何令DNA分解則依然成謎。

科大戴碧瓘教授和清華大學高寧教授共同領導的研究團隊,利用先進的冷凍電鏡技術,首次揭示MCM2-7複合體的3.8 Å高解像度的立體結構,有助更深入了解結構極其穩定的雙鏈DNA,在自我複製的過程開始時會分裂的原因。這項突破性研究帶來的重大發現亦已經刊載於同期《自然》期刊中的「新聞與觀點」(http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14643.html)。

新聞

香港科技大學舉辦首屆「挑戰盃」專項賽 創新科技推動智慧城市

香港科技大學(科大)是首間承辦全國大學生課外學術科技作品競賽「挑戰盃」的本地大學,這項比賽被譽為大學生科技創新的奧林匹克盛會。科大於日前舉行「挑戰盃」的首屆專項賽,吸引來自多個國家的學生提交極具創意的方案,合力打造綠色智慧城市。兩年一度的「挑戰盃」是全國大學生科技學術競賽的盛事,每年逾3,000所大學逾250萬名學生參與。科大與廣東工業大學(廣東工大)今年合辦「挑戰盃」,是此項賽事成立25年來首度有本地大學承辦。科大今年並舉辦新開設的專項賽,令「挑戰盃」更具特色。專項賽的主題是「智慧城市」,學生需要運用他們在科技、社會經濟、城市規劃、公共管理等方面的知識,為所屬國家的城市進行規劃設計,或提出創新的方案解決現有問題,令該城市變成綠色智慧城市。800多支來自中國內地,香港和其他國家,包括俄羅斯、泰國和馬來西亞的隊伍參與比賽,約40支隊伍入圍,並於本週初進入總決賽。東南大學的隊伍以透過衛星定位數據監測道路交通的項目獲得特等獎。南京理工大學及香港科技大學的兩支隊伍同時獲得一等獎。科大副校長(研發及研究生教育)李行偉教授表示﹕「挑戰盃專項賽提供一個很好機會,讓學生能夠探索推行綠色智慧城市的可行性,啟發創新理念,或者在不久的將來,他們能學以致用,在各自的城市發揮影響力,協助推動城市發展。」科大協理副校長及學務長譚嘉因教授表示﹕「專項賽提供珍貴及互動的平台,促進各地大學生在不同文化及社會經濟方面互相分享和學習。」「挑戰盃」由清華大學首次舉辦,現已成為全國最具代表性的科技創新賽事。今年賽事的總決賽將於11月舉行。挑戰盃由共青團中央、中國科協、教育部和全國學聯、地方省級人民政府共同主辦。更多關於「挑戰盃」的詳情,請瀏覽:www.ust.hk/challenge_cup。傳媒查詢:魯桂欣電話﹕2358 6317電郵﹕sherryno@ust.hk

新聞

香港科技大學和清華大學共同首次揭示真核生物DNA複製解旋酶的三維結構

2015年7月29日,香港科技大學戴碧瓘(Bik-Kwoon Tye)教授和清華大學的高寧教授的研究團隊共同在《自然》(Nature)雜誌以長文形式發表題為《真核生物DNA複製解旋酶MCM複合物的3.8 Å分辨率結構》(Structure of the Eukaryotic MCM Complex at 3.8 Å)的研究論文,首次揭示DNA複製解旋酶MCM2-7複合體的高分辨率(3.8 Å)冷凍電鏡結構。這研究成果為人類認識及了解自身DNA複製起始過程的機制揭開新一頁。

DNA是所有生物遺傳信息的載體。六十多年前,當諾貝爾獎獲得者Watson和Crick發現DNA雙螺旋結構的時候,他們就預測到,在DNA複製過程中,需要解開緊密結合的雙鏈DNA,以便互補的DNA雙鏈各自作為範本進行複製。從那時起,關於DNA雙螺旋解鏈機理的研究,一直是生物學領域的研究熱點。

早在1983年,戴碧瓘教授在康奈爾大學的實驗室,率先發現MCM2-7基因,並證明這些基因在真核生物DNA複製過程發揮非常重要的作用。隨後的科學研究進一步發現,MCM2-7複合物負責在DNA複製起始和延伸階段作為雙鏈DNA的解螺旋酶。在真核生物細胞,整個DNA複製的過程都受到嚴格調控,以確保DNA遺傳信息能被準確複製。複製過程中的異常或缺陷會導致基因組不穩定,包括DNA雙鏈的斷裂、基因突變、染色體缺失,這些都與人類惡性腫瘤的形成有密切的關係。作為DNA複製解旋酶,MCM2-7本身的基因突變或異常表現也與許多人類疾病直接相關,例如MCM4基因突變可以導致乳腺癌。

鑒於MCM2-7複合物功能機制的重要性,過去三十年,相關領域研究人員對其進行大量的功能和結構方面的研究。由於其結構複雜,針對MCM2-7複合物的高分辨三維結構解析一直停滯不前,已成為其功能研究重要的限制因素。2013年下半年起,戴碧瓘研究團隊和高寧研究團隊攜手合作,利用清華大學冷凍電鏡平臺對MCM2-7複合物以及與相關功能因子結合的複合物進行結構解析。經過一年多的努力,課題獲得關鍵性的突破進展,解析出來自酵母菌的MCM2-7雙六聚體複合物接近原子分辨率(3.8 Å)的三維結構。

新聞

科大本科生於國際案例比賽取得歷來最佳成績

參與案例分析及比賽有助提升學生的商業觸覺及加強思考培訓,且讓他們有機會親身了解商界面對的實際困難和擴闊視野。香港科技大學工商管理學院(科大商學院)一直積極推動案例學習文化,更支持學生成立案例研究學習坊分享經驗,成功在國際案例比賽中取得歷來最佳成績。

於本年首六個月,學院選出五支由本科生組成的隊伍,分別參與在不同地區舉辦的國際案例比賽,與世界各地頂尖學府學生砥礪切磋。當中三支隊伍躋身三甲位置,包括勇奪於3月份在歐洲塞爾維亞舉行的貝爾格萊德國際商業案例比賽冠軍。由四名同學組成的科大隊伍,就兩間跨國企業如何提升品牌形象提出建議,成功擊敗包括賓夕法尼亞大學、新加坡國立大學及英屬哥倫比亞大學等十一支國際勁旅。

參賽同學兼二年級本科生範鴻恩表示:「我們賽前努力練習,從導師中學到很多實用技巧,加上在比賽過程中隊員間緊密合作、互相信任,令我們發揮表現,成功在短時間內解決問題。」

另外兩支科大隊伍分別在兩項國際比賽獲得季軍,包括由加拿大毅偉商學院於3月主辦的楓葉銀行案例比賽,以及由荷蘭馬斯特里赫特大學於4月主辦的案例比賽。

科大是一所充滿活力的年青大學,鼓勵創意及積極學習。商學院一批學生於去年更主動建議與校方合作,成立案例研究學習坊,希望透過有系統的活動,向更多選讀不同商學院課程及不同年級的同學分享案例知識及參賽經驗,推動案例學習活動。

學習坊委員及在荷蘭比賽中載譽而歸的陳正洋同學表示:「我們邀請校友及導師出席工作坊,就案例分析及解決商業問題提供寶貴意見及分享經驗。」

新聞

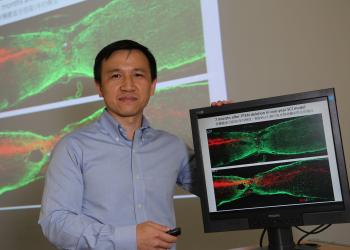

香港科技大學突破性科研發現 有望治療慢性脊髓損傷

香港科技大學(科大)生命科學部助理教授劉凱領導的研究團隊,成功發現可令皮質脊髓束再生的方法,有望治療慢性脊髓損傷。皮質脊髓束是控制身體自主運動功能的重要神經組織。這項突破性發現已刊登於國際權威學術期刊《The Journal of Neuroscience》。

脊髓受損的病人一般會失去活動能力,身理及心理承受極大壓力,嚴重影響日常生活。現時全球有數以百萬計的癱瘓病人,而在香港、台灣、歐洲及美國,每一百萬人中,每年便有二十個脊髓受損的新個案。患者一般只能透過物理治療及復康護理作為長期治療,若要受損的脊髓神經,包括皮質脊髓束再生,繼而恢復活動能力,被視為非常困難,特別是對於慢性脊髓損傷的患者(受傷超過一年)。

劉凱教授的研究團隊發現,透過剔除PTEN基因,會令另一種基因mTOR的活性增加,從而使受損的神經軸突(Axon)再生及形成突觸連接。研究結果更發現,即使在嚴重受損長達一年的脊髓,仍有軸突再生的情況,為治療慢性脊髓損傷帶來希望。

研究團隊分別在皮質脊髓束亞急性受損、脊髓已嚴重受損1個月及12個月的三組小鼠進行實驗,發現三組小鼠的皮質脊髓束均有再生,表明透過剔除基因PTEN可令皮質脊髓束再生。研究結果顯示,即使在嚴重受損長達一年的脊髓,仍然可以有神經再生的情況。

神經軸突負責傳遞訊息到不同的神經元、肌肉及腺體,是連接神經系統的橋樑。神經軸突再生是患有脊髓損傷病人邁向康復的首要一步。劉凱教授表示,皮質脊髓束再生一直是該領域的一個重大挑戰,尤其是對慢性脊髓損傷。他補充,到目前為止,類似的實驗都是在急性或亞急性損傷的模型上進行,這項研究是首次在慢性損傷的傷口上發現皮質脊髓束再生。

劉凱教授畢業於北京大學,於羅格斯大學(Rutgers University)取得神經科學博士學位,曾於哈佛大學波士頓兒童醫院從事科研,2011年加入科大。

傳媒查詢: