新聞及香港科大故事

2020

新聞

科大研究團隊破解重要的分子機制 為癌症藥物開拓新方向

香港科技大學(科大)的研究人員揭示了平面細胞極性(Planar cell polarity,下稱PCP)中,控制核心蛋白傳送的分子機制。平面細胞極性是人體內調節細胞生長及活動的一個重要過程;有關研究將對開發癌症新藥物提供有用線索。

承載Frizzled-6的運輸工具

PCP是一個對人體組織發展及器官運作起著關鍵作用的生物過程。PCP機制出錯,會導致人體出現神經系統失調、骨骼發育異常或先天性心臟病等。更壞的情況是,癌細胞可奪取並利用PCP這個機制,促使其生長及擴散。

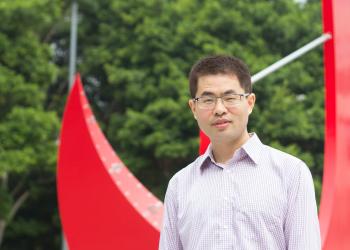

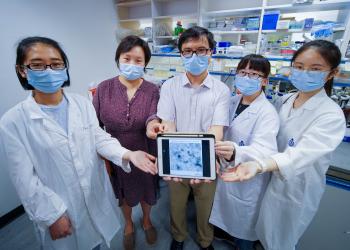

為替癌症治療提供一個新方向,由科大理學院生命科學部助理教授郭玉松領導的團隊,近日揭示一種名為捲曲受體6(Frizzled-6)的PCP核心蛋白,從細胞中被傳送至細胞表面以調控PCP的路徑。了解到這個運送路徑,科學家便可研究堵截捲曲受體6的運送方法,從而關閉被癌細胞干預的PCP機制,以抑制癌細胞的擴散。

這個分子機制可以物流及運輸流程作比喻﹕正如剛出廠的製成品,新造好的PCP蛋白需要在細胞內一個名為內質網(endoplasmic reticulum)的「工場」中被摺疊、改良及包裝。然後,這些蛋白便會經由「COPII外殼蛋白聚合體」中所製造的運輸工具,傳送至細胞內被稱為「高基氏體」的分流站。在這個分流站,蛋白會再被安排登上另一個指定的運輸工具,然後被運送至細胞表面。蛋白到達這個目的地後,便會開始調節PCP的過程。

新聞

科大推出香港首個電子證書認證平台

香港科技大學(科大)近日推出科大「區塊鏈證書」平台,為畢業證書、學業成績單等認證提供了一個方便、安全可信的系統,有助打擊偽造證書,並籍此推廣無紙化與可持續發展校園。 現時,畢業生每需要一份紙本畢業證書,均需向大學提出要求並付款,既不環保又費時,為畢業生與雇主雙方帶來麻煩。作為香港首間大學推出以區塊鏈技術為基礎的學位認證系統,科大希望帶領潮流,逐步取代傳統的列印本證書,並期望此認證平台能有助遏止偽造學歷等非法活動。 科大畢業生將於本月底開始收到校方經電郵發送、獲加密簽署及具防篡改功能的電子畢業證書。大學亦會於本年11月向畢業生提供電子學業成績單﹔有需要提前取得電子成績單的學生也可自9月份起向校方提出個別申請。大學已向多個雇主推廣此新措施,當中包括國際背景調查機構首優諮詢、綜合電訊及科技方案供應商香港寬頻,以及稅務及審計顧問羅兵咸永道。業界對此新技術態度正面並予以支持。

新聞

與抑鬱共舞

不少備受尊敬的學者鮮有向同事、學生,甚至陌生人談及自己的心結和掙扎。任教於管理學系和環境及可持續發展學部,並在最近榮獲跨學科課程事務處卓越教學獎(研究院組別)的霍士德教授,便決定分享自己數十年來對抗抑鬱症的心路歷程,希望洗刷精神疾病背負的污名,鼓勵有精神健康問題的人勇敢求助。

霍教授(左)榮獲跨學科課程事務處卓越教學獎(研究院組別)。

面帶微笑的霍教授說:「抑鬱症對生活的影響無孔不入—做事的動力、出門的意欲,連飲食、說話,甚至與人相處的方式,都會變得很不一樣。這就像在泥灘上跑步,無論做甚麼事情,都會特別吃力。假如不了解我的背景,相信大部分人也看不出我有抑鬱症!」

霍教授形容自己是「功能性抑鬱」—即表面大致與常人無異,但內心長期與情緒交戰。談及此病的原委,他歸因於自己的一半華人血統,讓他小時候在白人為主的國家生活期間經常給其他小孩吐口水,甚至從學校跟蹤回家。他憶述:「我的抑鬱症其實源於種族欺凌。當年我跟隨家人從新西蘭移居北美時只有九歲。而當時的美國和加拿大,種族之間缺乏包容﹐導致我在成長階段不時受人欺凌。」

自此,抑鬱症變成惡性循環,霍教授更會「自我欺凌」,對自己十分苛刻,越陷越深。深受父親猝逝、第一名孩子夭折、失去終身教職、跟妻子離婚等連串不幸事件打擊下,結果他在服食抗抑鬱藥物的同時,倚靠買醉和安眠藥度日。他曾嘗試戒掉濫藥的習慣,可是那段時期他感到更為孤獨無助。他說:「我當時的情緒極度不穩,更不斷自責,直到踏入三十歲才開始尋求協助。」

新聞

科大研發出世界首隻具有三維視網膜的球狀人造眼

一支由香港科技大學(科大)科學家領導的國際團隊,近日研發出全球首款3D人造眼,其功能不單比現時的義眼優勝,於某些情況下甚至能夠超越人眼,為視障患者、失明人士以至人型機械人獲取視力帶來新希望。

目前的義眼技術資料來源:採自美國加利福尼亞州希爾馬Second Sight Medical Products, Inc.

多年來,科學家嘗試複製與人眼結構及清晰度相符的生物眼,惟目前義眼技術仍主要停留在附有外置電線的眼鏡模式,而所應用的是2D平面感光器,影像像素亦低。然而,由科大研發的「電化學仿生眼」,不僅首次複製了人眼的結構,更可能於不久的將來,提供比人眼更清晰的視力,以及包括紅外線夜視等其他功能。

新聞

香港首個金融科技業人力資源研究歸納13項人才關鍵能力

香港科技大學商學院(科大商學院)公布一項名為《金融科技業界專才發展、能力與人力資源》的研究結果。鑑於香港對金融科技專才的需求日益殷切,這項深入的研究就業界現況和人才發展總結出十項觀察和提出十項建議,以及羅列出十三項業界最重視的能力。該研究是香港首次同類項目,獲包括銀行、保險公司、監管機構和虛擬銀行等超過八十間金融科技機構支持和參與,以加深了解香港的金融科技專才供應。研究結果已歸納成報告,詳細列出主要觀察所得和提出多項建議,內容包括有關培訓與教育、專業資格、規管框架與政策等。研究目標對象為香港金融科技界的專業人士,分三個階段於2019年8月至2020年3月間進行,包括 (1) 訪問行政人員、(2) 業界問卷調查,以及(3) 驗證環節。研究亦羅列出十三項業界認為最關鍵的核心能力,有助本地金融科技人才成功發展。與人才相關能力與商業與客戶相關能力與工作方式相關能力- 創業精神- 學習敏銳度- 應對不確定情況- 創新導向- 文化創建