新聞及香港科大故事

2022

新聞

展現「人味」的創新設計

每一項偉大的創新發明,莫不隱含設計心思與感性,使用者也許未必察覺,但這卻是設計思維中的一個重要元素,有助孕育無數以人為本的創新方案。科大的綜合系統與設計學部(ISD)以培育新一代創新人才為目標,透過專題研習形式,啟導學生以同理心出發,善用科技回應社會需要。

自身困境推動創新

由ISD學生林思恆(Iain)創辦和擔任行政總裁的悅學教育 (Sallux Education),正正希望利用科技協助有學習困難的中、小學生突破困境。Iain兒時患有讀寫障礙及專注力失調/過度活躍症 (ADHD),掙扎向上的親身經歷,成了他創業的最大動力。

現正修讀科技領導及創業理學碩士最後一年課程的Iain說:「學習障礙令我小時候的學習生涯十分痛苦,香港傳統的教育方式要求所有學生在課室正襟危坐地聽課,每天也要應付排山倒海的習作 。」Iain現時攻讀的課程涉及創業,而成立初創公司是課程其中一項指定要求。

我希望讓老師明白SEN學生的難處和感受。

一如許多患有讀寫障礙的學生,Iain在背誦英文字母時遇上極大困難,他形容當年的學習經驗令他留下陰影,自己雖然用功,「但老師和同學都不諒解我的困境」。

學習障礙也令Iain飽受欺凌,但他並未因此心生怨憤。逆境滋養了他的同理心,驅使小伙子立志為同路人伸出援手。「我希望做點有益社會的事情,起碼讓老師知道有特殊學習需要(SEN) 的學生面對甚麼難處和內心感受。」

遊戲化課程

Iain革新教學方式,採用虛擬實境 (VR) 及「改良實境」(MR)技術,將上課過程遊戲化,大大改善了學生的學習體驗。

SEN 學生戴上耳機後,便可完全投入沉浸式虛擬學習環境,課堂專注力可以維持20分鐘以上,並在不受干擾的情況下完成習作。

新聞

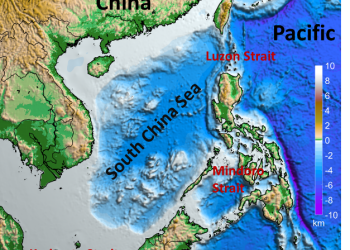

科大研究人員發現南海存在三層交替旋轉運動的「熱點」源

香港科技大學(科大)港澳海洋研究中心主任甘劍平教授研究團隊於中國南海進行海洋模擬試驗及觀測,透過地球流體動力學理論,揭秘了南海的海洋三維運動特徵。中國南海的複雜海洋環流系統決定了南海水體運動的能量轉化和物質運輸,對生物地質化學過程、碳收支、海洋生態環境健康、區域氣候變化,以及佔世界人口約22%的周邊國家和地區經濟社會的可持續發展至關重要。南海海環流本身及其動力的研究被認為是認知南海的基礎和靈魂。

在過去的幾十年,儘管全球對南海水流運動持續關注,但由於缺乏觀測資料和可靠的海洋模擬模型,及對南海環流背景上的複雜物理過程的認知,科學界對南海的三維水體運動仍然非常模糊,甚至存在誤解。

最近,科大海洋科學系講座教授甘劍平的團隊透過觀測、模擬及利用地球流體動力學理論證明了南海在表層、中層和底層分別存在的流動方向爲逆時針、順時針,和順時針方向的三層交替旋轉環流。研究也發現南海的三層旋轉環流是由「熱點」的陡峭海盆陸坡處的陸坡流組成,並非在整個海域均存在組織有序的運動結構。而陸坡流則受到季候風、黑潮入侵和獨特地形約束的共同作用,並被多尺度海洋環流過程不斷改變和調節。研究首次論述了南海環流的三維結構和物理機制,釐清了科學界一直以來對南海水體運動的誤解。基於此,甘教授團隊於早前建立了受觀測和理論驗證和約束的南海海洋環流和生物地質化學影像化WavyOcean模擬平台。甘教授說:「由於目前未能刻畫邊緣海環流的動力『熱點』,幾乎所有全球模式在同樣的時空解析度下,都無法準確模擬出南海的三層運動流結構及其相關物理過程。因此,有別於大洋環流,我們對受海底地形、海峽交換流、多尺度環流動力過程等多重強迫的全球邊緣海環流的認知和模擬比想像中更具挑戰。」。

新聞

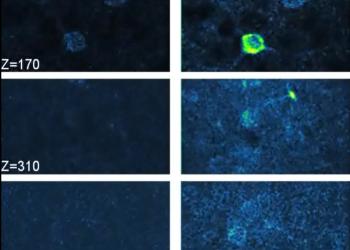

科大研究人員在前所未有的深度實現了小鼠大腦皮層近無創活體成像

香港科技大學(科大)的一個研究小組首次實現穿過完整的小鼠頭骨在腦膜下方750微米這一前所未有的深度,對小鼠大腦皮層內的微小神經結構進行活體成像。這一研究能夠以接近無創的方式在大腦皮層中進行高分辨成像,將進一步促進大腦科學的研究。

對活體大腦中神經元、神經膠質細胞和微血管系統進行直接而非侵入式成像對於增強我們對大腦功能的理解至關重要。近幾十年來,人們一直致力於開發用於完整大腦活體成像的新技術。然而,超聲波成像(超聲波)、正電子發射斷層掃描(PET)和磁力共振成像(MRI)等等現行技術都無法提供足夠的空間解像度來對亞細胞水平的生物結構進行觀察。

雖然三光子顯微技術(3PM)等光學顯微技術可以對活體樣本的結構和功能信息進行高時空解像度顯微成像,然而,當光穿過不均勻的生物組織並與其相互作用時,就會產生光學像差和散射,這從根本上限制了光學顯微鏡在解像度和成像深度上的性能。

要矯正像差並恢復光學顯微鏡在活體成像時的解像度,自適應光學(AO)有希望成為一種解決方案,但它並非沒有缺點:當成像深度增加時,用於傳統波前傳感的導星信號會迅速消失。

在電子與計算機工程系教授瞿佳男教授和生命科學系首席教授葉玉如教授的共同領導下,科大的研究團隊最近開發了一種結合了3PM和兩種AO技術的顯微鏡,實現了對組織深處中低階和高階像差的快速測量和校正。

該系統利用了兩種 AO 技術:基於相敏感方法直接測量焦點電場分布技術和遙距調焦共軛自適應光學技術(CAO)。通過對導星信號進行編碼再解碼,該方法實現了對像差的快速AO測量和校正。這一方法能夠准確測量激光在組織中帶像差的電場點擴散函數,同時快速校正大腦中大成像體積內的像差。

新聞

科大與港鐵成立智慧社區實驗室 攜手研發創新方案 便利市民生活及出行

香港科技大學(科大)與港鐵公司及港鐵學院今天(二零二二年六月十日)簽署合作備忘錄(「備忘錄」),成立「香港科技大學—港鐵聯合實驗室」。這是港鐵首次與大專院校合作成立實驗室,公司期望透過與科大極智慧城市研究院的合作,推動自主創新科技應用於鐵路及其他服務上,達至鼓勵本地科研、建設智慧社區的目的。

今次合作計劃為期三年,研究項目主要集中於智慧社區及智慧出行等方面。雙方會以此實驗室為平台,就港鐵在智慧社區及智慧出行的發展進行交流和互動,因應不同範疇的需要度身訂造項目,應用到市民出行及生活的不同範疇。

備忘錄在港鐵公司主席歐陽伯權博士及科大校董會主席廖長城先生見證下,由港鐵公司行政總裁金澤培博士,港鐵學院署任校長鄭惠貞女士與科大校長史維教授及科大極智慧城市研究院主任羅康錦教授簽署。

港鐵公司主席歐陽伯權博士表示:「港鐵一向致力以科技提升服務、工程和資產管理的水平,打造優質品牌。在公司的新企業策略『變.造未來』下,我們更銳意將數碼技術融入各服務範圍,及增加對創新科技的投資。過程中,我們希望善用港鐵的規模,與本地初創企業、學術界攜手合作,支持本地科研項目的應用,並為推動創新科技出一分力。」

科大校董會主席廖長城先生表示:「與港鐵公司成立聯合實驗室對科大具重要意義,因為這象徵大學與一所成功的鐵路營運及物業發展商長期合作的開端。智能交通乃科大(廣州)重點學科之一,是次合作將會為雙方帶來更多協作機會。我們期望科大與港鐵公司加強合作,長遠把香港以及大灣區打造成一個智慧地區。」