新聞及香港科大故事

2024

新聞

科大與阿聯酋攜手共建合作與溝通的橋樑

香港科技大學(科大)歡迎阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)駐中國大使H.E. Hussain bin Ibrahim Al HAMMADI 及其代表團於1月22日到訪校園。

科大校長葉玉如教授迎接Al HAMMADI大使及其代表團的到訪。隨後,代表團與科大首席副校長郭毅可教授及科大團隊進行了會議,探討雙方如何進一步加強合作,並促進阿聯酋與科大之間更緊密的聯繫。

在科大專家張福民教授和張欣教授的帶領下,代表團還參觀了鄭家純機器人研究院和空氣動力學和聲學實驗中心的開創性研究和尖端設施。

是次訪問不僅展示了阿聯酋和科大對知識和創新的共同承諾和願景,同時也標誌著與「一帶一路」倡議相契合的國際交流邁向了一個新的里程碑。科大期待著與阿聯酋的合作機遇,迎接合作的新篇章。

新聞

科大校長葉玉如教授作為香港高教界唯一校長 出席世界經濟論壇「冬季達沃斯」

香港科技大學(科大)校長葉玉如教授作為香港高教界唯一獲邀出席今年「冬季達沃斯」的大學校長,將於一月十七日至十九日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會,就包括人口老化和氣候變化等全球關注的議題,與全球領袖分享真知灼見。

2024年世界經濟論壇年會的主題是「重建信任」,邀得來自120個國家逾2,800 位領導者,包括中華人民共和國國務院總理李強、法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩及美國國務卿布林肯等的多國政要;聯合國秘書長古特雷斯、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界銀行行長彭安傑、世界貿易組織總幹事伊維拉等多位國際組織負責人;摩根大通行政總裁傑米戴蒙和微軟行政總裁薩提亞·納德拉等商業領袖。

葉校長作為世界經濟論壇旗下「環球大學領袖論壇」(Global University Leaders Forum - GULF)唯一來自香港的成員,將出席GULF 舉辦的兩個會議,包括就環球大學如何合作推動碳中和(carbon-neutral) 與自然向好(Nature Positive)等可持續發展戰略議題致開幕辭,以及就人工智能的未來發展與全球頂尖大學校長交流。GULF由29所包括耶魯大學、牛津大學、麻省理工學院等頂級大學的校長組成。

葉校長亦將為論壇周四一場晚宴擔任其中一位主持人,和與會者探討如何團結各界力量,利用科學知識,為氣候變化等迫切挑戰提出具前瞻性的解決方案。葉教授亦將以腦神經科學家的身份,參與一場專題研討會,分享高教界如何加強在研究及教育層面的工作,為推動社會健康老齡化出謀獻策。

世界經濟論壇全球舉足輕重,每年一月在瑞士達沃斯舉辦。來自數十個國家的政界、企業界、學術界和媒體界代表,包括七國集團和二十國集團國家,以及國際組織的負責人聚首一堂,深入探討全球面臨的重大議題並提出應對策略。本屆討論議題包括如何在分裂的世界中實現安全與合作、為新時代創造增長和就業、透過人工智能推動經濟社會發展,以及實施可持續氣候、自然和能源戰略等。

新聞

科大舉辦亞洲大學聯盟青年論壇共建可持續未來

香港科技大學(科大)作為2023-2024年亞洲大學聯盟的聯盟執行主席單位,於2024年1月6日至12日舉辦了2024年亞洲大學聯盟青年論壇。論壇為期一星期,以「共建美好未來:啟發青年建構可持續未來生活環境」為主題,匯聚14所亞洲大學聯盟高等院校的45位學生代表,共同探討創造可持續未來所面臨的挑戰、機遇及所需採取的行動。

論壇活動設計多元全面,包括專家講座、工作坊、小組討論和分享環節。在科大教授、專家和青年創業家帶領下,深入討論全球環境挑戰的議題,如氣候變化、固體廢物管理和碳中和等,目的是激勵新一代的領袖採取行動,創建可持續的未來。除專題學術講座外,參加者還參觀了科大可持續發展項目,考察新界東南堆填區了解有關廢物處理,並遊覽大澳了解本地獨特的傳統文化。最後各參加者需提交小組報告,分享他們對減少校園廢物的可行性解決方案。報告建議不僅能於科大推行,也可於各參加者的院校實施,啟發大家實踐可持續生活的方式。

2024亞洲大學聯盟青年論壇不局限於可持續性的議題,它還為來自亞洲不同背景和文化的學生提供了互動和交流的機會,是一個培育跨文化共融和促進全球公民身份的平台。青年是未來的基石,活動有助為社會未來領袖建立聯繫,構建可持續發展的跨領域合作網絡。

新聞

港科大團隊研發多功能、可重構和抗破壞單線感測器陣列

香港科技大學(HKUST)的研究人員開發出一種受人類聽覺系統啟發的感測器陣列設計技術。透過模仿人耳根據音位分佈來區分聲音的能力,這種新型感測器陣列方法可能優化感測器陣列在諸如機器人技術,航空,醫療保健和工業機械等領域的應用。

傳統的感測器陣列面臨佈線複雜凌亂、有限的可重構性以及連接網路缺乏對物理損傷的抵抗力等挑戰。為解決這些挑戰,香港科技大學機械及航空航天工程學系副教授楊徵保研究團隊,透過為每個感測單元分配唯一的正弦波頻率,並利用感測單元訊號調製正弦波幅度,這類似於人耳中的耳蝸毛細胞處理不同頻率的聲音。將這些不同頻率的調幅訊號疊加到單一導體上,最後使用快速傅立葉變換演算法來解碼這個疊加的時域複合訊號,便可解析出整個感測器陣列的感知物理量。這種設計允許將傳統行列配置陣列中的大量輸出線減少到單根線,而不犧牲原有的功能。這種新穎的方法允許解碼系統並行處理所有感測單元的訊息,與現有的用於感測器陣列解碼的時分複用方案完全不同。

該研究的感測器連接網路採用冗餘設計,以確保即使陣列的連接網路部分受損,也能保持正常運作。這種設計特性受到內耳毛細胞和神經元之間多個突觸連接的啟發,如果一條路徑失效,將提供備份路徑。這種冗餘設計不僅增強了系統的抗損傷能力,而且使得更強大的可重構性成為可能,這是在諸如響應式機器人或自適應可穿戴設備等快速變化的應用中特別有用的特性。另外,感測器陣列的樂高式模組化設計也可能降低維護成本,因為相比傳統的多線感測器陣列提出的方案更易於修復。

研究者提出的感測器陣列技術提供了多種潛在的應用。其靈活性和穩健性使其非常適合整合到曲面和在惡劣的環境中工作。它可以適應不同表面的形狀和多模感知需求,同時提供即時數據。研究團隊已經在兩個主要應用中展示了此感測器陣列設計的優勢——一個是壓強感測器陣列,另一個是壓強-溫度多模感測器陣列。後者可用於監測義肢中關鍵的參數,從而提高患者的舒適性和安全性。團隊也介紹了該技術在監測飛機機翼應變分佈的應用潛力,這可能有助於開發更安全、更節能的飛機。

新聞

香港科大於美國知名消費電子展榮獲其創新大獎

香港科技大學(科大)成員創立的兩間初創公司在美國舉辦的2024年消費電子展(CES 2024)上榮獲「CES創新大獎」。作為在香港獲獎最多的大學,這充分肯定科大對創新科技生態圈的重要貢獻,鞏固其成為全球科技領先機構的地位。兩間獲獎的科大初創公司分別是:領航智能及思坦國際半導體。領航智能是無障礙和老齡技術領域的先驅,憑藉其革命性產品「GUIDi™智能腰帶」在「無障礙和老齡技術」類別中得到殊榮。由畢業於科大環境工程碩士課程的陳曉玲博士所共同創立,領航智能利用人工智能(AI)及微機電系統技術研發的穿戴式腰帶,可大大提升視障人士的行動能力。腰帶具有雙廣角攝影鏡頭、邊緣AI模組、感應器集成、觸覺導航和語音命令等功能,為視障人士提供智能及獨立的導航系統,增加他們的靈活性。科大另一間傑出參展公司思坦國際半導體,在「延展實境(XR)技術和配件」類別中憑藉其卓越的「0.13吋Micro-LED顯示模組」獲得認可。由科大電子及計算機工程學系客座副教授劉召軍教授以及兩名科大校友孫小衛博士和邱成峰博士共同創立,思坦國際半導體的顯示模組展示了他們在集成電路和系統方面的專業技術。0.13吋Micro-LED顯示模組具有高亮度、長壽命和高效能等內在優勢,能展示出無與倫比的視覺品質,並為XR應用提供沉浸式的體驗,使其成為AR/XR產品顯示器的最佳選擇。科大協理副校長(知識轉移)金信哲博士表示:「我們非常自豪地見證到兩支科大團隊獲得CES創新大獎的榮譽。這項認可鞏固了科大初創公司在創新科技領域的全球領導地位。展望未來,我們將堅定不移地致力於全球推動科技創新,並為社會帶來深遠而持久的影響。」

新聞

香港科大與APEL建立聯合實驗室 開發新型健康及環境創新技術

香港科技大學(科大)與Absolute Pure EnviroSci Limited(APEL)共同建立聯合實驗室,就創新的健康和環境技術進行研發及成果轉化,當中包括一種高效持久的環保防蟲噴霧,能驅除床蝨並滅活高達99.9%的高傳染性病毒,細菌和難以殺滅的孢子;以及用於測量環境污染對人類健康所構成風險的人造類器官(artificial organoids),可為香港以至大灣區建立健康監測系統提供重要的數據支持。在香港特別行政區環境及生態局副局長黃淑嫻女士、科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授、義合控股有限公司(義合)主席詹燕群先生以及APEL主席鍾偉强博士的見證下,科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部楊經倫教授與APEL董事楊學光博士今日簽署成立科大-AP EnviroSci Ltd環境科學健康與環境創新聯合實驗室(聯合實驗室)備忘錄。其他蒞臨慶祝聯合實驗室成立的嘉賓包括廣州醫科大學附屬第一醫院廣州呼吸健康研究院副院長楊子峰教授、義合行政總裁甄志達先生,以及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務副秘書長黃寶基先生。聯合實驗室獲義合旗下附屬公司 APEL提供2,000萬港元啟動資金,將同時研發可用以支持水資源管理、減少並轉化廚餘,以及透過提升空調以至發電廠能源效益來支援脫碳等可持續發展方案。用於驅除床蝨的先進配方,源於科大於全球爆發新冠疫情初期、最早研發的其中一款新型多層次殺菌塗層技術(MAP-1),能持久對抗新冠病毒(SARS-CoV-2)。這個驅除床蝨配方已通過中國內地和瑞士兩個實驗室的認證,證實具有100%驅蝨能力。香港運動員亦將在2024年巴黎奧運會期間使用這款環保防蟲噴霧,以應對歐洲日益嚴重的床蝨問題。該配方亦可在不改變材質的情況下摻入棉、麻等紡織物,為包括病人、長者及嬰兒等衣物服飾,提供持久的抗病毒防護。

新聞

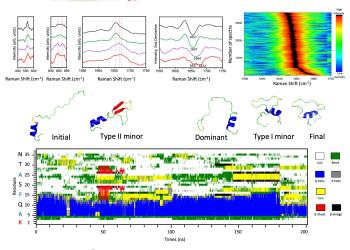

科大團隊研發簡易高效單分子平台 檢測與2型糖尿病相關的胰島類澱粉蛋白物種

香港科技大學(科大)領導的研究團隊成功研發出一種光學等離子體鑷子控制的表面增強拉曼光譜(SERS)平台,利用光的開關控制,以單分子水平探測混合物中不同的胰島類澱粉蛋白質物種,揭示pH影響下胰島類澱粉蛋白的異質結構,以及與第2型糖尿病相關的澱粉樣聚集機制背後的秘密。

單分子技術能夠分辨每個分子的訊息,透過去除整體取平均的模式獲得被傳統宏觀表徵方法掩蓋的細節,革新我們對複雜性和異質性較高體系的認知。目前,單分子的實驗條件通常要依靠高度稀釋和/或分子固定的方法來實現,因為受到光學衍射極限的限制,探測體積難以進一步減少。然而,某些生物分子體系參與的各種相互作用在很大程度上受到濃度的影響。例如,人類胰島澱粉樣多肽(Amylin,hIAPP)是一種天然無序蛋白,缺乏穩定的二級結構,但是會受到濃度、酸鹼度等環境因素調控從而產生聚集的傾向,在2型糖尿病患者中形成各種各樣的寡聚體中間體和澱粉樣纖維。這些分子機制仍然未明,因為目前很難從動態轉變的混合物中檢測到稀有、瞬態和形式各異的澱粉樣多肽物種,所以需要開發更先進的單分子研究方法。

最近,由科大化學系助理教授黃晉卿教授領導的研究團隊取得了重大突破,成功開發了一種新穎的單分子平台,結合光學等離子操控和SERS測量技術,可以減少以往受到光學衍射限制的檢測體積,並增強分子訊號,從而能夠在生理濃度下高通量地表徵受酸鹼度影響的澱粉樣多肽物種。