新闻及香港科大故事

2026

新闻

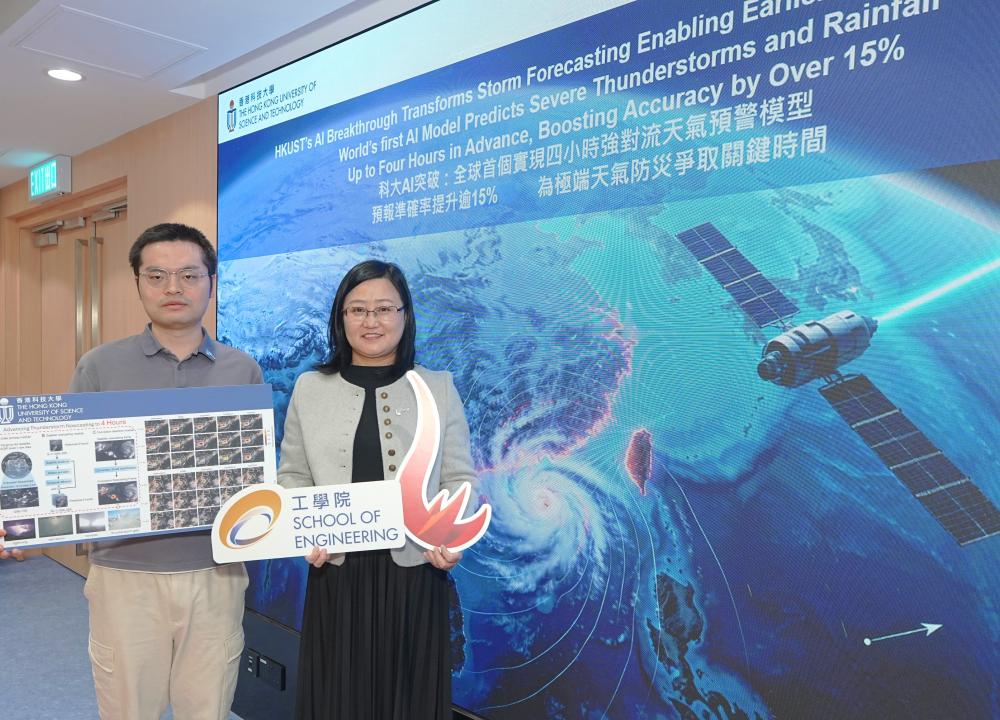

科大AI突破:全球首个实现四小时强对流天气预警模型

在应对极端天气、提升气候韧性的关键领域,香港科技大学(科大)取得了一项突破性进展。科大研究团队成功研发出一种人工智能模型,能够提前长达四小时预警危险的强对流风暴,包括多次袭港的「黑色暴雨」及雷暴及突发性强降雨等。这项全球首创的技术由科大与国家级气象机构合作开发。与现有系统相比,该模型利用卫星数据及先进的深度扩散技术,能在48平方公里的空间尺度上将预报准确率提升超过15%,这不仅显著增强了国家气象预报系统的整体精准度,也为亚洲乃至全球防灾能力较弱的地区带来了更有效的早期预警,以应对气候突变的风险。这项研究与「沿海城市气候韧性国家重点实验室」(SKL CRCC)的核心目标高度契合。该实验室于去年获中国科学技术部批准成立,现由实验室主任吴宏伟教授领导。他同时担任科大副校长(大学拓展)、及中电控股可持续发展学教授。研究团由科大沿海城市气候韧性全国重点实验室之气候变化与极端天气方向科研主管、土木及环境工程学系讲座教授兼「杰出创科学人」苏慧教授,联同博士后研究员代快博士,并与哈尔滨工业大学(深圳)计算机科学与技术学院、中国气象局热带海洋气象研究所及国家卫星气象中心的学者组成。研究成果已发表于《美国国家科学院院刊》,论文题为〈利用卫星数据驱动的深度扩散模型实现四小时对流预报〉。近年极端天气的情况愈趋频繁,香港去年夏季曾在八日内四度发出黑色暴雨警告;印尼峇里岛、泰国南部等地亦遭受暴雨洪涝重创,造成重大人命伤亡和经济损失。现行天气预报主要依靠数值模式模拟大气状态,运算成本高昂且易受大气混沌性及观测资料不足的影响,对于快速发展且尺度细小的对流系统(如雷暴及暴雨),准确预报时间通常仅能提前20分钟至两小时。如此短暂的预警时间,令政府部门、应急部门和公众在灾害来临前几乎来不及部署、疏散或采取有效防灾措施。

新闻

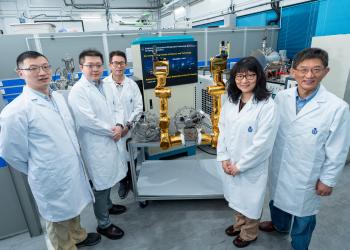

科大开发全球首台零下弹卡冷冻装置 零排放技术为绿色冷冻业重塑格局

香港科技大学(科大)工学院团队成功开发全球首台能实现低至-12°C的零下弹卡冷冻装置。是次突破标志着绿色弹卡冷冻技术应用进一步扩展至全球冷冻业的重大里程碑,更实现了零排放的绿色冷冻,为促进冷冻业的低碳转型提供切实可行的方案,为应对日趋严峻的气候变化作出贡献。 研究成果已于国际期刊《自然》发表,论文题为「低温相变合金实现零下弹卡制冷」。随着全球暖化问题加剧,制冷需求急速增加,冷冻技术占全球电力消耗量比例相当高。 其中,主流蒸气压缩制冷系统极度依赖氢氟烃等具有高全球变暖潜能值的制冷剂。基于形状记忆合金的弹卡冷冻技术是广获学界及业界关注的环保替代方案,具零排放、高能效的特点,毋须使用传统制冷剂,而是利用形状记忆合金在循环应力作用下相变潜热的释放与吸收来制冷。这项技术不但为冷冻业脱碳提供新路径,同时减少碳排放,加强全球应对气候变化的能力。冷冻业的市场规模与空调业相若,然而,现有弹卡装置仅可应用于室内空调制冷,因此将技术扩展至冷冻业的应用至关重要。由科大机械及航空航天工程学系讲座教授孙庆平教授带领的团队,在弹卡冷冻技术取得新突破。新技术特点体现于材料、传热流体及制冷结构的精心设计:(一)低相变温度合金:团队选用高镍含量(51.2 at%)的二元镍钛合金,通过成分调控将奥氏体结束温度(Af)温度降至-20.8°C。该合金在低至-20°C环境下仍能表现出优异超弹性和显著相变潜热,其绝热温变峰值在0°C时可以达到16.3°C,有效工作温窗宽达48.5°C。(二)抗冻结传热流体:采用30 wt%的氯化钙水溶液作为传热物质。该溶液凝固点低,低温运行时仍能保持流动性,避免冰晶堵塞,同时与镍钛合金表面保持良好湿润性,降低接触热阻,提升传热效率。

2025

新闻

科大研究团队破解北极海冰融化速度放缓之谜

香港科技大学(科大)学者领导的研究团队发现,北极海冰的融化速度自2012年起放缓,由以往每十年融化11.3%急剧下降至每十年0.4%,其主因与北大西洋涛动(North Atlantic Oscillation, 下称NAO)的气压形势变化转为正位相有关,北极区冷空气因而受限制在北极圈内。然而,NAO正位相将在2030-2040年间达至顶峰,其后料进入负位相周期,北极海冰将进入新一轮加速融化阶段。若温室气体排放量持续高企,有可能会在未来数十年内引发一系列严重的气候和环境危机。该项研究由科大土木及环境工程学系讲座教授、「杰出创科学人」苏慧教授、新兴跨学科领域学部副教授翟成兴教授及土木及环境工程学系博士后研究员王岑博士领导,以Recent slowing of Arctic sea ice melt tied to multidecadal NAO variability为题,已于《自然通讯》期刊上发表。科大团队观察到北极海冰融化速度放缓,遂运用多组北极海冰密集度[Arctic sea ice concentration (SIC)]数据作对比,成功揭示出近数十年来的变化。结果显示,北极海冰密集度自1970年代开始下降,其融化速度更于1990年代起明显加剧,并于2012年9月达至历史新低。同时,全球在2014年起十年录得破纪录以来的高温,惟北极海冰融化速度却大幅放缓,北极海冰在1996年至2011年间的融化速度为每十年11.3%,但在2012年之后,速度却大幅放缓至每十年仅0.4%。

新闻

科大学者领导「香港操作机械人」国际科研项目

香港科技大学(科大)去年通过遴选,获中国国家航天局委任牵头「嫦娥八号」国际合作项目——月面多功能操作机械人暨移动充电站(名为「香港操作机械人」)。该项目将汇聚海内外航天领域的学者与专家,共同研制配备移动充电设备、能执行灵巧操作的多功能月面操作机械人,旨在为国家月球探索任务作出重要贡献。为支持这一国际合作项目,香港特别行政区政府已在InnoHK科研平台上成立「香港太空机械人与能源中心」,由科大主导,负责推动跨院校与跨地域合作。科大「香港操作机械人」将与本地、内地及海外多所大学及航天科研机构共同研发,致力于推动航天技术全生命周期——从概念设计、研发、制造到测试与系统集成的前沿创新。作为国家探月工程第四期任务的一部分,「嫦娥八号」探测器计划于2029年前后发射,国家将来在月面上建设国际月球科研站。届时,「嫦娥八号」将着陆于月球南极,并携带包括「香港操作机械人」在内的国际月面机械人科考家族,执行科学探测任务。该款由科大跨学科团队研发的机器人,凝聚了顶尖跨学科团队的前沿科技精髓,将在国家重大航天任务中承担关键角色,以其卓越的自主功能及精确度,在适应月球极端环境方面发挥极致的作用。科大副校长(研究及发展)郑光廷教授表示:「中国航天事业发展迅速,在深空探索领域的成就举世瞩目。香港凭藉『背靠祖国、联通世界』的独特优势,结合雄厚的科研实力,正积极融入国家航天发展大局。科大通过参与国家『嫦娥八号』探月任务,以及承担创新及科技支援计划下『特别徵集(航天科技)』资助的『从中国空间站监测温室气体排放点源』研究项目,为国家航天事业的国际化进程提供助力。科大充分发挥在人工智能、机械人、材料科学及热控工程等领域的科研优势,全力推动航天科技成果的转化与应用。此举不仅能提升香港在航天科技领域的国际竞争力、创造显着经济效益,更将进一步巩固香港作为国际创新科技中心的地位。」

新闻

科大与煤氣公司设立香港首个氢能产业创新平台

香港科技大学(科大)今天与香港中华煤气有限公司(煤气公司)签署战略合作备忘录,设立香港首个氢能创新平台。双方将联合全球学术及业界力量,在科研成果转化等相关领域开展合作,共同推动氢能技术发展与应用,为实践国家「双碳」战略及全球低碳转型注入新动能。双方将联手设立「香港氢能中心」,透过开放创新平台吸引全球顶尖高校、科技团队、创新企业及业界机构加入,围绕五大核心范畴,包括科研成果转化、初创企业孵化、政策标准制定、绿色认证平台,以及专业人才培育开展合作,推动氢能产业高质量发展,构建开放共赢的氢能产业生态系统。 研究项目将聚焦氢气的生产方法、储存和安全、氢燃料电池及氢能发电等领域,同时培养具备研发和工程能力的高质量创新人才,满足氢能产业的发展需要。国家「十五五」规划明确提出推动氢能等领域成为新的经济增长点,香港特别行政区政府去年公布的《香港氢能发展策略》亦强调,推动香港成为国家发展氢能源的示范基地,并协助氢能源产业于「一带一路」地区的发展。科大作为国际知名大学,积极与全球多所院校及业界伙伴深度合作,在新能源领域,尤其是氢能核心技术研发方面具雄厚实力,拥有技术产业化落地的扎实基础。煤气公司作为综合能源企业,积累了丰富的氢能储运与应用实践经验,已形成覆盖天然气掺氢、绿色甲醇、可持续航空燃料等多场景的应用布局。结合科大的学术优势和煤气公司的业界经验,此次合作将助力国家战略与全球气候行动的进一步实践。科大协理副校长(研究)童彭尔教授表示:「科大一直致力推动可持续能源发展,透过成立能源研究院构建跨学科平台,促进可持续能源的前沿研究、技术突破和教育创新。科大学者开发的先进绿氢生产技术、液态分子储氢材料和耐久燃料电池,为推动绿色能源普及化提供了更具成本效益的方法。 我们期待是次合作为香港、大湾区以至国家的氢能发展和产业升级注入新动力。」煤气公司执行董事暨首席财务总裁杨磊明先生表示:「我们将以此次产学研深度协作为契机,持续推动公司的能源科技转型,为国家实现『双碳』战略目标及全球能源可持续发展贡献重要力量。」

新闻

科大及理大共同成立「沿海城市气候韧性全国重点实验室」

获国家科技部正式批准、由香港科技大学(科大)与香港理工大学(理大)共建的「沿海城市气候韧性全国重点实验室」(实验室)今日举行成立仪式。 实验室致力推动香港、国家及全球沿海城市提升基础设施韧性,强化气候风险预警与应急能力,并推动可持续发展,应对气候变化带来的挑战。大会并一连两日举办国际研讨会,汇聚全球顶尖专家和学者,共同探讨如何加强全球沿海城市的气候韧性。活动于理大唯港荟举行,由科大校长叶玉如教授、理大校长滕锦光教授、科大副校长(大学拓展)、实验室主任及中电控股可持续发展学教授吴宏伟教授、理大常务及学务副校长黄永德教授、理大建设及环境学院院长、 实验室主任及潘乐陶韧性基础设施研究院院长李向东教授,以及实验室学术委员会主席岳清瑞教授主礼。叶玉如教授表示:「我们衷心感谢中央政府与香港特别行政区政府高瞻远瞩、坚定不移的支持,促成这所开创性的『沿海城市气候韧性国家重点实验室』正式成立。这项重要合作充分展现香港汇聚顶尖学府的科研力量,共同应对当前全球最迫切的挑战。此实验室不仅是一项科研布局,更是国家层面的战略举措。实验室将聚焦城市防灾与基建韧性等前沿领域,透过开拓创新方案,进一步巩固香港作为国际创新科技枢纽的地位,助力国家在科学发展与可持续道路上,稳步向前、扎实迈进。」滕锦光教授表示:「『沿海城市气候韧性全国重点实验室』的成立,既深度契合《国家适应气候变化战略2035》的总体布局,也回应香港特别行政区政府对气候韧性城市发展的重视,意义深远。这不仅印证了国家对科技自立自强、追求科学卓越与推动可持续发展的坚定追求,更充分彰显了香港世界级大学优势互补的协同效应,透过战略性合作推动国家创新和全球科学进步。理大衷心感谢中央政府与特区政府的远见卓识和鼎力支持,未来将持续把科研成果转化为具影响力的解决方案,全力把实验室打造成为韧性城市建设的『核心引擎』,为社会安全、城市韧性与可持续发展提供有力支撑。」

新闻

香港科大汇聚国际专家推动CliMetS大科学计划 勘探海底甲烷渗漏应对气候威胁

香港科技大学(科大)联同南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)(广州海洋实验室)及全球逾200位专家,成功启动「海底甲烷渗漏对全球气候的影响(CliMetS)」大科学计划。作为联合国海洋科学促进可持续发展国际十年(海洋十年)认可的倡议之一,CliMetS大科学计划致力绘制全球海床甲烷渗漏分布图,并测量其对气候系统的影响。科大近期于南美洲及非洲合办两场重要的国际研讨会,旨在凝聚全球力量,填补各国在海底甲烷渗漏研究的空白,深化跨洲合作。搭建桥梁:促进知识交流与能力共享甲烷是一种强效温室气体,其20年间的增温效应是二氧化碳的80倍以上。在海床下储藏的大量甲烷一旦被释放,将大幅加速气候变化。 然而,其渗漏规模与机制仍是科学界最迫切的谜团之一。为填补这方面的关键研究空白,科大海洋科学系讲座教授、广州海洋实验室副主任兼香港分部主任钱培元教授担任CliMetS大科学计划的负责人及管理委员会主席,致力将零散的区域性研究化零为整,并推动计划成为一项全球性行动。钱教授强调计划的重要性:「CliMetS大科学计划的核心目标是促进知识交流与能力共享,尤其是在南半球资源匮乏的国家,他们往往缺乏相关领域的专业人才、基础设施及先进技术。通过利用中国及其他发达国家的尖端科研技术与设施,包括中国科研考察船『 深海一号』及载人潜水器『 蛟龙号』,我们希望在全球范围内组织国际联合航次进行大规模的甲烷渗漏勘探。」他强调,区域研究议程须由各地区持份者共同制定、共同主导。

新闻

香港科大获联合国支持成立「Urban-PREDICT国际协调办公室」

香港科技大学(科大)今日宣布为联合国世界气象组织旗舰项目Urban-PREDICT成立国际协调办公室,彰显大学在城市气候科学领域的全球领导地位。办公室开幕典礼汇聚多位国际顶尖科学家、政府部门代表及业界专家,同场更举行城市气候预测与韧性圆桌会议,旨在推动尖端科学应用及跨领域合作,为全球共同应对城市气候风险迈出重要一步。城市气候科学的全球枢纽全球城市正面对极端高温、洪水、风暴及空气质素恶化等日益加剧的风险。为应对这些挑战,世界气象组织旗下世界天气研究计划开展Urban-PREDICT项目,工作涵盖预测、风险评估、早期预警、数据整合、共融治理、社区意识及变革性行动,旨在协助城市更好地预测及管理这些与日俱增的威胁。Urban-PREDICT项目由科大环境及可持续发展学部副主任及教授陈飞教授共同领导,汇聚来自全球六大洲的科学家,共同开发新一代城市级别灾害预测及预警系统。新成立的国际协调办公室落户科大大气研究中心,作为项目的全球枢纽,致力协调国际研究、城市示范项目及跨领域伙伴合作。科大作为承办机构,将在研究成果转化落地方面发挥关键作用,势将扮演连接国际专业知识与城市实际需求的桥梁角色。 科大环境及可持续发展学部主任兼讲座教授及国际协调办公室主任刘启汉教授表示:「国际协调办公室落户科大,印证我们在可持续发展领域的科研实力和领导地位。 香港正面对突如其来的暴雨、热岛效应及空气污染问题等严峻的城市挑战,突显建立韧性城市模型的必要性。 我们的使命是将尖端研究转化落地:推动更智能的城市规划、保障生命安全,并构建抵御气候变化的持久韧性。」