新聞及香港科大故事

2026

新聞

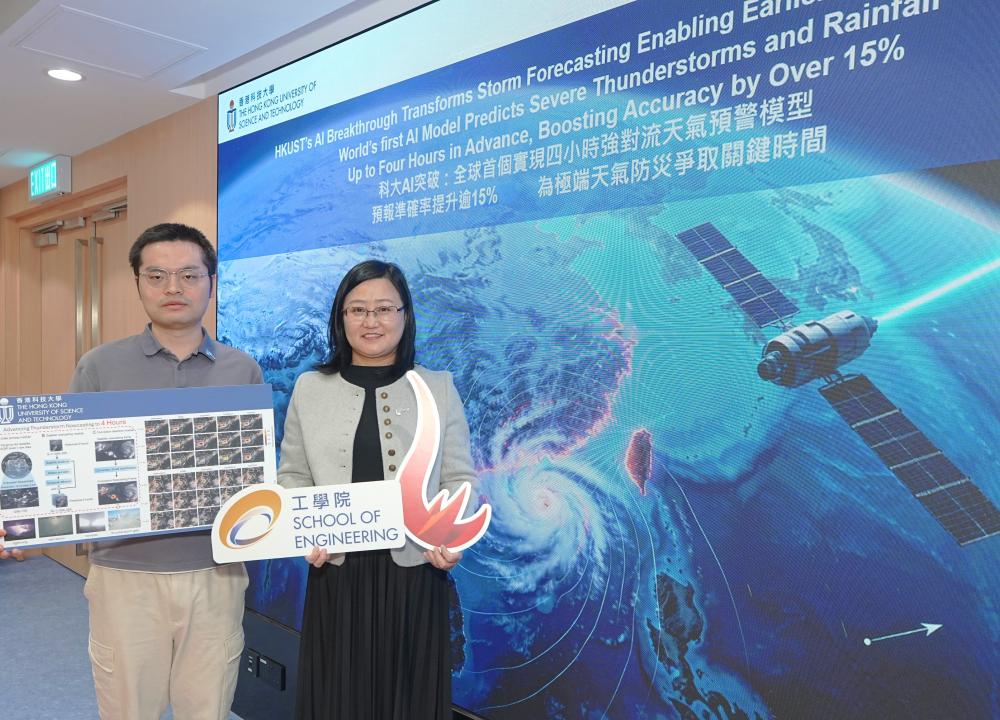

科大AI突破:全球首個實現四小時強對流天氣預警模型

在應對極端天氣、提升氣候韌性的關鍵領域,香港科技大學(科大)取得了一項突破性進展。科大研究團隊成功研發出一種人工智能模型,能夠提前長達四小時預警危險的強對流風暴,包括多次襲港的「黑色暴雨」及雷暴及突發性強降雨等。這項全球首創的技術由科大與國家級氣象機構合作開發。與現有系統相比,該模型利用衛星數據及先進的深度擴散技術,能在48平方公里的空間尺度上將預報準確率提升超過15%,這不僅顯著增強了國家氣象預報系統的整體精準度,也為亞洲乃至全球防災能力較弱的地區帶來了更有效的早期預警,以應對氣候突變的風險。這項研究與「沿海城市氣候韌性國家重點實驗室」(SKL-CRCC)的核心目標高度契合。該實驗室於去年獲中國科學技術部批准成立,現由實驗室主任吳宏偉教授領導。他同時擔任科大副校長(大學拓展)、及中電控股可持續發展學教授。研究團由科大沿海城市氣候韌性全國重點實驗室之氣候變化與極端天氣方向科研主管、土木及環境工程學系講座教授兼「傑出創科學人」蘇慧教授,聯同博士後研究員代快博士,並與哈爾濱工業大學(深圳)計算機科學與技術學院、中國氣象局熱帶海洋氣象研究所及國家衛星氣象中心的學者組成。研究成果已發表於《美國國家科學院院刊》,論文題為〈利用衛星數據驅動的深度擴散模型實現四小時對流預報〉。近年極端天氣的情況愈趨頻繁,香港去年夏季曾在八日內四度發出黑色暴雨警告;印尼峇里島、泰國南部等地亦遭受暴雨洪澇重創,造成重大人命傷亡和經濟損失。現行天氣預報主要依靠數值模式模擬大氣狀態,運算成本高昂且易受大氣混沌性及觀測資料不足的影響,對於快速發展且尺度細小的對流系統(如雷暴及暴雨),準確預報時間通常僅能提前20分鐘至兩小時。如此短暫的預警時間,令政府部門、應急部門和公眾在災害來臨前幾乎來不及部署、疏散或採取有效防災措施。

新聞

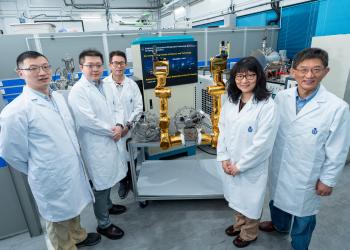

科大開發全球首台零下彈卡冷凍裝置 零排放技術為綠色冷凍業重塑格局

香港科技大學(科大)工學院團隊成功開發全球首台能實現低至-12℃的零下彈卡冷凍裝置。是次突破標誌着綠色彈卡冷凍技術應用進一步擴展至全球冷凍業的重大里程碑,更實現了零排放的綠色冷凍,為促進冷凍業的低碳轉型提供切實可行的方案,為應對日趨嚴峻的氣候變化作出貢獻。研究成果已於國際期刊《自然》發表,論文題為「低溫相變合金實現零下彈卡製冷」。隨着全球暖化問題加劇,製冷需求急速增加,冷凍技術佔全球電力消耗量比例相當高。其中,主流蒸氣壓縮製冷系統極度依賴氫氟烴等具有高全球變暖潛能值的製冷劑。基於形狀記憶合金的彈卡冷凍技術是廣獲學界及業界關注的環保替代方案,具零排放、高能效的特點,毋須使用傳統製冷劑,而是利用形狀記憶合金在循環應力作用下相變潛熱的釋放與吸收來製冷。這項技術不但為冷凍業脫碳提供新路徑,同時減少碳排放,加強全球應對氣候變化的能力。冷凍業的市場規模與空調業相若,然而,現有彈卡裝置僅可應用於室內空調製冷,因此將技術擴展至冷凍業的應用至關重要。由科大機械及航空航天工程學系講座教授孫慶平教授帶領的團隊,在彈卡冷凍技術取得新突破。新技術特點體現於材料、傳熱流體及製冷結構的精心設計:(一)低相變溫度合金:團隊選用高鎳含量(51.2 at%)的二元鎳鈦合金,通過成分調控將奧氏體結束溫度(Af)溫度降至-20.8℃。該合金在低至-20℃環境下仍能表現出優異超彈性和顯著相變潛熱,其絕熱溫變峰值在0℃時可以達到16.3℃,有效工作溫窗寬達48.5℃。(二)抗凍結傳熱流體:採用30 wt%的氯化鈣水溶液作為傳熱物質。該溶液凝固點低,低溫運行時仍能保持流動性,避免冰晶堵塞,同時與鎳鈦合金表面保持良好濕潤性,降低接觸熱阻,提升傳熱效率。

2025

新聞

科大研究團隊破解北極海冰融化速度放緩之謎

香港科技大學(科大)學者領導的研究團隊發現,北極海冰的融化速度自2012年起放緩,由以往每十年融化11.3%急劇下降至每十年0.4%,其主因與北大西洋濤動(North Atlantic Oscillation, 下稱NAO)的氣壓形勢變化轉為正位相有關,北極區冷空氣因而受限制在北極圈內。然而,NAO正位相將在2030-2040年間達至頂峰,其後料進入負位相周期,北極海冰將進入新一輪加速融化階段。若溫室氣體排放量持續高企,有可能會在未來數十年內引發一系列嚴重的氣候和環境危機。該項研究由科大土木及環境工程學系講座教授、「傑出創科學人」蘇慧教授、新興跨學科領域學部副教授翟成興教授及土木及環境工程學系博士後研究員王岑博士領導,以Recent slowing of Arctic sea ice melt tied to multidecadal NAO variability為題,已於《自然通訊》期刊上發表。科大團隊觀察到北極海冰融化速度放緩,遂運用多組北極海冰密集度[Arctic sea ice concentration (SIC)]數據作對比,成功揭示出近數十年來的變化。結果顯示,北極海冰密集度自1970年代開始下降,其融化速度更於1990年代起明顯加劇,並於2012年9月達至歷史新低。同時,全球在2014年起十年錄得破紀錄以來的高溫,惟北極海冰融化速度卻大幅放緩,北極海冰在1996年至2011年間的融化速度為每十年11.3%,但在2012年之後,速度卻大幅放緩至每十年僅0.4%。

新聞

科大學者領導「香港操作機械人」國際科研項目

香港科技大學(科大)去年通過遴選,獲中國國家航天局委任牽頭「嫦娥八號」國際合作項目——月面多功能操作機械人暨移動充電站(名為「香港操作機械人」)。該項目將匯聚海內外航天領域的學者與專家,共同研製配備移動充電設備、能執行靈巧操作的多功能月面操作機械人,旨在為國家月球探索任務作出重要貢獻。為支持這一國際合作項目,香港特別行政區政府已在InnoHK科研平台上成立「香港太空機械人與能源中心」,由科大主導,負責推動跨院校與跨地域合作。科大「香港操作機械人」將與本地、內地及海外多所大學及航天科研機構共同研發,致力於推動航天技術全生命週期——從概念設計、研發、製造到測試與系統集成的前沿創新。作為國家探月工程第四期任務的一部分,「嫦娥八號」探測器計劃於2029年前後發射,國家將來在月面上建設國際月球科研站。屆時,「嫦娥八號」將着陸於月球南極,並攜帶包括「香港操作機械人」在內的國際月面機械人科考家族,執行科學探測任務。該款由科大跨學科團隊研發的機器人,凝聚了頂尖跨學科團隊的前沿科技精髓,將在國家重大航天任務中承擔關鍵角色,以其卓越的自主功能及精確度,在適應月球極端環境方面發揮極致的作用。科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授表示:「中國航天事業發展迅速,在深空探索領域的成就舉世矚目。香港憑藉『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢,結合雄厚的科研實力,正積極融入國家航天發展大局。科大通過參與國家『嫦娥八號』探月任務,以及承擔創新及科技支援計劃下『特別徵集(航天科技)』資助的『從中國空間站監測溫室氣體排放點源』研究項目,為國家航天事業的國際化進程提供助力。科大充分發揮在人工智能、機械人、材料科學及熱控工程等領域的科研優勢,全力推動航天科技成果的轉化與應用。此舉不僅能提升香港在航天科技領域的國際競爭力、創造顯著經濟效益,更將進一步鞏固香港作為國際創新科技中心的地位。」

新聞

科大與煤氣公司設立本港首個氫能產業創新平台

香港科技大學(科大)今天與香港中華煤氣有限公司(煤氣公司)簽署戰略合作備忘錄,設立香港首個氫能創新平台。雙方將聯合全球學術及業界力量,在科研成果轉化等相關領域開展合作,共同推動氫能技術發展與應用,為實踐國家「雙碳」戰略及全球低碳轉型注入新動能。雙方將聯手設立「香港氫能中心」,透過開放創新平台吸引全球頂尖高校、科技團隊、創新企業及業界機構加入,圍繞五大核心範疇,包括科研成果轉化、初創企業孵化、政策標準制定、綠色認證平台,以及專業人才培育開展合作,推動氫能產業高質量發展,構建開放共贏的氫能產業生態系統。研究項目將聚焦氫氣的生產方法、儲存和安全、氫燃料電池及氫能發電等領域,同時培養具備研發和工程能力的高質量創新人才,滿足氫能產業的發展需要。國家「十五五」規劃明確提出推動氫能等領域成為新的經濟增長點,香港特別行政區政府去年公布的《香港氫能發展策略》亦強調,推動香港成為國家發展氫能源的示範基地,並協助氫能源產業於「一帶一路」地區的發展。科大作為國際知名大學,積極與全球多所院校及業界夥伴深度合作,在新能源領域,尤其是氫能核心技術研發方面具雄厚實力,擁有技術產業化落地的扎實基礎。煤氣公司作為綜合能源企業,積累了豐富的氫能儲運與應用實踐經驗,已形成覆蓋天然氣摻氫、綠色甲醇、可持續航空燃料等多場景的應用布局。結合科大的學術優勢和煤氣公司的業界經驗,此次合作將助力國家戰略與全球氣候行動的進一步實踐。科大協理副校長(研究)童彭爾教授表示:「科大一直致力推動可持續能源發展,透過成立能源研究院構建跨學科平台,促進可持續能源的前沿研究、技術突破和教育創新。科大學者開發的先進綠氫生產技術、液態分子儲氫材料和耐久燃料電池,為推動綠色能源普及化提供了更具成本效益的方法。我們期待是次合作為香港、大灣區以至國家的氫能發展和產業升級注入新動力。」煤氣公司執行董事暨首席財務總裁楊磊明先生表示:「我們將以此次產學研深度協作為契機,持續推動公司的能源科技轉型,為國家實現『雙碳』戰略目標及全球能源可持續發展貢獻重要力量。」

新聞

科大及理大共同成立「沿海城市氣候韌性全國重點實驗室」

獲國家科技部正式批准、由香港科技大學(科大)與香港理工大學(理大)共建的「沿海城市氣候韌性全國重點實驗室」(實驗室)今日舉行成立儀式。實驗室致力推動香港、國家及全球沿海城市提升基礎設施韌性,強化氣候風險預警與應急能力,並推動可持續發展,應對氣候變化帶來的挑戰。大會並一連兩日舉辦國際研討會,匯聚全球頂尖專家和學者,共同探討如何加強全球沿海城市的氣候韌性。活動於理大唯港薈舉行,由科大校長葉玉如教授、理大校長滕錦光教授、科大副校長(大學拓展)、實驗室主任及中電控股可持續發展學教授吳宏偉教授、理大常務及學務副校長黃永德教授、理大建設及環境學院院長、實驗室主任及潘樂陶韌性基礎設施研究院院長李向東教授,以及實驗室學術委員會主席岳清瑞教授主禮。葉玉如教授表示:「我們衷心感謝中央政府與香港特別行政區政府高瞻遠矚、堅定不移的支持,促成這所開創性的『沿海城市氣候韌性國家重點實驗室』正式成立。這項重要合作充分展現香港匯聚頂尖學府的科研力量,共同應對當前全球最迫切的挑戰。此實驗室不僅是一項科研佈局,更是國家層面的戰略舉措。實驗室將聚焦城市防災與基建韌性等前沿領域,透過開拓創新方案,進一步鞏固香港作為國際創新科技樞紐的地位,助力國家在科學發展與可持續道路上,穩步向前、扎實邁進。」滕錦光教授表示:「『沿海城市氣候韌性全國重點實驗室』的成立,既深度契合《國家適應氣候變化戰略2035》的總體佈局,也回應香港特別行政區政府對氣候韌性城市發展的重視,意義深遠。這不僅印證了國家對科技自立自強、追求科學卓越與推動可持續發展的堅定追求,更充分彰顯了香港世界級大學優勢互補的協同效應,透過戰略性合作推動國家創新和全球科學進步。理大衷心感謝中央政府與特區政府的遠見卓識和鼎力支持,未來將持續把科研成果轉化為具影響力的解決方案,全力把實驗室打造成為韌性城市建設的『核心引擎』,為社會安全、城市韌性與可持續發展提供有力支撐。」

新聞

香港科大匯聚國際專家推動CliMetS大科學計劃 勘探海底甲烷滲漏應對氣候威脅

香港科技大學(科大)聯同南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)(廣州海洋實驗室)及全球逾200位專家,成功啟動「海底甲烷滲漏對全球氣候的影響(CliMetS)」大科學計劃。作為聯合國「海洋科學促進可持續發展國際十年」(海洋十年)認可的倡議之一,CliMetS大科學計劃致力繪製全球海床甲烷滲漏分布圖,並測量其對氣候系統的影響。科大近期於南美洲及非洲合辦兩場重要的國際研討會,旨在凝聚全球力量,填補各國在海底甲烷滲漏研究的空白,深化跨洲合作。搭建橋樑:促進知識交流與能力共享甲烷是一種強效溫室氣體,其20年間的增溫效應是二氧化碳的80倍以上。在海床下儲藏的大量甲烷一旦被釋放,將大幅加速氣候變化。然而,其滲漏規模與機制仍是科學界最迫切的謎團之一。為填補這方面的關鍵研究空白,科大海洋科學系講座教授、廣州海洋實驗室副主任兼香港分部主任錢培元教授擔任CliMetS大科學計劃的負責人及管理委員會主席,致力將零散的區域性研究化零為整,並推動計劃成為一項全球性行動。錢教授強調計劃的重要性:「CliMetS大科學計劃的核心目標是促進知識交流與能力共享,尤其是在南半球資源匱乏的國家,他們往往缺乏相關領域的專業人才、基礎設施及先進技術。通過利用中國及其他發達國家的尖端科研技術與設施,包括中國科研考察船『深海一號』及載人潛水器『蛟龍號』,我們希望在全球範圍內組織國際聯合航次進行大規模的甲烷滲漏勘探。」他強調,區域研究議程須由各地區持份者共同制定、共同主導。

新聞

香港科大獲聯合國支持成立「Urban-PREDICT國際協調辦公室」

香港科技大學(科大)今日宣布為聯合國世界氣象組織旗艦項目Urban-PREDICT成立國際協調辦公室,彰顯大學在城市氣候科學領域的全球領導地位。辦公室開幕典禮匯聚多位國際頂尖科學家、政府部門代表及業界專家,同場更舉行城市氣候預測與韌性圓桌會議,旨在推動尖端科學應用及跨領域合作,為全球共同應對城市氣候風險邁出重要一步。城市氣候科學的全球樞紐全球城市正面對極端高溫、洪水、風暴及空氣質素惡化等日益加劇的風險。為應對這些挑戰,世界氣象組織旗下世界天氣研究計劃開展Urban-PREDICT項目,工作涵蓋預測、風險評估、早期預警、數據整合、共融治理、社區意識及變革性行動,旨在協助城市更好地預測及管理這些與日俱增的威脅。Urban-PREDICT項目由科大環境及可持續發展學部副主任及教授陳飛教授共同領導,匯聚來自全球六大洲的科學家,共同開發新一代城市級別災害預測及預警系統。新成立的國際協調辦公室落戶科大大氣研究中心,作為項目的全球樞紐,致力協調國際研究、城市示範項目及跨領域夥伴合作。科大作為承辦機構,將在研究成果轉化落地方面發揮關鍵作用,勢將扮演連接國際專業知識與城市實際需求的橋樑角色。科大環境及可持續發展學部主任兼講座教授及國際協調辦公室主任劉啟漢教授表示:「國際協調辦公室落戶科大,印證我們在可持續發展領域的科研實力和領導地位。香港正面對突如其來的暴雨、熱島效應及空氣污染問題等嚴峻的城市挑戰,突顯建立韌性城市模型的必要性。我們的使命是將尖端研究轉化落地:推動更智能的城市規劃、保障生命安全,並構建抵禦氣候變化的持久韌性。」