新闻及香港科大故事

2026

新闻

科大与浙江大学合办可持续发展全球挑战赛亚太区决赛 科大学生队伍代表亚太区出战全球总决赛

香港科技大学(科大)及浙江大学(浙大)共同举办的「可持续发展全球挑战赛」亚太区决赛早前于浙大的杭州紫金港校区顺利举行。活动今年首届举办,由斯坦福大学杜尔可持续发展学院发起,旨在汇聚全球多所顶尖教育机构及国际专家,携手打造一个促进学生设计、实践及展示创新可持续发展方案的平台。十支优秀学生团队脱颖而出,包括科大学生团队,将代表亚太区出战今年四月举行的全球总决赛,争夺总冠军殊荣。开幕礼上,史丹福大学杜尔可持续发展学院院长Arun Majumdar博士表示:「此次活动不仅是一场比赛,更旨在鼓励学生以好奇心激发创新,以同理心为社会带来正面影响,凭勇气推动变革,为建构一个更公正、更具韧性、更繁荣的地球贡献力量。」浙大党委书记任少波教授指出:「本次挑战赛为亚太区域的青年才俊搭建了交流互鉴、能力展示的平台。」他祝愿各位参赛选手:「赛出风格、赛出水平,在竞技中开阔视野,在协作中凝聚共识,在交流碰撞中收获知识、友谊与成长! 」科大副校长(行政)谭嘉因教授感谢所有创始伙伴共筑这个全球平台,并表示:「科大一直致力推动可持续发展,促进全球合作,并培养学生具备应对当今最迫切挑战的能力。是次比赛汇聚来自世界各地、不同文化和学科背景的学生,他们所提出的解决方案不但因地制宜,更具备在全球层面扩展应用的潜力。这不仅体现了多元视角所带来的力量,更充分展现了青年驱动变革和合作带来的影响力。」中国科学院院士及浙大杨卫教授勉励参赛学生:「既要深耕专业,掌握破解具体难题的『硬技能』,更要胸怀天下,培养理解多元文化,致力于共同福祉的『软实力』。是次赛事正如一个微缩的『世界实验室』,期待青年学子成为推动世界向好发展的参天大树。」亚太区决赛于今年1月17至18日举行,吸引来自亚太区多个国家及地区学生,共 67 支跨学科团队参与,其中15队包括科大学生。参赛者须就两大主题包括可持续能源、气候适应与韧性,设计创新解决方案,并透过项目展示及路演介绍方案。活动为学生提供了宝贵机会,与可持续发展领域专家深度交流,并通过思维碰撞激发创造力。

新闻

科大与业界领袖合作试行商业物业自然相关评估

香港科技大学(科大)与金门建筑有限公司(金门建筑)、太古地产及AXA Climate携手推动一项创新的校企合作项目,采用「自然相关财务信息披露工作组」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,TNFD)框架评估商业发展项目。科大环境管理及科技理学士课程(EVMT)学生团队成功完成香港首个由学生主导,以TNFD来评估商业项目的报告,为企业将自然纳入商业及财务决策考量因素提供策略建议。是次合作通过科大的专题研习项目,不但有效验证全球TNFD框架,同时让学生获得宝贵的实践机会,与工程、建筑及地产企业领袖合作,为企业制定自然向好策略。有关合作更展现了科大在推动体验式学习的坚持,助学生掌握关键跨学科专业知识,以及与各界携手赋能青年,培养下一代可持续发展领袖的决心。在EVMT课程导师,以及来自金门建筑、太古地产及AXA Climate的业界专家指导下,学生开展了以「太古广场六座自然相关议题试点评估」为题的专题研习项目。项目旨在评估这座由太古地产发展、金门建筑为主要承建商的甲级办公楼,以及毗邻的「金钟二桥」行人天桥和行人通道,在整个生命周期中与自然相关的依存关系、影响、风险及机遇。太古广场六座采用最高级别的可持续发展标准设计与施工,并已获得能源与环境设计先锋(LEED)、WELL建筑标准,以及绿建环评(BEAM Plus)的铂金级认证。根据TNFD框架中的「LEAP」(定位、评估、评量及准备)方针,EVMT学生团队绘制了该发展项目和其逾百个关键建材的采矿及生产地点,并运用ENCORE(探索自然资本机会、风险和暴露)工具,建立切合本地情况的自然依存关系与影响热力图。研习结果确认了主要的自然依存要素,并识别了项目及公司级别的自然相关风险与机会,目标是协助太古地产和金门建筑将自然风险与机会融入公司治理、策略制定、风险管理及决策过程。

新闻

科大研究发现以污水系统处理湿厨余成本效益更高

香港科技大学(科大)研究团队透过分析香港、北京、纽约等全球29个大城市的厨余数据,建立了一套创新的城市厨余管理框架。研究指出,在厨余含水量较高的「湿厨余城市」如香港,将厨余搅碎并导入污水系统进行处理,比单靠依靠堆填更具效益,此举更可令整体温室气体排放量降低约 47%,同时减少约 11%的废物处理成本。该研究为全球城市的厨余管理提供全新的量化依据。研究由科大土木及环境工程学系讲座教授陈光浩教授领导,团队成员包括博士后研究员郭洪骁博士及博士生邹旭等,并与华中科技大学研究团队合作。研究成果以〈Redefining separate or integrated food waste and wastewater streams for 29 large cities〉为题,在国际学术期刊《Nature Cities》上发表。随着全球都市人口上升,厨余量亦不断增加。目前,大部分城市仍採用堆填或焚化的方式处理厨余,然而高含水量的厨余显着增加运输成本及能源消耗。例如在美国,堆填区中的厨余产生的甲烷佔整体堆填区排放量的58%,已成为主要的温室气体污染来源之一。研究团队通过收集全球29个大城市的厨余组成、污水量、能源消耗与处理成本等数据进行科学分析,发现影响厨余处理效益的关键因素并非厨余重量及种类,而是其含水量(moisture load)。含水量愈高,固体废物处理系统的负荷愈大,相应的处理成本和排放量也会随之增加。研究团队提出的「城市生物废弃物通量」(Urban Biowaste Flux, UBF)框架计算出,当城市每年人均厨余含水量达到46.8公斤时,採用透过污水系统结合堆填或焚化的「整合方式」处理厨余,会比单纯以固体废物方式处理更加有效。香港、北京及首尔等汤水及新鲜食品比例较高的城市均属于典型的湿厨余城市。研究显示,在这类城市中,使用厨余研磨器把厨余导入污水系统,有助提升整体处理效能。以香港为例:

新闻

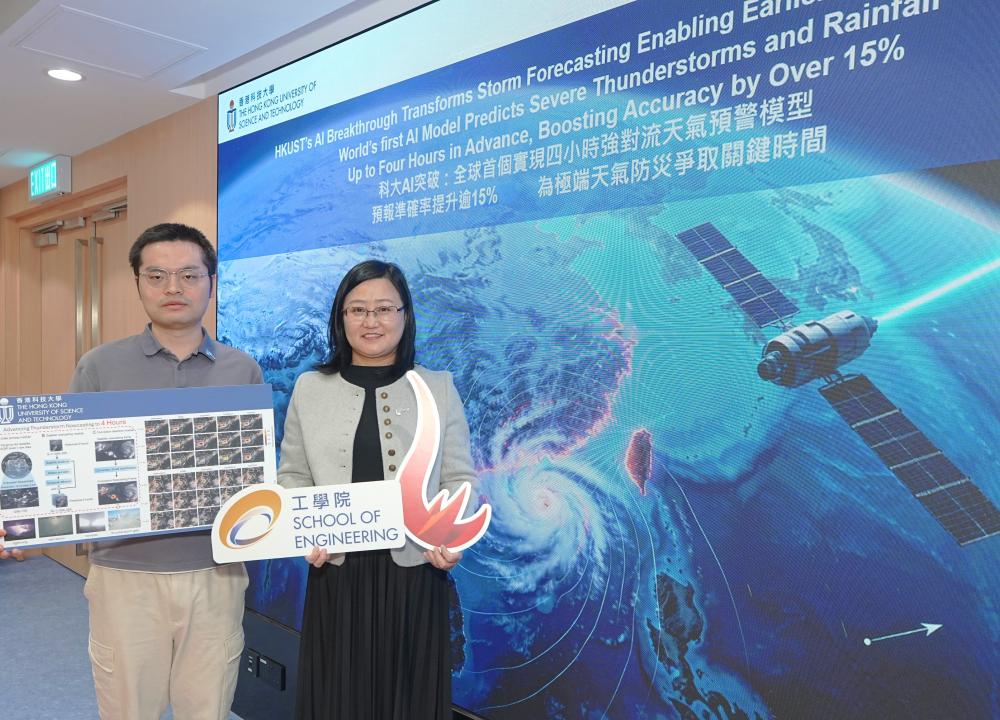

科大AI突破:全球首个实现四小时强对流天气预警模型

在应对极端天气、提升气候韧性的关键领域,香港科技大学(科大)取得了一项突破性进展。科大研究团队成功研发出一种人工智能模型,能够提前长达四小时预警危险的强对流风暴,包括多次袭港的「黑色暴雨」及雷暴及突发性强降雨等。这项全球首创的技术由科大与国家级气象机构合作开发。与现有系统相比,该模型利用卫星数据及先进的深度扩散技术,能在48平方公里的空间尺度上将预报准确率提升超过15%,这不仅显著增强了国家气象预报系统的整体精准度,也为亚洲乃至全球防灾能力较弱的地区带来了更有效的早期预警,以应对气候突变的风险。这项研究与「沿海城市气候韧性国家重点实验室」(SKL CRCC)的核心目标高度契合。该实验室于去年获中国科学技术部批准成立,现由实验室主任吴宏伟教授领导。他同时担任科大副校长(大学拓展)、及中电控股可持续发展学教授。研究团由科大沿海城市气候韧性全国重点实验室之气候变化与极端天气方向科研主管、土木及环境工程学系讲座教授兼「杰出创科学人」苏慧教授,联同博士后研究员代快博士,并与哈尔滨工业大学(深圳)计算机科学与技术学院、中国气象局热带海洋气象研究所及国家卫星气象中心的学者组成。研究成果已发表于《美国国家科学院院刊》,论文题为〈利用卫星数据驱动的深度扩散模型实现四小时对流预报〉。近年极端天气的情况愈趋频繁,香港去年夏季曾在八日内四度发出黑色暴雨警告;印尼峇里岛、泰国南部等地亦遭受暴雨洪涝重创,造成重大人命伤亡和经济损失。现行天气预报主要依靠数值模式模拟大气状态,运算成本高昂且易受大气混沌性及观测资料不足的影响,对于快速发展且尺度细小的对流系统(如雷暴及暴雨),准确预报时间通常仅能提前20分钟至两小时。如此短暂的预警时间,令政府部门、应急部门和公众在灾害来临前几乎来不及部署、疏散或采取有效防灾措施。

2025

新闻

科大学者领导「香港操作机械人」国际科研项目

香港科技大学(科大)去年通过遴选,获中国国家航天局委任牵头「嫦娥八号」国际合作项目——月面多功能操作机械人暨移动充电站(名为「香港操作机械人」)。该项目将汇聚海内外航天领域的学者与专家,共同研制配备移动充电设备、能执行灵巧操作的多功能月面操作机械人,旨在为国家月球探索任务作出重要贡献。为支持这一国际合作项目,香港特别行政区政府已在InnoHK科研平台上成立「香港太空机械人与能源中心」,由科大主导,负责推动跨院校与跨地域合作。科大「香港操作机械人」将与本地、内地及海外多所大学及航天科研机构共同研发,致力于推动航天技术全生命周期——从概念设计、研发、制造到测试与系统集成的前沿创新。作为国家探月工程第四期任务的一部分,「嫦娥八号」探测器计划于2029年前后发射,国家将来在月面上建设国际月球科研站。届时,「嫦娥八号」将着陆于月球南极,并携带包括「香港操作机械人」在内的国际月面机械人科考家族,执行科学探测任务。该款由科大跨学科团队研发的机器人,凝聚了顶尖跨学科团队的前沿科技精髓,将在国家重大航天任务中承担关键角色,以其卓越的自主功能及精确度,在适应月球极端环境方面发挥极致的作用。科大副校长(研究及发展)郑光廷教授表示:「中国航天事业发展迅速,在深空探索领域的成就举世瞩目。香港凭藉『背靠祖国、联通世界』的独特优势,结合雄厚的科研实力,正积极融入国家航天发展大局。科大通过参与国家『嫦娥八号』探月任务,以及承担创新及科技支援计划下『特别徵集(航天科技)』资助的『从中国空间站监测温室气体排放点源』研究项目,为国家航天事业的国际化进程提供助力。科大充分发挥在人工智能、机械人、材料科学及热控工程等领域的科研优势,全力推动航天科技成果的转化与应用。此举不仅能提升香港在航天科技领域的国际竞争力、创造显着经济效益,更将进一步巩固香港作为国际创新科技中心的地位。」

新闻

科大研究警告气候骤变2064年起危及全球稳定

由香港科技大学(科大)带领的国际科研团队发表重要气候研究,预警在全球温室气体排放持续高企的情况下,北半球夏季季候风地区将从2064年起经历极端天气事件。亚洲及更广泛的热带地区将出现频繁的「降水骤变」(precipitation whiplash)极端天气现象,即每隔30至90天,极端暴雨及乾旱便会交替出现,进而引发气候突变,对粮食生产、水资源管理及洁淨能源供应造成灾难性影响。这项突破性研究以《未来北半球夏季季节内振盪现象将加剧全球次季节气候骤变》为题,已于权威期刊《科学进展》上发表,由科大潘乐陶气候变化与可持续发展研究中心主任、土木及环境工程学系副教授陆萌茜教授及土木及环境工程学系博士后研究员郑达勋博士领导,合作团队包括夏威夷大学、中山大学及南京信息工程大学的科研人员。该研究基于第六阶段耦合模式比较计划(CMIP6)的28个全球气候模式,运用前沿全球气候模型对北半球夏季季节内振盪现象(Boreal Summer Intraseasonal Oscillation,BSISO)的变化规律进行预测。BSISO作为主导夏季热带地区30至90天尺度上最主要的季节内变率模态,由此形成的降水增加及抑制交替带对亚洲夏季季候风区域产生重要影响。通过採用非监督式集群分析K平均演算法(K-means Clustering)去处理大规模数据集,研究成功划分出三种BSISO传播模式,包括经典的东北向、北极向及东方向移动模式。

新闻

科大及理大共同成立「沿海城市气候韧性全国重点实验室」

获国家科技部正式批准、由香港科技大学(科大)与香港理工大学(理大)共建的「沿海城市气候韧性全国重点实验室」(实验室)今日举行成立仪式。 实验室致力推动香港、国家及全球沿海城市提升基础设施韧性,强化气候风险预警与应急能力,并推动可持续发展,应对气候变化带来的挑战。大会并一连两日举办国际研讨会,汇聚全球顶尖专家和学者,共同探讨如何加强全球沿海城市的气候韧性。活动于理大唯港荟举行,由科大校长叶玉如教授、理大校长滕锦光教授、科大副校长(大学拓展)、实验室主任及中电控股可持续发展学教授吴宏伟教授、理大常务及学务副校长黄永德教授、理大建设及环境学院院长、 实验室主任及潘乐陶韧性基础设施研究院院长李向东教授,以及实验室学术委员会主席岳清瑞教授主礼。叶玉如教授表示:「我们衷心感谢中央政府与香港特别行政区政府高瞻远瞩、坚定不移的支持,促成这所开创性的『沿海城市气候韧性国家重点实验室』正式成立。这项重要合作充分展现香港汇聚顶尖学府的科研力量,共同应对当前全球最迫切的挑战。此实验室不仅是一项科研布局,更是国家层面的战略举措。实验室将聚焦城市防灾与基建韧性等前沿领域,透过开拓创新方案,进一步巩固香港作为国际创新科技枢纽的地位,助力国家在科学发展与可持续道路上,稳步向前、扎实迈进。」滕锦光教授表示:「『沿海城市气候韧性全国重点实验室』的成立,既深度契合《国家适应气候变化战略2035》的总体布局,也回应香港特别行政区政府对气候韧性城市发展的重视,意义深远。这不仅印证了国家对科技自立自强、追求科学卓越与推动可持续发展的坚定追求,更充分彰显了香港世界级大学优势互补的协同效应,透过战略性合作推动国家创新和全球科学进步。理大衷心感谢中央政府与特区政府的远见卓识和鼎力支持,未来将持续把科研成果转化为具影响力的解决方案,全力把实验室打造成为韧性城市建设的『核心引擎』,为社会安全、城市韧性与可持续发展提供有力支撑。」

新闻

香港科大汇聚国际专家推动CliMetS大科学计划 勘探海底甲烷渗漏应对气候威胁

香港科技大学(科大)联同南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)(广州海洋实验室)及全球逾200位专家,成功启动「海底甲烷渗漏对全球气候的影响(CliMetS)」大科学计划。作为联合国海洋科学促进可持续发展国际十年(海洋十年)认可的倡议之一,CliMetS大科学计划致力绘制全球海床甲烷渗漏分布图,并测量其对气候系统的影响。科大近期于南美洲及非洲合办两场重要的国际研讨会,旨在凝聚全球力量,填补各国在海底甲烷渗漏研究的空白,深化跨洲合作。搭建桥梁:促进知识交流与能力共享甲烷是一种强效温室气体,其20年间的增温效应是二氧化碳的80倍以上。在海床下储藏的大量甲烷一旦被释放,将大幅加速气候变化。 然而,其渗漏规模与机制仍是科学界最迫切的谜团之一。为填补这方面的关键研究空白,科大海洋科学系讲座教授、广州海洋实验室副主任兼香港分部主任钱培元教授担任CliMetS大科学计划的负责人及管理委员会主席,致力将零散的区域性研究化零为整,并推动计划成为一项全球性行动。钱教授强调计划的重要性:「CliMetS大科学计划的核心目标是促进知识交流与能力共享,尤其是在南半球资源匮乏的国家,他们往往缺乏相关领域的专业人才、基础设施及先进技术。通过利用中国及其他发达国家的尖端科研技术与设施,包括中国科研考察船『 深海一号』及载人潜水器『 蛟龙号』,我们希望在全球范围内组织国际联合航次进行大规模的甲烷渗漏勘探。」他强调,区域研究议程须由各地区持份者共同制定、共同主导。