新聞及香港科大故事

2026

新聞

科大13項研究項目獲研資局資助 項目數量及金額為全港院校之冠

香港科技大學(科大)在2025/26年度大學教育資助委員會(教資會)轄下研究資助局(研資局)的「協作研究金」及「研究影響基金」項目遴選中,展現出卓越的科研領導力。科大共有13項研究項目成功獲得「協作研究金」及「研究影響基金」撥款,資助總額逾港幣7,700萬元;無論在項目數量和金額方面,均位列全港所有教資會資助大學的榜首。此佳績不僅彰顯科大致力推動跨學科及跨院校研究,在將前沿研究成果轉化為具社會實效的解決方案以提升社會福祉方面,亦實力雄厚。是次獲研資局資助的研究項目涵蓋多個對未來發展至關重要的前沿領域,包括人工智能(AI)、量子材料科學、微電子與自動化系統等尖端科技。這些研究旨在應對當前迫切的挑戰與機遇,例如提升城市抵禦氣候災害的能力、加速低碳經濟轉型、提升金融數據分析的精準度、開拓精準醫療技術的應用,以及構建低空經濟產業生態系統。科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授祝賀各研究團隊,並強調研資局的撥款對科大科研發展具有深遠意義。他表示:「科大衷心感謝研資局對我們的跨學科研究工作予以充分肯定。科大始終秉持『創新為民、科研為用』的理念,致力將前沿科研成果轉化為對社會帶來切實價值與效益的創新方案。今年獲資助的項目極具發展潛力,涵蓋能源、災害應對、醫療健康、金融發展等關鍵領域。展望未來,科大將繼續加強與政府、產業界、學術及科研機構,以及投資界的緊密合作,共同推動新質生產力發展,以科技創新貢獻香港、國家及全球社會。」獲資助項目簡介:研究項目協調項目之科大學者協作研究項目補助金浸沒式冷卻和通用碳估算的可持續人工智能中心環境及可持續發展學部教授王丹教授

新聞

科大委任安思遠教授為商學院院長

香港科技大學(科大)今天宣布,委任安思遠教授(Prof. Frederik ANSEEL)為工商管理學院(科大商學院)院長,任期由2026年2月1日起生效。安思遠教授加盟科大前,曾任澳洲新南威爾斯大學商學院院長。在其領導下,該學院連續三年榮膺澳洲最佳商學院,其線上工商管理課程亦穩居《金融時報》全球排名前十位。他具備豐富的國際高等教育管理經驗,歷任英國倫敦國王學院副院長、比利時根特大學人力資源管理、職業與組織心理學系主任及校長人才管理顧問,並曾擔任法國高等經濟商業學院及意大利博科尼大學客座教授。安思遠教授為組織領導、學習與回饋研究領域的知名學者,於比利時根特大學取得組織心理學博士學位,更獲史丹福大學評選為全球前2%頂尖科學家,並擔任七份國際期刊編委。其研究成果備受業界認可,曾多次榮獲管理學會最佳論文獎。此外,安思遠教授同時擁有澳洲社會科學院院士、美國工業與組織心理學協會會士及國際應用心理學會會士名銜,並曾出任歐洲職業與組織心理學會主席達五年。安思遠教授表示:「科大商學院兼具科研實力與地理優勢,在科技重塑商業格局的新時代中極具競爭力。我十分榮幸能在此關鍵時刻加入科大,期待與同仁攜手,進一步提升商學院的學術領先地位,拓展全球合作網絡,並培育學生成為在人工智能驅動的時代擔當重任的未來領袖。」科大歡迎安思遠教授加盟,並感謝許佳龍教授自2024年7月起擔任商學院署理院長,盡心服務大學。在安思遠教授履任第六任院長之際,許教授將轉任為科大協理副校長(學術發展)。

2025

新聞

科大研究團隊揭示細胞內部蛋白質運輸機制

香港科技大學(科大)生命科學部副教授郭玉松教授領導的研究團隊在理解細胞如何管理蛋白質內部運輸的機制上取得重大突破。此運輸過程不僅對維持生命至關重要,還與多種遺傳性疾病關係密切。通過利用創新的囊泡蛋白質組學平台進行分析,研究團隊有系統地識別與兩種關鍵細胞運輸複合體AP-1和AP-4相關的新型運送蛋白及其關鍵輔助因子。該項研究成果已於國際知名期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)上發表,研究團隊將創新的體外囊泡重組技術及定量質譜基質蛋白組學相結合,成功繪製出前所未見運送蛋白與調控因子的完整圖譜。分泌運輸路徑如同細胞的「郵政服務」,確保蛋白質能夠準確地送到正確的目的地,以維持細胞的正常功能。這個系統一旦出現錯誤,便可能導致嚴重的生理缺陷。郭教授表示:「長久以來,科學界一直致力於全面繪製適配複合體如AP-1及AP-4的運送蛋白組,這些複合體的功能失常與MEDNIK綜合症、X染色體相關智力障礙及AP-4缺陷綜合症等嚴重遺傳疾病有直接關係。」郭教授進一步解釋:「我們的研究透過在體外重構運輸過程,並應用定量蛋白組學,開闢了全新的研究領域。這方法讓我們能夠直接識別出需要依賴AP-1或AP-4將其包裝到囊泡中的蛋白質,從分散和零碎的認知轉向對其運輸全貌的整體性掌握。這揭示了新的客戶蛋白,以及AP-4所依賴的、意想不到的細胞機制。」該團隊的創新方法將體外囊泡重組與定量質譜分析技術相結合,讓研究人員能夠在受控的環境中建立運輸囊泡,並對其蛋白質組成進行全面分析。此項研究與香港理工大學姚鍾平教授團隊合作完成。透過此方法,研究人員識別出依賴AP-1或AP-4運輸的特定運送蛋白,這些蛋白從細胞內的中央分選樞紐——高爾基體的反面網絡運輸。他們確認,蛋白質CAB45為依賴AP-1的貨物,而ATRAP(一種I型血管緊張素II受體相關蛋白)則是AP-4的一種新型貨物。

新聞

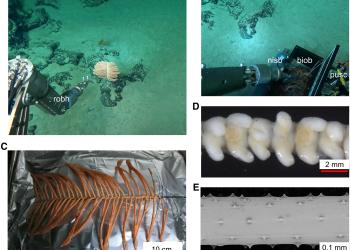

科大研究團隊開發嶄新模型 揭示深海黑珊瑚共生機制

由香港科技大學(科大)海洋科學系講座教授錢培元教授領導的研究團隊和南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)及中國水產科學研究院黃海水產研究所展開合作,在揭示深海黑珊瑚(Bathypathes pseudoalternata)與其共生菌的適應機制方面取得重大突破。研究成果已於國際權威期刊《 Cell Host & Microbe》發表。研究首次針對這種深海黑珊瑚進行從基因組到功能層面的全面分析,深入剖析其如何透過營養互補、代謝合作、抗氧化防禦、病毒抵禦與免疫穩態,在極端環境中存活。研究更提出一個嶄新的概念模型,顯示深海珊瑚維持一套簡約、高效且功能互補的共生系統,為探索深海生物功能基因資源提供重要的參考。為探究深海珊瑚如何維持高度簡化卻高效的共生體系,研究團隊開發了一套綜合分析框架,涵蓋宿主基因組、共生菌群落結構、共生菌基因組、空間分佈及轉錄組功能。透過多層次整合方法,研究團隊系統性地分析了深海黑珊瑚的共生穩定性、營養互補和免疫調控機制。團隊成功組裝出一套由16條染色體構成的高品質染色體級基因組。基因家族分析顯示,與營養攝取、內吞與溶酶體功能及免疫反應相關的代謝途徑顯著增加,反映珊瑚在營養匱乏的深海環境中,透過強化物質吸收和細胞消化能力而生存。此外,該基因組缺乏多種氨基酸和部分維生素的完整合成途徑,這從遺傳層面證實珊瑚必須依賴共生菌提供所需的營養素。

新聞

Prof. Stephane REDONNET Bridges Fundamental and Applied Research in Fluid Mechanics and Acoustics(只供英文版本)

To Prof. Stephane REDONNET, scientific research is a personal as much as a professional journey, which calls not only for rigor and inventiveness, but also authenticity and boldness. A latecomer to academia, he brings his significant background in aerospace research, as well as the life experiences gained from his unconventional path.

新聞

科大推進與布里斯托大學在醫學教育與科研上的戰略合作

香港科技大學(科大)於11月27日歡迎英國布里斯托大學(University of Bristol)領導代表到訪。這次交流標誌雙方於本年多次富有意義的互動基礎上邁出重要一步,為深化學術與科研合作奠定了堅實合作基礎,並彰顯兩校在全球教育與科研合作上的共同承諾。訪問期間,科大校長葉玉如教授在校園接待布里斯托大學副校長(全球事務)Michele ACUTO 教授,並主持會持領導層級會面。與會科大代表包括 工學院院長羅康錦教授、理學院院長王殷厚教授、協理副校長(大學數據研究)萊韻詩博士、協理副校長(項目協調)何佩賢女士及首席醫療官莫健英教授。雙方討論的重點包括科大正在籌建的香港第三所醫學院、透過全球知識網絡聯合研究種子基金計劃(Global Knowledge Network Awards)開展的聯合研究,以及在旗艦學術課程上的協作。其後,科大於12月16日在校迎接布里斯托大學法律學院院長 Catherine KELLY教授。工學院副院長(本科生教務)林熙寧教授、理學院副院長(本科生招生)麥晧怡教授及公共政策學部署理主任穆綺蘭教授會面。雙方在享譽的學術基礎上,確認了開展聯合升學項目的意向,為未來跨學科合作奠定基礎。是次訪問重申科大致力與世界頂尖高校緊密合作,推展開創性的學術項目、推動創新解決方案,配合本校促進全球合作的方向。科大期待與布里斯托大學進一步深化夥伴關係,在醫學教育、科研及其他領域取得具影響力的成果。

新聞

科大研究團隊破解北極海冰融化速度放緩之謎

香港科技大學(科大)學者領導的研究團隊發現,北極海冰的融化速度自2012年起放緩,由以往每十年融化11.3%急劇下降至每十年0.4%,其主因與北大西洋濤動(North Atlantic Oscillation, 下稱NAO)的氣壓形勢變化轉為正位相有關,北極區冷空氣因而受限制在北極圈內。然而,NAO正位相將在2030-2040年間達至頂峰,其後料進入負位相周期,北極海冰將進入新一輪加速融化階段。若溫室氣體排放量持續高企,有可能會在未來數十年內引發一系列嚴重的氣候和環境危機。該項研究由科大土木及環境工程學系講座教授、「傑出創科學人」蘇慧教授、新興跨學科領域學部副教授翟成興教授及土木及環境工程學系博士後研究員王岑博士領導,以Recent slowing of Arctic sea ice melt tied to multidecadal NAO variability為題,已於《自然通訊》期刊上發表。科大團隊觀察到北極海冰融化速度放緩,遂運用多組北極海冰密集度[Arctic sea ice concentration (SIC)]數據作對比,成功揭示出近數十年來的變化。結果顯示,北極海冰密集度自1970年代開始下降,其融化速度更於1990年代起明顯加劇,並於2012年9月達至歷史新低。同時,全球在2014年起十年錄得破紀錄以來的高溫,惟北極海冰融化速度卻大幅放緩,北極海冰在1996年至2011年間的融化速度為每十年11.3%,但在2012年之後,速度卻大幅放緩至每十年僅0.4%。