新聞及香港科大故事

2025

新聞

科大與法國駐港澳總領事館深化合作 培育可持續發展領域研究人才

香港科技大學(科大)第三度與法國駐港澳總領事館簽署諒解備忘錄,深化八年來的合作關係,是次協議將進一步加強雙方對推動全球可持續發展挑戰的合作,當中包括推動「安妮塔·康蒂可持續創新研究獎學金」計劃,致力培育新一代兼備創新思維及環保意識的研究人才,裝備下一代應對氣候變化為全球所帶來的迫切挑戰。

促進跨界交流

該獎學金於2023年設立,以紀念法國海洋學先驅、亦有「海洋之母」(la Dame de la Mer)之稱的安妮塔·康蒂(Anita Conti)。她對海洋生態學及海洋保育突破性的科研貢獻,至今仍啟迪後世。此為香港首個同類型的獎學金計劃,獲獎的科大年輕科研人才將前往法國進行短期研究項目,而今年起,科大亦會迎來首批來自法國的博士生及博士後研究員,他們將展開最長為期三個月的研究,聚焦可持續發展領域的工作。

法國駐港澳總領事館早前舉辦「法國x科大交流酒會」,科大校長葉玉如教授與法國駐港澳總領事杜麗緹女士於會上簽署是次備忘錄,並向2025年度獎學金計劃的得獎者頒授獎項。

響應科大淨零排放願景

杜麗緹女士於致辭時強調與科大合作的重要性,她指出:「由2015年簽署《巴黎協定》、以至即將於2025年6月在法國尼斯舉行的聯合國海洋會議,均反映法國一直積極促進全球就可持續發展議題深入交流。科大對可持續發展具備宏大願景及領航思維,並致力締造淨零排放的大學校園,此次合作彰顯了雙方的信念一致,共同為應對全球可持續發展挑戰出力。」

科大校長葉玉如教授感謝法國駐港澳總領事館多年來的堅定支持,她表示:「自2017年『法國-科大創新科技中樞園』成立以來,我們與法國駐港澳總領事館緊密合作,在同一理念及願景下,建立了強大且充滿活力的夥伴關係。是次再度續簽備忘錄,反映雙方互相信任,在推動前沿研究、教育及創新方面攜手並肩。我深信我們的合作將為香港、法國乃至全球帶來突破性的解決方案,引領社會進步。」

新聞

科大參與亞洲醫療健康高峰論壇 展示醫療科技及人工智能的領先地位

香港科技大學(科大)今日於2025亞洲醫療健康高峰論壇上,分享其對未來醫學與健康領域發展的前瞻性見解及彰顯其在醫療科技創新方面的領先地位。作為高峰論壇「專題分論壇及醫療創新」界別的唯一合作夥伴,科大向逾千與會者,包括:來自全球的政策制定者、醫療專家、業界領袖、初創公司及投資者,重點介紹科技創新與產學研的合作如何締造更公平及可持續發展的醫療體系。

高峰論壇由香港特別行政區政府及香港貿易發展局(貿發局)合辦,於香港會議展覽中心舉行的開幕典禮邀請了多位重量級領導出席,包括香港特別行政區政府行政長官李家超先生、國家衛生健康委員會副主任曹雪濤院士,以及世界衛生組織總幹事譚德塞博士。香港特別行政區政府醫務衞生局局長盧寵茂教授及中國工業和信息化部消費品工業司一級巡視員馮海滄先生作特別致辭。

主題環節:推動醫療健康公平與創新

首場主題環節《塑造更公平與可持續的健康體系》匯聚了多位國際知名專家,包括科大校長葉玉如教授、亞太經合組織衛生工作組主席Victor Yosef MELT CAMPOS醫生、法國大學醫院全國協會主席國際事務特使Frédéric RIMATTEI先生、世界衛生組織駐華代表Martin TAYLOR先生,以及中國醫藥創新促進會副會長吳曉濱博士,並由香港大學教研發展基金主席徐立之教授主持,討論重點為消除醫療差距及發揮學術與產業的協同效應。

科大校長葉玉如教授表示:「我們的時代面對非常複雜的健康議題,從爆發大規模的疫病到醫護人力短缺,都需要各方前所未有的合作。大學是促進全球健康公平的強大催化劑,但沒有任何一間院校或機構能獨自解決系統性挑戰。我們必須透過培育人才、推進轉化研究和建立合作夥伴關係,並加速從科技創新轉化為產生具影響力成果的過程,讓優質醫療保健成為全民的權利。」

新聞

由科大培育之醫療科技初創企業 PanopticAI及SmartCare與港怡醫院率先推出人工智能驅動的病人護理方案

由香港科技大學(科大)培育的本地醫療科技創新公司-全境智能有限公司(PanopticAI)及SmartCare 與港怡醫院締結重要的合作里程碑。合作協議簽署儀式由科大校長葉玉如教授 、IHH醫療集團首席執行官 Prem Kumar NAIRs醫生及香港貿易發展局副總裁劉會平博士見證,標誌著三方在人工智能驅動護理方面的策略性合作,共同發展並應用智慧診所方案於港怡日間醫療中心,而該中心將於2025年年底啟用。此項合作體現了科大和港怡醫院致力將卓越研究成果轉化為實際應用,並透過大學強大的創業生態系統促進醫療領域的進步。

在此項合作協議下,PanopticAI(科大的衍生公司)和SmartCare(由科大計算機科學及工程學系孵化創立)將會結合各自的尖端技術,並應用在位於金鐘、全新的港怡日間醫療中心。三方旨在透過開發及推行人工智能輔助的數字化臨床工作流程,將先進的人工智能技術應用於醫療服務,從而提升服務及營運效率,並提供無縫銜接的個人化病人體驗。

此項三方合作將結合PanopticAI的非接觸式生命體徵監測技術及SmartCare應用多模態語言大模型、以病人為本的診療平台,為港怡日間醫療中心開發一套整合方案。在合作首階段,智慧診所方案的主要功能包括病人求診前的相關人工智能流程,例如網上客戶服務、網上預先登記、病人分流等,港怡日間醫療中心將會試行方案,並作為未來或擴展至港怡醫療網絡診所及其他服務之藍圖。

作為全球創新及創業的領導者,科大透過其企業孵化計劃、創業指導及種子基金,為兩間初創公司提供重要支援。PanopticAI 源於科大在生物醫學與人工智能的跨學科研究,而SmartCare則由科大計算機科學及工程學系助理教授陳浩教授領導的智慧醫療實驗室(SmartLab)開發,充分運用大學在多模態語言大模型及改善臨床工作流程方面的突破技術。

新聞

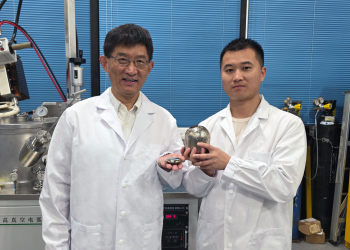

科大研發新型彈性合金 溫度變化達普通金屬20倍

香港科技大學(科大)工學院的研究團隊成功研製出一款新型彈性合金Ti₇₈Nb₂₂,該材料具備高效固態製熱效能,而且在彈性變形過程中所表現的可逆溫度變化能力,為普通金屬的20倍,為傳統的蒸氣壓縮製冷和熱泵技術提供環保的綠色替代方案。

全球近一半的能源消耗用於供熱,包括建築供暖和工業供熱。現時,全球主要通過燃燒化石燃料供熱,不僅產生大量溫室氣體,而且消耗大量能源。固態相變熱泵是較為環保的替代方案,但其能效卻局限於卡諾極限的50%至70%。如何突破這能效瓶頸,一直是全球面臨的重大挑戰。

為應對這個挑戰,科大機械及航空航天工程學系的孫慶平教授的研究團隊提出利用彈性變形產生的溫度變化實現製熱。雖然這種熱彈效應(Thermoelastic effect)早在19世紀就由著名科學家開爾文、焦耳和杜哈梅爾發現,但常規金屬的熱彈效應非常微弱,因而無法應用。孫教授的團隊研發出具有[100]織構的Ti₇₈Nb₂₂馬氏體多晶合金,該材料在彈性變形時表現出4–5 K的可逆溫度變化——達到普通金屬(通常僅約0.2 K)的20倍。而且,新材料的熱能效達到卡諾極限的90%,媲美商用蒸汽壓縮製熱能效。

團隊進一步發現,某種特定的鐵彈性馬氏體合金具備更佳的熱膨脹特性,可實現高達22 K的溫度變化。這項研究為綠色熱泵產業展現出極具潛力的發展前景,並首次提出基於非相變原理的綠色高效供熱解決方案。

孫教授表示:「這項發現從根本上改變了熱彈效應過於微弱、難以應用的傳統認知。我們的研究證明了僅靠彈性變形就能實現高效固態製熱。」

新聞

科大向哈佛學子敞開教研大門 應對全球學術變局

香港科技大學(科大)今日宣布,向現正就讀哈佛大學的國際本科生及研究生,以及持有哈佛學位課程錄取通知的學生,發出公開邀請,歡迎他們加入科大繼續學業,延續學術追求。此舉旨在應對全球學術環境的變化,並彰顯科大致力營造多元、世界級學習環境的承諾。

作為全球頂尖大學之一,科大希望提供此機會,讓優秀學子能無間斷地追求學術理想。大學將為有意轉學的學生提供無條件錄取、簡化入學程序及學術支援,協助他們順利過渡。

創新與包容的全球樞紐

科大以尖端研究、創新驅動的課程及多元文化校園聞名,始終秉持兼容並蓄與追求學術卓越的理念。科大首席副校長郭毅可教授表示:「多元化的格局是激發創意與進步的基石。我們已準備好迎接哈佛學生加入科大社群,為成就他們在其學術領域的追求,盡力提供所需的教學資源與生氣盎然的學習環境。」

為轉學生提供全面支援

科大將優先處理這些學生的入學申請、學分轉移及定制支援(包括簽證協助與住宿安排),確保他們順利轉學。大學已成立專責團隊,協助學生處理入學申請、學分轉移、住宿及簽證等事宜。有意的學生請透過專屬電郵 hkust-Harvard@ust.hk 獲取詳細資訊。

新聞

科大與兩大山東上市藥企簽署合作協議

香港科技大學(科大)近日與山東兩大醫藥上市公司:綠葉製藥集團(綠葉製藥)與博安生物技術股份有限公司(博安生物)簽署合作協議,共同推動生物醫藥領域的前沿協作、成果轉化及人才培育,以支持科大發展醫療科技及申辦「香港生命健康研發院」等策略舉措。

深化前沿醫藥研究及人才培育合作

綠葉製藥是專注於創新藥物研發的領先中國醫藥企業,近年於中國內地、歐美、日本等主要醫藥市場成功上市13款新藥,在中樞神經系統(CNS)治療領域居領先地位。其子公司博安生物則是一家全面綜合性生物製藥公司,特別聚焦研發腫瘤、自身免疫、眼科和代謝疾病新藥及治療方法。根據協議內容,科大將與兩所企業就臨床前及臨床研究、前沿科學領域探索、人才培訓及交流和科研成果産業化等範疇展開深度協作。

其中,科大與博安生物將特別聚焦開發新型抗癌藥物和癌症新療法;與綠葉製藥則會集中研究神經科學與中樞神經系統疾病的新療法,以及先進藥物遞釋系統。此外,兩家企業亦將支持科大培育醫藥創新領域人才,為學生提供研究和實踐的產業基地,並提供相關科研技術落地應用平台。

科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授樂見與兩間公司達成多領域合作,他表示:「科大一直致力推動科研成果產業化,積極搭建從實驗室走向市場的完善產業鏈。我們長期深耕生物醫藥領域的創新研究,近年更積極拓展醫療創新合作網絡。我們期待,透過結合AI與生物醫學的交叉優勢,科大可與兩家企業攜手協作,進一步推高產業化能力,並共同探索智能藥物開發、數據驅動的臨床研究等前沿方向,加速創新成果落地轉化,為全球帶來更精準、高效的醫療方案。」

新聞

科大牽頭全球可持續發展項目 獲聯合國教科文組織支持

由香港科技大學(科大)牽頭的全球跨學科倡議——「推動自然和人為環境可持續性的無縫預測與服務計劃」(簡稱SEPRESS),近日獲聯合國教科文組織(UNESCO)正式認可,並納入「聯合國科學促進可持續發展國際十年(2024-2033)」(IDSSD)行動計劃之一。未來十年,SEPRESS 將攜手全球合作夥伴,聚焦氣候變化與可持續發展相關的多領域需求,通過持續革新天氣與氣候的無縫預測技術,並推動科研成果轉化落地,提供具有針對性的解決方案。SEPRESS 不僅著眼全面提升氣候應變能力,更旨在產生深遠的全球影響力,促進國際間的合作與知識共享,助力實現聯合國可持續發展目標。其推動的研究成果將惠及全球各地區,特別是在資源匱乏的最不發達國家,幫助這些地區提高氣候適應能力,促進經濟社會的可持續發展。

SEPRESS計劃由科大世界可持續發展研究院(WSDI)及潘樂陶氣候變化與可持續發展研究中心(CCRS)主任陸萌茜教授領銜。發起階段已成功匯聚來自中國內地、尼泊爾、埃及、俄羅斯、巴基斯坦、烏干達、坦桑尼亞及泰國等12個合作夥伴的加入,包括大學、國家氣象與水文機構與研究中心等。2025年5月7日,作為首批獲得UNESCO IDSSD認可的全球25個行動計劃之一,SEPRESS在聯合國紐約總部舉行的「第十屆聯合國科技創新促進可持續發展目標多利益攸關方論壇」(STI Forum)中展出。

以科研連繫社會

SEPRESS聚焦七大關鍵領域,包括:人類健康、糧食安全、水資源、潔淨能源、氣候行動、防災減災與可持續經濟增長,致力於縮小科學研究與實踐應用之間的差距,推動科研成果轉化落地。重點研究項目包括提升城市氣候韌性、確保「水-能源-糧食-經濟鏈結」的可持續性;以及增強對氣候變化引發的新型傳染病爆發的預測能力等。

新聞

「科大 - 信和百萬獎金創業大賽2025」接受報名

香港科技大學(科大)與信和集團攜手合辦的「科大 - 信和百萬獎金創業大賽2025」今日起正式接受報名。為慶祝大賽邁向15周年,大會今年除了提供合共超過100萬港元的總獎金以支持優勝隊伍創業或拓展其業務外,更首度推出人工智能工作坊,邀請專家團隊教授機器學習、數據分析及人工智能技術融合等議題,讓一眾參賽者能掌握前沿技術發展,推動社會創新,並推進本港創科生態圈的蓬勃發展。

信和集團全力支持

科大創業中心總監凌恒然教授表示:「在過去15年,這項創業大賽已為逾9,000家初創企業提供實踐平台,當中不乏如大疆等業界翹楚。在信和集團支持下,我們得以不斷擴展賽事規模,繼成功增設『可持續發展影響力獎』和『國際學生組別』後,今年我們再下一城,進一步引入人工智能元素,並加強對女性創業者的支持,為女性參加者提供度身訂造的一對一指導。我熱切期昐今年的參賽團隊可開創別具創意的新理念,推動社會與經濟發展,造福社群。」

延續可持續發展與國際化元素

信和集團連續第八年冠名贊助「百萬獎金創業大賽」,致力培育年輕創科、創業人才,今年比賽將繼續強調ESG(環境、社會及管治)理念,並聚焦支持具擴展性的可持續發展方案。得獎項目更將於北部都會區朗壹廣場的信和創意研發室及The Spark展出,讓公眾深入了解創新理念。此外,今年亦續設「國際學生組」賽道,並將會帶領海外隊伍參觀本地創科設施,促進與本地隊伍的交流互動,讓參賽隊伍在港期間有更豐富的體驗。

開拓區域與環球機遇

一眾入圍隊伍將於9月17日於科大清水灣校園參與決賽,角逐白金、金和銀獎三個大獎。在香港區比賽勝出的隊伍將晉身總決賽,並於今年底與另外四個賽區(包括北京、佛山、廣州及深圳)的優勝隊伍同場競技,開拓發展機遇。

大賽截止報名日期為2025年6月30日,更多詳情,請瀏覽https://ec.hkust.edu.hk/one-million/hk/2025。