新聞及香港科大故事

2025

新聞

Building the Future: Civil Engineering and the Advent of Smart Cities(只供英文版本)

The United Nations Department of Economic and Social Affairs has predicted that by 2050, over 68% of the global population will reside in cities. This massive projected urban population (6.5+ billion) will no doubt put a great deal of strain on infrastructure, resources and the world’s ecosystems, but, from an engineering standpoint, such large-scale urbanization also presents tremendous opportunities for technological, human as well as other societal and economic development.

新聞

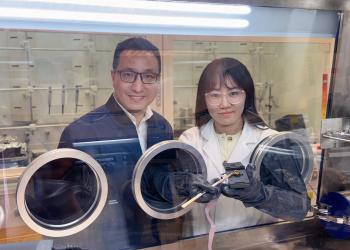

科大團隊破解納米結構 研發高效穩定鈣鈦礦太陽能電池

香港科技大學(科大)工學院研究團隊持續推動可再生能源電池技術發展,率先透過突破研究鈣鈦礦太陽能電池納米結構,成功研發出一款既高效又穩定的電池,可望大幅降低其使用成本及擴大其應用範圍,將科研成果落地貢獻社會。

相對現行主流使用的傳統矽晶太陽能電池,鈣鈦礦太陽能電池能量轉換效率高、生產時材料成本較低及可達至永續製造,屬極具發展潛質的前沿技術,是科研界重點研究課題。惟鈣鈦礦太陽能電池在光亮、潮濕及高溫環境下,表現有欠穩定,阻礙它投產。其中,鈣鈦礦薄膜內部的正離子分布不均,削弱電池性能。

科大化學及生物工程學系副教授周圓圓教授領導的研究團隊發現,在鈣鈦礦薄膜晶粒的三角邊界處上,存在內凹幾何結構,這些結構產生「陷阱」束縛正離子,令它分布不均。研究團隊其後採用了一種化學添加劑「乙酸丁基銨」,淺化晶粒上的內凹,並將其深度降低了三分之一。經此技術所製得的鈣鈦礦電池,在效能上增長近26%,同時在各項標準穩定性測試中,表現優異。

周教授說:「現時研究大多聚焦於宏觀或微觀層面去改進鈣鈦礦電池,甚少研究更細微的納米級結構。團隊利用陰極射線發光顯微鏡,並結合一系列先進技術,發現這些納米內凹結構影響薄膜正離子分布,這正正是影響電池光電轉換效率與穩定性的關鍵。」

研究成果已在納米科技領域的頂尖學術期刊《自然納米技術》(Nature Nanotechnology)發表,論文題為「Nanoscopic Cross-Grain Cation Homogenization in Perovskite Solar Cells」。

論文的第一作者、科大博士後研究員郝明偉博士補充道:「鈣鈦礦是一種軟晶格材料。團隊在實驗過程中,觀察到鈣鈦礦薄膜與傳統材料結構差異大,已開展下一階段的研究釐清相關機制,期望擴展鈣鈦礦太陽能電池的商業應用,以創新產品推動再生能源市場發展。」

本研究的共同通訊作者為美國田納西大學諾克斯維爾分校的Mahshid AHMADI教授,其他合作夥伴來自美國耶魯大學、美國橡樹嶺國家實驗室、韓國延世大學,以及香港浸會大學。

新聞

香港科技大學與土木工程拓展署簽署科研合作備忘錄

香港科技大學(科大)與土木工程拓展署今日(二月二十八日)簽署合作備忘錄,訂立雙方在可持續基建發展和土地開拓方面的科研合作框架。

合作備忘錄由科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授及土木工程拓展署署長方學誠先生簽署,並由科大校長葉玉如教授及發展局常任秘書長(工務)劉俊傑先生見證簽署儀式。

合作備忘錄三月一日生效,為期兩年,科研範圍涵蓋可持續基建發展及土地開拓工程中採用的嶄新建築物料、創新的山泥傾瀉緩減策略、數位化、人工智能科技、創新工程技術及可持續方案。

方學誠先生在簽署儀式上表示土木工程拓展署一直透過應用創新科技,協助部門推展各項工程項目。憑藉土木工程拓展署在建築工程的經驗和科大頂尖的科研團隊,雙方合作可促進可持續基建發展及土地開拓的科研,有助業界進一步提升生產力、工程質量和工地安全。

鄭光廷教授表示,科大的跨學科研究專長涵蓋人工智能、物聯網、數字孿生、材料科學及土木工程等方面,將與土木工程拓展署的實踐經驗、工作數據和場景應用產生協同作用,以創造既創新又實用的解決方案。

土木工程拓展署一直與各院校及建築業界緊密合作,研發各種智能及創新科技並應用於工務工程。土木工程拓展署在多項工程項目應用科研成果,有效解決工程項目的痛點,例如優化泥石屏障設計以防治山泥傾瀉,以及倡導循環再造拆建物料。

新聞

香港科技大學舉辦捐贈者茶聚及新春團拜

The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) hosted the Donor Appreciation Reception and Chinese New Year Celebration on February 17, 2025, at the University’s Shaw Auditorium. The event brought together over 120 esteemed guests, including donors, alumni, and supporters of HKUST, providing an opportunity for the University to express its appreciation whilst celebrating Chinese New Year.

新聞

科大校長葉玉如教授回應2025–2026年度財政預算案

香港科技大學(科大)歡迎財政司司長陳茂波今日(2月26日)於《2025-2026財政年度政府財政預算案》中,所宣佈的一系列推動創科發展的措施;並理解政府於當前經濟環境下,調整未來三年 (2025-2028)對八所資助大學的撥款以及相關財務安排。科大強調大學將透過調配資源和開源節流,與政府共渡時艱,並致力在全球激烈的競爭環境下,繼續維持大學的教研實力。

科大校長葉玉如教授表示:「大學明白當前社會面對經濟挑戰,作為由公帑資助的大學之一,科大定當盡力配合政府的財政策略。一如以往,科大將恪守財政審慎的原則,在不影響教學質素及研究實力的前提下,竭力開源節流,包括推動跨地域、跨院校科研協作,以爭取更多海內外的研究撥款,以及促進知識轉移方面的收入等。為支持政府推動香港經濟高質量發展,科大將致力保持在教育與創新科技方面的競爭力,透過繼續延攬各國人才,發展策略重點科研領域,為香港以及國家的發展貢獻力量。」

在推動創新科技方面,科大歡迎政府全力發展包括人工智能(AI)、生命健康科技,以及低空經濟等關鍵產業。除了成立香港人工智能研發院及人工智能超算中心外,政府亦透過一系列軟件配套,包括推出一百億元「創科產業引導基金」、生成式人工智能沙盒、發展開源(Open Source)技術、成立便利科企上市工作的「科企專線」,以及研究知識產權扣稅安排等,進一步完善本港的創科生態圈。科大亦歡迎政府進一步落實北部都會區的產業空間布局,並加快河套合作區的發展,連同新田科技城及沙嶺數據園區等重大創科項目,將為香港創科發展注入無限潛能。

人工智能(AI)、生命健康科技及低空經濟等政府大力發展的領域,正正是科大的重點研究方向。當中由科大牽頭的InnoHK香港生成式人工智能研發中心,近日便正式推出HKGAI V1大模型,為香港AI發展的重要里程碑。另一個新成立的InnoHK香港太空機械人與能源中心,亦將由科大牽頭,效力國家嫦娥八號任務,研發一款具有無線充電功能的多功能月面作業機械人。

新聞

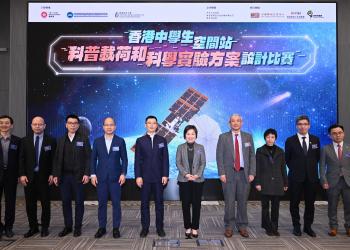

科大、教育局和空間應用中心辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽啟動禮暨實驗方案設計簡介會

香港科技大學(科大)、教育局和中國科學院空間應用工程與技術中心(空間應用中心)聯合主辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽,鼓勵學生隊伍提交適合於太空環境或微重力條件下進行的科學實驗設計方案,並於今日(二月二十五日)舉行比賽啟動禮暨實驗方案設計簡介會。

活動在教育局九龍塘教育服務中心舉行,教育局局長蔡若蓮博士聯同合辦、支持和夥伴機構的代表主持比賽啓動儀式。比賽由教育局、空間應用中心及科大聯合主辦;中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部擔任支持機構;京港學術交流中心、香港教育工作者聯會及教育評議會擔任夥伴機構。

這項比賽旨在推動航天教育,並加深學生對國家航天成就的認識和加強科技自信,獲獎及獲選的方案有機會落實並製作成品,以及推薦至在二○二六年開始執行的空間站航天任務——空間站香港科普衛星項目。

蔡若蓮博士致辭時表示,中國航天工程是國家科技實力和綜合國力的重要體現,承載着中華民族千百年來的航天夢想。是次比賽讓學生獲得非常難得的航天教育培訓和實踐機會,讓學生有機會參與國家航天任務,探索航天科學,實踐航天夢,意義重大,鼓勵學生積極組隊參賽。

她指出,配合國家科教興國的大方向,支持本港發展成為國際創科中心,教育局持續於學校大力推動STEAM(科學、科技、工程、藝術和數學)和創科教育,透過多元支援措施,提升學生對科研及創新科技的興趣和能力。

蔡若蓮博士感謝中國科學院空間應用工程與技術中心、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部及科大等機構對比賽大力支持,令活動得以順利開展。

科大協理副校長(研究)童彭爾教授亦為活動主禮,他期望這次科普活動啓發香港年輕一代對航天科技的熱情,為國家航天事業作出更大貢獻。

簡介會中,空間站香港科普衛星的項目負責人、科大于宏宇教授以「觀宇宙,燃夢想—與香港中學生共築航天夢」為題,向師生介紹國家航天科技的最新發展。科大太空科學與技術研究院副院長王一教授亦與教育局人員介紹比賽章程、規則和評分準則等。

新聞

科大與英美頂尖醫學院合作 推動籌建香港第三間醫學院

香港科技大學(科大)獲倫敦帝國學院與加州大學聖地亞哥分校支持籌辦香港第三間醫學院,前者為科大醫學院計劃提供顧問上的支援,後者則與大學展開合作,推動醫學教育和臨床培訓方面的發展。政府早前提出建立第三間醫學院的願景,以培養更多醫生以滿足本地需求,並助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。科大認為新一代醫生必須具備在本地環境中服務和領導的能力,亦應懂得善用全球醫療科研領域的前沿技術。為此,科大與全球院校建立合作關係,並與包括北京、上海、華中以及大灣區的頂尖內地醫學院和醫院,構建強大合作夥伴網絡,務求建設一所符合最高國際標準的新醫學院,吸引世界各地人才加盟。倫敦帝國學院醫學院一直位居世界前十名*,於英國及新加坡亦有成功籌建醫學院的經驗。憑藉其在醫學教育方面的豐富經驗,倫敦帝國學院醫學院目前正向科大提供專業意見,協助制定第三間醫學院的發展藍圖,以及草擬一個全面的規劃方案,涵蓋基礎設施需求、課程開發以及人才招聘等多個領域。而作為美國一級醫學研究機構**的加州大學聖地亞哥分校醫學院,則將與科大在師生交流、研究及國際協作方面展開合作。根據科大與加州大學聖地亞哥分校最近簽署的合作備忘錄,後者可為科大學生提供臨床課程和實習機會,並為駐院醫生和及專科醫生提供培訓課程。科大與加州大學聖地亞哥分校亦可共建研究團隊或研究中心,以促進醫學教育、臨床治療技術和基礎醫學研究等領域的跨學科研究及應用,並會探討與國際組織在醫學教研方面的合作機會。

新聞

國家教育部吳岩副部長率團訪問科大

國家教育部副部長吳岩博士前日率團到訪香港科技大學(科大),與科大管理層、教研人員以及學生代表深入交流,了解大學最新的教研創新工作與成果,尤其在生物醫藥、人工智能和醫療科技等前沿領域的突破性成果。吳岩博士讚揚科大取得的卓越辦學成就,並對大學在醫學科技和教育創新領域的貢獻予以肯定,表示期待科大在這些領域繼續發揮優勢,作出更大貢獻。

是次代表團由國家教育部,中央港澳辦、國務院港澳事務辦公室代表組成,成員還包括中央港澳辦、國務院港澳事務辦公室四局副局長陳偉博士,國家教育部港澳台辦主任、國際司司長楊丹博士,國家教育部高等教育司司長周天華博士等。香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮博士、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部部長王偉明教授等香港教育局、中聯辦代表參加訪問。

訪問期間,科大校董會主席沈向洋教授和校長葉玉如教授為代表團成員介紹了科大在人才培養、科研創新、成果轉化等領域取得的卓越成績,並分享了科大積極融入國家發展大局的實踐,包括深度參與粵港澳大灣區建設,成立了科大(廣州);把握長三角一體化發展機遇,設立上海產教融合中心;以及在醫學和科技深度融合發展、醫學健康教育領域開展創新探索。

其後,代表團到訪參觀科大的分子神經科學國家重點實驗室和先進顯示與光電子技術國家重點實驗室,由科大教授及學生代表介紹和展示多個生物醫藥及大健康領域的前沿項目。當中包括可精準檢測阿爾茲海默症和輕度認知障礙的血液測試、基於人工智能算法的智能居家健康評估和慢病管理系統、全球首個獲美國食品藥物管理局許可的非接觸式健康檢測手機應用程序、全球首個三維仿生眼及用於監測人體代謝狀態的電子鼻、可協助醫生實時判斷肺癌細胞切除準確範圍的創新人工智能細胞成像技術、以及全球最小的內窺手術機器人等。科大首席副校長郭毅可教授亦向代表團介紹了大學在人工智能領域的突破性研究,包括具中國視角及香港特色的人工智能生態系統,以及多款自主研發、可應用到醫療影像分析與診斷等方面的大模型。科大在數據科學與人工智能領域位居世界前列,有關課程在《QS 世界大學學科排名2024》榮獲全港第一、並列全球前十強,同時大學著力建設相關基礎設施,擁有領先亞洲高校的人工智能運算能力。