新聞及香港科大故事

2025

新聞

香港科大校長葉玉如教授歡迎2025年《施政報告》

香港科技大學(科大)校長葉玉如教授對行政長官李家超先生今日發表的2025年《施政報告》表示熱切歡迎,對其中的前瞻性規劃深感鼓舞。葉校長特別指出,《施政報告》中提出的「加快發展北部都會區」、「完善創科建設策略布局」、「教育、科技、人才一體化發展」、「推廣留學香港品牌」等重要舉措,不僅是香港發展的長遠布局,更是推動經濟升級轉型和擴大頂尖人才庫的關鍵策略,意義深遠。科大必將積極支持,並與各界協作,共同將香港建設成為國際創新科技中心與教育樞紐。

強化創科生態系統

葉校長歡迎《施政報告》從政策創新、產業發展及人才培養三方面推動香港創科發展。她強調:「創科發展必須以人才為本。香港需彙聚國際專才與本地精英,持續擴大多元人才庫,並通過政策創新營造有利於研發和產業化的環境。在產業發展方面,應開發高協同效應的科研空間,促進產學研跨領域合作。」

科大目前牽頭五個InnoHK創新香港研發平台,覆蓋神經科學、智能晶片與系統、人工智能(AI)、智能建造以及太空工程等前沿領域,均達到國際領先水準。校内年初成立的「低空經濟研究中心」亦獲納入特區政府「監管沙盒」首批試點,反映政策對新興領域的有力支持。未來,科大將進一步加強跨學科合作,深化在生命健康科技、人工智能和數據科學、先進材料、新能源、大氣和海洋科學及航天科技等關鍵領域的研究,並與政府及社會各界協同完善創科產業鏈與高端人才庫,積極對接國家「十五五」規劃及粵港澳大灣區發展規劃綱要,助力香港創科實現新突破。

新聞

香港科大與復旦簽署合作備忘錄 深化策略合作

香港科技大學(科大)與復旦大學今天(2025年9月15日)宣布,雙方將進一步拓展策略夥伴關係,以促進全球新工程學科的學術交流,並攜手建設一所創新中心。雙方在科大清水灣校園舉行的首屆「相輝創新前沿國際論壇」上正式公佈相關深化合作的安排。論壇匯聚來自全球近十個國家和地區的二百多位頂尖科學家和青年學者,他們就化學及智能材料等題目作分享及交流。活動亮點之一是復旦大學相輝研究院、智能材料與未來能源創新學院,與科大工學院共同簽署學術交流與人才培養合作備忘錄。備忘錄由科大工學院院長羅康錦教授與復旦大學相輝研究院院長兼智能材料與未來能源創新學院院長趙東元教授代表雙方簽署,並由科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授及復旦大學副校長汪源源教授作見證。備忘錄合作重點:專注新工科:將重點聚焦化學能源、智能材料、人工智能等前沿交叉領域。合作項目:共同打造「復旦 – 港科大相輝創新前沿國際論壇」等品牌學術活動,作為定期的學術交流平台,並推動教師互聘、科研平台共享等。人才培育:開展學生交換項目,每學年互派研究生進行交流學習,共享實驗室資源,並提供暑期課程、科研實訓等多層次培養支持。區域融合:充分釋放滬港雙城優勢,優先在長三角和大灣區推動技術孵化與成果轉化。

新聞

香港科大深化與瑞典合作 推動香港成為中瑞創新戰略樞紐

由香港科技大學(科大)校長葉玉如教授率領的高層代表團,近日完成在瑞典的策略性訪問,與當地頂尖的學術及科研機構建立了更深入的合作關係。此行強化了香港作為瑞典與中國之間科技合作重要橋樑的角色,重點推進生命科學、健康科技、老齡化研究、能源、機器人技術及可持續發展等領域的創新。

中瑞長期夥伴關係的堅實根基

是次交流乃建基於瑞典與中國之間悠久而穩固的合作關係。數十年來,兩國在外交、工業及科學合作上建立了厚實的根基。作為全球創新領導者,瑞典匯聚世界級科研與產業應用的生態系統,與科大推動前沿研究、連繫全球創新網絡的使命不謀而合。憑藉香港的戰略地位,科大扮演關鍵紐帶,深度融合瑞典的創新體系與中國的市場及科研資源,促進具影響力的中瑞合作。

瑞典創新優勢與科大卓越學術研究及創新發展的協同效應

瑞典一直被譽為全球創新領導者,長期位居世界最具競爭力的知識型經濟體之列。其獨特優勢源於緊密結合的學術研究、產業創新與政府對戰略領域的投資構成的科創生態體系。科大憑藉其世界級的科研實力與注重實效的卓越創新力,成為瑞典科創生態中理想的合作夥伴,與瑞典的優勢完美互補。科大在培育獨角獸企業方面創下佳績,而在推動成果轉化方面亦表現卓著,尤其在生命科學、健康科技、老齡化研究、能源、機器人技術及可持續發展等領域成就斐然。雙方將共同致力於在這些領域上把前沿理念轉化為實際的解決方案,為突破性研發創造強勁的協同效應。

新聞

香港科技大學與法國企業簽署合作備忘錄

投資推廣署(投資署)今日(九月十二日)宣布,香港科技大學(科大)與由施耐德電氣、威立雅、布依格—寶嘉 、一眾集思和聖戈班等法國企業組成的企業聯盟簽署合作備忘錄,共同推動一項開創性的樓宇減碳試點項目, 為香港實現二○五○年碳中和目標邁進關鍵一步,此亦與法國的願景相符。

是次合作備忘錄源自二○二四年四月由「法國團隊」發表的綠皮書 ,當中探討了加速香港於二○五○年前達至碳中和的合作機遇。其後團隊進一步制定一個淨零碳建築試點項目提案,並向行政長官李家超提交了建議方案。

該試點項目是綠皮書的一項具體成果,旨在發掘支持香港減碳進程的合作機會。項目將致力提升科大一幢現有建築物的能源效益,藉此展示公私營協作如何有效推動可持續城市發展。項目亦會引入創新的融資模式及先進的改造技術,為將來廣泛應用於類似項目奠下基礎 。

項目特點包括:

聯合評估:評定科大校園建築物的改造潛力,以估算節能效益;

能力建設:通過與業界和政府分享成果及最佳實踐方法,提高他們對樓宇改造作為關鍵減碳策略的認知;

制訂數據驅動政策:利用先進數字工具評估節能措施,以支持訂立香港的政策框架和獎勵計劃;

技術應用:展示創新能源管理技術,以提升能源和營運效率;

作為生活實驗室:創造體驗式學習機會,並測試以研究驅動的解決方案,應對可持續發展的挑戰。

新聞

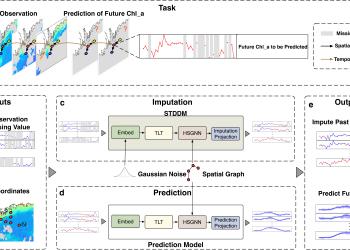

香港科大團隊研發AI工具 精準預測沿岸海洋健康狀況

由香港科技大學(科大)甘劍平教授(海洋科學系)和楊燦教授(數學系)領導的研究團隊,開發了一種新型AI驅動的工具,名為STIMP,用於診斷沿岸海洋生產力和生態系統健康。STIMP引入了一種新範式,能夠對缺失數據進行插補,從而在大時空尺度上預測葉綠素a(Chl-a)濃度。在對四個全球代表性沿海區域的測試中,STIMP的表現顯著優於現有的地球科學工具,將插補的平均絕對誤差(MAE)降低最高達81.39%,預測的平均絕對誤差降低了58.99%。準確的葉綠素-a預測有助於及早檢測有害藻華,保護生態系統,並為制訂海洋政策提供具數據基礎的見解。

沿岸海洋是地球上生產力最高的海洋生態系統,因為來自陸地的營養鹽輸入和活躍的水動力過程促成了高生物生產力和生物多樣性。然而,沿岸海洋生態系統易受頻繁且嚴重的富營養化、生物地球化學極端事件和缺氧的影響,這些因素嚴重威脅著沿海環境的可持續性以及沿海地區的藍色經濟。葉綠素a的濃度是衡量海洋環境整體健康狀況的關鍵指標。利用遙感获得的葉綠素a數據來實現大尺度時空海洋環境質量診斷的數據驅動方法,是一種有前景的解決方案。然而,開發基于數據驅動的大尺度時空葉綠素a預測方法仍面臨三個挑戰:首先,葉綠素時間變化難以捕捉;其次,葉綠素的空間異質性難以建模;第三,觀測數據的高缺失率使得時空變化的獲取更具挑戰性。

為了解決上述挑戰,科大研究團隊開發了一種先進的AI驅動時空插補與預測(STIMP)模型,用於預測沿岸海洋中的葉綠素a。STIMP將葉綠素a的預測分解為兩個連續步驟:1)插補過程,從部分觀測數據中重建多個可能得完整時空葉綠素a分布;2)預測過程,基於每個重建的連續且完整的時空葉綠素a分布進行精準預測。通過使用Rubin規則對多次插補和預測過程的結果進行平均,獲得最終的葉綠素a預測。透過這種方式,我們的STIMP方法不僅通過對缺失數據的精確插補提高了整體預測性能,還提供了置信區間以量化預測的不確定性。

新聞

「科大 - 信和百萬獎金創業大賽2025」決賽揭幕

香港科技大學(科大)與信和集團今日宣布,第十五屆「科大 - 信和百萬獎金創業大賽」決賽正式揭開序幕。本屆賽事匯聚來自香港以及五大洲、22個國家及地區的348支隊伍,參賽隊伍歷來最多,包括來自澳洲、美國、南非、英國、日本、印度及哈薩克斯坦等國的隊伍,體現賽事培育新一代創科人才的承諾、並促進本地與國際創業家的合作交流。

約260支科大隊伍及90支來自牛津大學、康乃爾大學、新加坡國立大學、東京大學等國際頂尖學府的學生隊伍,將競逐15個決賽席位及總值逾100萬港元的獎金,以創新構想應對實質社會挑戰,共同構建可持續未來。科大與信和集團多年來攜手合辦這項年度賽事,致力培育新一代創新創業人才,支持他們實踐創業夢想,拓展業務規模。

2025年賽事亮點:人工智能與共融

人工智能發展正迅速重塑各行各業,大賽遂於今年首度推出人工智能工作坊,邀請業界專家指導參賽隊伍掌握機器學習、數據分析及人工智能技術融合等技能。本屆約三成參賽隊伍聚焦研發由人工智能及機器人技術提供的解決方案,屬本屆參賽項目中佔比最多的組別。

值得一提的是,科大在今屆賽事中,特別為女性參賽者提供一對一指導,以鼓勵女性創業,成功將女性參賽者比例提升至三成以上。

另外,大會今年續設「可持續發展影響力獎」(Sustainability Impact Award),旨在鼓勵初創和新一代創新者將ESG(環境、社會及管治)理念付諸實踐。經過全面評估和遴選,最終入圍的六支團隊已於八月中旬在北部都會區舉辦「One North創科 AI 夏令營」中,向公眾展示ESG創新應用方案。

新聞

香港科大攜手納札爾巴耶夫大學創辦亞洲首個歐亞商業工商管理學士課程 助力推進「留學香港」人才計劃及「一帶一路」倡議

香港科技大學(科大)宣布,科大商學院與哈薩克納扎爾巴耶夫大學商學院(納大商學院)簽署合作備忘錄,聯合推出工商管理學士(歐亞商業管理)課程。此課程為亞洲首個同類的跨校合辦課程,相關合作於第十屆「一帶一路高峰論壇」上正式啟動,彰顯兩校在「一帶一路」倡議框架下推進高等教育合作的共同承諾。

新課程響應「一帶一路」倡議及香港特別行政區(特區)政府的「留學香港」人才計劃。為強化「一帶一路」沿線國家的招生,科大特別為當地優秀學生提供獎學金和助學金,並針對東協國家學生設立交流、實習及就業支援計劃。過去五年,申請入讀科大的「一帶一路」國家學生人數持續上升。申請宗數最多的主要「一帶一路」國家,其總申請量由2021年的674宗增至2025年預計的1,639宗,增幅接近一倍。其中,來自哈薩克、巴基斯坦及緬甸等國的增幅尤為顯著。

該合辦學士課程預計於2026年推出,將成為科大首個專注於「一帶一路」地區新興市場的本科課程。合作備忘錄亦涵蓋多項合作項目,包括旨在促進中亞地區商業創新的行政人員課程,以及專為納大商學院行政人員工商管理碩士課程學生而設的香港及內地遊學項目,讓學員體驗亞洲充滿活力的商業環境。兩校的合作夥伴關係早於去年已展開,並已推行學生交流計劃。是次合作備忘錄,進一步深化雙方的夥伴關係,拓展合作層面。

合作備忘錄簽署儀式由香港特區政府「一帶一路」專員何力治先生、科大副校長(行政)譚嘉因教授、納大署理首席副校長 Loretta O’DONNELL 博士、科大商學院署理院長許佳龍教授、納大首席營運長Maksat MAMASHEV先生,以及納大商學院 Joep KONINGS教授共同出席。

新聞

香港科大團隊開發新型採樣方法 革新統計力學

由香港科技大學(科大)物理系及化學系副教授潘鼎和物理系助理研究教授李爍輝博士領導的研究團隊,基於深度生成模型,開發出一種新型直接採樣方法。這方法可在連續溫度範圍內實現對玻爾兹曼分布的高效採樣,研究成果已發表於《物理評論快報(Physical Review Letters)》*。

玻爾兹曼分布是統計力學熱平衡狀態下最重要的分布之一,玻爾兹曼分布的採樣對於理解相變、化學反應、生物分子構象等複雜系統至關重要。然而,如何高效且精確地計算這類系統的熱力學量,一直是學界面臨的長期挑戰。傳統統計力學數值方法包括分子動力學(Molecular Dynamics, MD)及馬爾可夫鏈蒙地卡洛採樣(Markov Chain Monte Carlo, MCMC),當系統的能量勢壘較高時,需要長時間的模擬才能獲得系綜平均,因此計算成本高昂。

受深度生成模型最新進展的啟發,李博士等及其研究夥伴提出了一個通用框架——變分溫度可微模型(variational temperature-differentiable, VaTD),適用於任何易解顯性的密度生成模型(tractable density generative model),例如自回歸模型(auto regressive models)及歸一化流模型(normalizing flows)。VaTD能夠學習連續溫度範圍內的玻爾兹曼分布,熱力學量對溫度的一階及二階導數可以方便地通過自動微分獲得, 效果相當於近似得到了一個解析的配分函數。在最優性必要條件下,該模型可以嚴格保證無偏的玻爾兹曼分布。更重要的是,連續溫度區間的積分有助於跨越勢壘,減小模擬中的偏差。