新聞及香港科大故事

2026

新聞

科大與英特爾共建聯合實驗室聚焦高能效智能運算

香港科技大學(科大)與英特爾宣布成立「香港科技大學-英特爾聯合實驗室」(聯合實驗室)。此核心項目是一項為期三年的研究計劃,重點探索高能效近記憶體運算架構,以應對人工智能應用在效能與能源效率方面的挑戰。通過軟硬件協同設計創新,雙方旨在為智能設備與可持續人工智能系統的未來發展提供技術基礎。在科大首席副校長郭毅可教授、英特爾中國區董事長王稚聰先生及英特爾公司大學合作資深總監Gabriela Cruz THOMPSON女士的見證下,協議由科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授與英特爾中國研究院院長宋繼強先生簽署,標誌着聯合實驗室的正式成立。鄭光廷教授表示:「聯合實驗室的成立,是呼應科大《策略發展計劃2031》中將『人工智能、未來運算與電子學』列為核心研究方向的重要實踐,體現了科大推動研究成果落地應用的持續努力。微電子作為科大重點科研領域之一,將通過融合我們在軟硬件協同設計與高能效近記憶體運算方面的研究優勢,共同探索高能效運算的新路徑。」王稚聰先生表示:「英特爾長期致力於建設開放的生態,持續推動與學術界的合作,加速實驗室成果產業化應用落地。 香港科技大學在計算機科學與工程等領域積澱深厚,並在未來技術探索方面具有重要影響力。 我們期待與香港科技大學的學者們緊密協作,共同探索更高效、可持續的運算範式,踐行綠色技術創新與可持續發展。」聯合實驗室將由科大電子及計算機工程學系講座教授兼方氏工程學講座教授謝源牽頭,聚焦於智能設備在運算、記憶體、I/O頻寬及能效等方面的技術挑戰開展研究。

新聞

科大研究發現以污水系統處理濕廚餘成本效益更高

香港科技大學(科大)研究團隊透過分析香港、北京、紐約等全球29個大城市的廚餘數據,建立了一套創新的城市廚餘管理框架。研究指出,在廚餘含水量較高的「濕廚餘城市」如香港,將廚餘攪碎並導入污水系統進行處理,比單靠依靠堆填更具效益,此舉更可令整體溫室氣體排放量降低約 47%,同時減少約 11%的廢物處理成本。該研究為全球城市的廚餘管理提供全新的量化依據。研究由科大土木及環境工程學系講座教授陳光浩教授領導,團隊成員包括博士後研究員郭洪驍博士及博士生鄒旭等,並與華中科技大學研究團隊合作。研究成果以〈Redefining separate or integrated food waste and wastewater streams for 29 large cities〉為題,在國際學術期刊《Nature Cities》上發表。隨着全球都市人口上升,廚餘量亦不斷增加。目前,大部分城市仍採用堆填或焚化的方式處理廚餘,然而高含水量的廚餘顯著增加運輸成本及能源消耗。例如在美國,堆填區中的廚餘產生的甲烷佔整體堆填區排放量的58%,已成為主要的溫室氣體污染來源之一。研究團隊通過收集全球29個大城市的廚餘組成、污水量、能源消耗與處理成本等數據進行科學分析,發現影響廚餘處理效益的關鍵因素並非廚餘重量及種類,而是其含水量(moisture load)。含水量愈高,固體廢物處理系統的負荷愈大,相應的處理成本和排放量也會隨之增加。

新聞

科大開發跨腦區神經活動計算模型 重建受損神經通道 為患者燃點希望

香港科技大學(科大)工學院學者於計算神經工程領域取得重大突破,團隊開發了一個基於強化學習的神經脈衝生成模型,能夠準確預測神經訊號,從而形成一條「人工資訊通道」,有效繞過大腦受損區域,重建因疾病或損傷而中斷的神經功能性連接。這項開創性研究有望為因中風、脊髓損傷等導致功能障礙的患者,提供革命性的神經復康新思路。研究結果已於國際頂尖期刊《自然計算科學》上發表,論文題為「一種利用行為強化重建神經功能連接的生成式脈衝預測模型」。大腦不同區域之間通過神經元釋放的電脈衝,即「神經脈衝」,進行資訊編碼與傳遞。當神經系統疾病或損傷破壞這些傳輸通道時,便會導致運動、認知等方面的嚴重功能障礙。神經假體是透過構建一條人工資訊通道,將神經訊號從上游腦區傳遞至下游腦區,繞過受損部位,以恢復喪失的運動和認知功能。然而,其核心挑戰在於如何僅根據上游訊號,實時預測下游神經活動模式,從而最有效恢復行為功能。為此,由科大電子及計算機工程學系副教授王怡雯教授帶領的團隊提出了基於強化學習的跨腦區神經脈衝預測模型。傳統方法根據下游神經元紀錄來評估神經通道的功能完整性,但這在通道受損的患者中並不適用。相反,團隊開發的模型以「行為是否成功」作為反饋訊號來引導訓練,並將上游神經元的活躍脈衝實時轉換為下游神經元的預測訊號,從而在原本聯繫中斷的腦區之間重新建立通訊。王教授表示:「新模型的核心理念,是讓其如大腦般一樣通過『試錯』來學習跨區域間的映射關係。這使我們能為神經通道受損的患者構建一條『資訊小徑』,從而有效重建腦區之間的功能性連接。」團隊透過科大計算認知工程實驗室進行大鼠運動控制通道測試來收集數據,並驗證了模型的有效性。結果顯示,新模型生成的「人工脈衝訊號」成功經由解碼器驅動小鼠做出目標行為,其成功率顯著優於傳統方法。此外,生成訊號的編碼特性和健康大腦中觀察到的自然神經調製特性亦高度相似。另外,新方法具有強大的適應能力,能在不同解碼器設置下保持高性能,只需極少校準,便可迅速適應新試驗對象,大大增強模型的臨床轉化潛力。

新聞

科大諾貝爾專題講座@高研院 匯聚科學界翹楚 共探物理新知奧秘

香港科技大學(科大)賽馬會高等研究院將於2026年2月6日 (星期五)舉辦諾貝爾專題講座@高研院。是次論壇邀得三位諾貝爾物理學獎得主,以及科大榮休校長、超導體物理學家朱經武教授齊聚一堂,與科大師生、校友、研究人員及廣大公眾共同探討物理學的前沿發展和未來方向。活動旨在連繫全球頂尖學者,推動科大成為孕育知識和培育人才的重要基地。作為科大創校35周年和賽馬會高等研究院成立20周年誌慶活動之一,是次學術盛會以「Horizons Unbound: Exploring the Ultimate Frontiers of Science」為主題,匯聚全球最具影響力的物理學家,透過啟迪演講和對談,傳釋科學改變世界的力量。四位主講嘉賓(按英文姓氏順序排列)包括:朱經武教授科大榮休校長及教授科大賽馬會高等研究院創院院長美國休士頓大學天普科學講座教授朱教授致力於高溫超導研究尋求新突破。朱棣文教授1997年諾貝爾物理學獎得主史丹福大學小威廉‧凱南物理學教授及分子和細胞生理學教授朱教授的傑出學術成就之一,是開創了以雷射冷卻與捕獲原子的方法。梶田隆章教授2015年諾貝爾物理學獎得主日本東京大學宇宙線研究所特聘大學教授梶田教授成功觀測到微中子震盪的證據,其學術成就被公認為粒子物理學上的重大開創性突破。布萊恩·保羅·施密特教授

新聞

科大研發創新高效、低成本污水處理技術

香港科技大學(科大)研究團隊研發出一項突破性的污水處理技術。該技術結合了基於生物沉積形成的生物膜濾網與超音波空蝕清洗技術,能在厭氧條件下於3.8秒內完成濾網清洗,其處理污水量較現行傳統生物膜反應器(MBR)高出10至20倍。新技術不僅在極低能源消耗下維持高效運作,經處理後的水質亦高於國際及本地標準,每立方米污水的處理成本亦更低至傳統MBR的50%。這項創新技術為處理生活和工業污水帶來可持續性的嶄新方案。研究團隊由科大土木及環境工程學系講座教授陳光浩教授領導,團隊成員包括土木及環境工程學系博士後研究員郭洪驍博士及博士生羅宇等人,研究以「瞬態空化實現濾網式生物反應器中濾餅層的超快速去除,從而高效完成污水處理過程中的泥-液分離」為題於《自然 – 水》期刊發表。MBR為現時全球最普遍應用的二級污水處理技術之一,利用微生物經好氧或厭氧方式,分解污水中的有機物。以香港渠務署所制訂的標準為例,經二級處理污水的總懸浮固體(TSS)須符合每升30毫克或以下的排放標準。雖然MBR技術在分離水與懸浮生物方面表現出色,但膜污染(fouling)問題嚴重,需要定期清洗和更換,導致營運成本相對高昂。科大團隊設計的生物膜網狀濾網(Mesh bioreactors, MeBRs),採用10至200微米的網狀結構,利用微生物自然沉積形成的薄膜進行固液分離,並使用壓電式超聲波換能器(piezoelectric ultrasound transducers),透過超聲波產生氣泡並瞬間破裂所造成的空蝕現象(cavitation),迅速剝離網面上的污染物(biocake)。在好氧情況下能在10秒內完成清理程序,至於在處理家用污水的厭氧情況下,清洗時間更縮短至 3.8 秒。

新聞

科大與清華大學攜手推出計算機科學「3+1+X」本碩聯培項目

香港科技大學(科大)計算機科學及工程學系與清華大學計算機科學與技術系(計算機系)將於2026/2027學年開展「3+1+X」本碩聯培項目,為兩校計算機科學系的優秀本科生提供無縫銜接的升學蹊徑。參與學生將於清華大學或科大修讀第四年課程,畢業後更有機會直接升讀該校的碩士甚或博士學位課程,進一步提升學術及專業水平。合作協議由科大計算機科學及工程學系主任及講座教授周曉方教授與清華大學計算機系主任尹霞教授代表簽署,並由科大首席副校長郭毅可教授及清華大學校務委員會副主任楊斌教授在場見證簽署儀式。郭毅可教授感謝清華大學長期以來的支持,並表示:「此次協議簽署是科大首次與內地頂尖高校在本科與研究生階段建立貫通式培養機制,為兩校在計算機與資訊科技領域開啟深度合作的重要里程碑,不僅反映雙方對高層次人才培養使命的共同擔當,也標誌着在創新教育模式上邁出堅實一步。 兩所大學擁有世界一流的計算機科學、人工智能和數據科學學科,兩強攜手,資源匯聚,將為學生提供更寬廣的知識視野和科研環境,培養更多能夠肩負國家與時代重任的卓越青年,為中國乃至全球科技發展貢獻力量。」楊斌教授表示:「自簽署戰略合作備忘錄以來,兩校一直在多個領域積極加強合作,並取得了豐碩成果。此次雙方簽署合作協議,進一步聚焦於人才培養,對兩校計算機學科發展具有重要意義。在當前計算機學科發展機遇與挑戰並存的時代背景下,通過本碩聯合培養,實施貫通式合作模式,將能有效整合兩校的資源優勢,為學生打造優質的多元化、國際化的優質教育環境。這不僅有助學生深度參與前沿科研實踐專案,培育創新思維,擴濶國際視野,也將為建設教育強國和人才強國貢獻力量。」

新聞

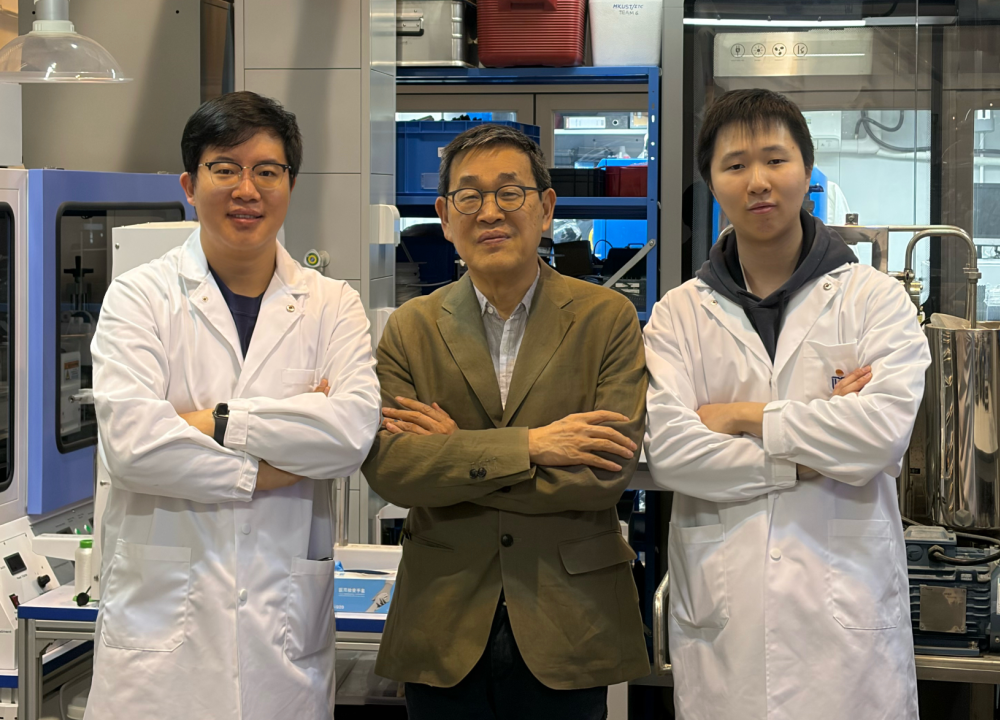

科大AI突破:全球首個實現四小時強對流天氣預警模型

在應對極端天氣、提升氣候韌性的關鍵領域,香港科技大學(科大)取得了一項突破性進展。科大研究團隊成功研發出一種人工智能模型,能夠提前長達四小時預警危險的強對流風暴,包括多次襲港的「黑色暴雨」及雷暴及突發性強降雨等。這項全球首創的技術由科大與國家級氣象機構合作開發。與現有系統相比,該模型利用衛星數據及先進的深度擴散技術,能在48平方公里的空間尺度上將預報準確率提升超過15%,這不僅顯著增強了國家氣象預報系統的整體精準度,也為亞洲乃至全球防災能力較弱的地區帶來了更有效的早期預警,以應對氣候突變的風險。這項研究與「沿海城市氣候韌性國家重點實驗室」(SKL-CRCC)的核心目標高度契合。該實驗室於去年獲中國科學技術部批准成立,現由實驗室主任吳宏偉教授領導。他同時擔任科大副校長(大學拓展)、及中電控股可持續發展學教授。研究團由科大沿海城市氣候韌性全國重點實驗室之氣候變化與極端天氣方向科研主管、土木及環境工程學系講座教授兼「傑出創科學人」蘇慧教授,聯同博士後研究員代快博士,並與哈爾濱工業大學(深圳)計算機科學與技術學院、中國氣象局熱帶海洋氣象研究所及國家衛星氣象中心的學者組成。研究成果已發表於《美國國家科學院院刊》,論文題為〈利用衛星數據驅動的深度擴散模型實現四小時對流預報〉。近年極端天氣的情況愈趨頻繁,香港去年夏季曾在八日內四度發出黑色暴雨警告;印尼峇里島、泰國南部等地亦遭受暴雨洪澇重創,造成重大人命傷亡和經濟損失。現行天氣預報主要依靠數值模式模擬大氣狀態,運算成本高昂且易受大氣混沌性及觀測資料不足的影響,對於快速發展且尺度細小的對流系統(如雷暴及暴雨),準確預報時間通常僅能提前20分鐘至兩小時。如此短暫的預警時間,令政府部門、應急部門和公眾在災害來臨前幾乎來不及部署、疏散或採取有效防災措施。

新聞

科大與三所浙江大學醫學院附屬醫院簽訂戰略合作備忘錄 攜手推動醫學教育及研究創新

香港科技大學(科大)與浙江大學醫學院附屬第一醫院、附屬第二醫院及附屬邵逸夫醫院早前簽訂戰略合作備忘錄,就科研合作、人才培養、醫學教育、國際交流等方面開展緊密合作,共同培育具備國際視野及前沿創新能力的臨床科學家和醫學人才,加速高水平的臨床科研成果應用及轉化,促進兩地醫療健康事業實現高質量的可持續發展。科大和浙江大學的合作源遠流長,雙方在學術交流和科研協作上成果豐碩。為配合科大建設香港第三所醫學院的發展藍圖,大學近年積極加強與浙江大學在醫學領域的聯繫,並於去年與浙江大學醫學院達成戰略合作關係,共同推進醫學教育、科研突破及臨床實踐的深度融合。為進一步落實相關合作,科大校長葉玉如教授及首席副校長郭毅可教授早前率團到訪杭州,與浙江大學校長馬琰銘教授會面交流,進一步探討兩校在醫學健康及人工智能等領域的深度合作、共建聯合研究平台、攜手培育面向未來的頂尖創新人才,為科大的醫學發展注入強大動力。訪問期間,科大代表亦考察了浙江大學醫學院三所附屬醫院,並與醫院管理層會面,商討發展願景,了解當地教研醫院最新發展,以及簽署合作備忘錄。科大代表團先後與浙江大學醫學院附屬第一醫院院長梁廷波教授及黨委書記顧國煜教授、附屬第二醫院院長王建安教授、附屬邵逸夫醫院院長蔡秀軍教授及黨委書記徐國斌教授等進行深入交流。透過發揮科大在人工智能、數據科學、工程學和基礎科學領域的雄厚科研實力,以及三所附屬醫院的世界領先醫學技術和豐富臨床經驗,雙方未來將就以下範疇開展合作: