新闻及香港科大故事

2026

香港科大故事

科大与易娱网络携手共推文化科技创新 深化产学研融合

香港科技大学(科大)与易娱网络于2月5日举行捐赠协议签署仪式,标志双方在科研与人才培养方面正式展开一项长期合作。科大副校长(大学拓展)吴宏伟教授、数学系系主任及讲座教授徐昆教授、数学系兼工业工程及决策分析学系教授陈卡你教授出席签署仪式。学生代表及易娱网络负责人亦一同出席。仪式上,易娱网络宣布将分三年向科大捐赠港币600万元,以支持大学在区块链及人工智能领域的科研计划、人才培训与创新项目。此举不仅展现了易娱网络的企业社会责任,亦是对科大卓越科研与教育的高度认可。易娱网络发言人强调公司在文化与科技融合领域的积极参与,并赞扬科大作为亚洲顶尖研究型学府,一直推动前沿的跨学科教育,追求科研突破,培育具国际视野的优秀人才。双方发展理念的高度契合,为展开深度合作奠下了重要基石。作为中国互联网百强企业,易娱网络拥有丰富的文化科技经验,在全球游戏研发与营运深耕多年,业务覆盖200余个国家和地区。公司秉持「大道至简,美美与共」的核心理念,打造了多元化的高质量内容,并在文化科技产业积累了丰富的行业见解与全球资源。科大顶尖的科研实力将为文化科技融合提供坚实的学术支撑,而易娱网络的产业知识与全球资源则为科研成果转化提供了广阔的平台。未来,双方将共建合作机制,探索区块链、人工智能的应用,围绕文化科技创新,加强文化传播与推广。同时,科大与易娱网络将共同培养懂文化、懂科技、懂产业的复合型人才,推动实验室的研究成果转化为服务全球用户的优质产品。合作期间,双方将秉持「共建、共享、共赢」的原则,致力促进科研突破与支持产业升级。科大衷心感谢易娱网络的慷慨支持与长远目光,双方期待能携手并进,共同谱写产学研协同发展的新篇章,为文化科技行业的高质量发展注入新动力。

新闻

科大诺贝尔专题讲座@高研院 汇聚国际顶尖科学家 共拓科学知识前沿

香港科技大学(科大)赛马会高等研究院(高研院)成功举办诺贝尔专题讲座@高研院,吸引逾450名师生及公众参与,与全球顶尖科学家交流。此学术盛会为科大庆祝创校35周年及赛马会高等研究院成立20周年的重点活动之一,以「Horizons Unbound: Exploring the Ultimate Frontiers of Science」为主题,邀请多位蜚声国际的顶尖科学家分享他们在前沿科研领域的真知灼见。与会讲者透过具启发性的讨论深入探讨科学在塑造人类未来中所展现的深远影响和变革力量。专题讲座亦为多位国际殿堂级科学家与科大师生、校友、研究人员及公众提供互动交流平台,共同探索科学的最前沿发展,进一步强化科大作为知识交流枢纽及科研人才培育基地的角色。四位主讲嘉宾包括﹕朱经武教授科大荣休校长及教授科大赛马会高等研究院创院院长美国休士顿大学天普科学讲座教授 朱棣文教授1997年诺贝尔物理学奖得主史丹福大学小威廉‧凯南物理学教授、分子和细胞生理学教授、及能源科学及工程学教授 梶田隆章教授2015年诺贝尔物理学奖得主日本东京大学宇宙线研究所特聘大学教授布莱恩·保罗·施密特教授

新闻

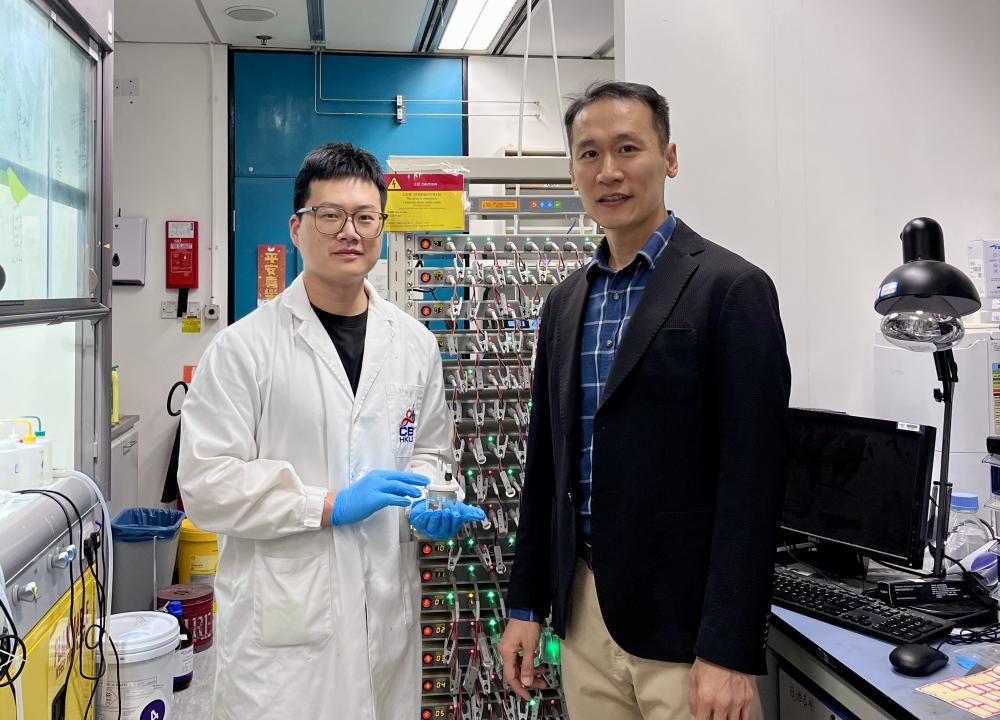

科大创新钙离子电池技术 大幅提升储能效率和可持续性

香港科技大学(科大)研究团队在钙离子电池技术领域取得重要突破,该技术有望改变日常生活中的能源储存方案。通过采用准固态电解质技术,这种创新的钙离子电池有望提升储能效率和可持续性,其应用范围涵盖可再生能源系统及电动汽车等多个领域。该项研究已于国际权威跨学科期刊《先进科学》上发表,标题为「基于氧化还原活性共价有机框架电解质的高性能准固态钙离子电池」。全球对可持续储能解决方案的需求极为殷切。随着全球绿色能源转型步伐加快,社会对高效且稳定的电池系统需求日益增加。目前广泛应用的锂离子电池正面对资源稀缺和能量密度接近极限等挑战,促使探索钙离子电池等替代技术,为实现可持续未来铺路。钙离子电池因其电化学窗口与锂离子电池相近,且钙元素地球储量丰富,展现出巨大的发展潜力。然而,该技术在实现高效阳离子传输和保持稳定循环性能方面仍面对不少挑战。这些技术瓶颈令钙离子电池在与商用锂离子电池的竞争中仍显不足。为克服这些挑战,由科大化学及生物工程学系副教授金允燮教授带领的研究团队,成功开发出基于氧化还原活性共价有机框架材料的准固态电解质。这些富含羰基的准固态电解质在室温下表现出卓越的离子电导率(0.46 mS cm-1)和钙离子传输能力(>0.53)。结合实验和模拟研究,团队发现钙离子能在共价有机框架有序孔道内沿规整排列的羰基位点快速传输。基于这一创新发现,团队成功制备出钙离子全电池。该电池在0.15 A g-1电流密度下表现出155.9 mAh g-1的可逆比容量,并在1 A g-1电流密度下循环1,000次后,容量保持率仍超过74.6%,充分印证了氧化还原共价有机框架材料在推进钙离子电池技术发展方面的重大潜力。金教授表示:「我们的研究凸显了钙离子电池作为锂离子技术可持续替代方案的变革性潜力。通过利用氧化还原共价有机框架材料的独特性质,我们朝着实现能够满足绿色未来需求的高性能储能解决方案迈出了关键一步。」

新闻

科大举办《窗外是蓝星》电影放映会特别场暨专家分享会

香港科技大学(科大)於2月6日(星期五)假大学曾肇添展览厅举办《窗外是蓝星》电影放映会,吸引近200位科大师生、校友及社会各界共同探讨香港在太空科学、先进科技及新兴太空经济中的角色与机遇,同时了解中国载人航天任务的发展历程,沉浸式体验太空生活的真实面貌。《窗外是蓝星》是中国首部由太空实景拍摄的纪录片,由神舟十三号航天员翟志刚、王亚平及叶光富在中国空间站亲手作全国产8K超高清摄影机拍摄而成。影片记录了神舟十三号任务为期六个月的太空生活实况,带领观众进入真实的外太空世界,深入感受航天员执行任务期间的心路历程。香港立法会议员(科技创新界)邱达根先生担任主礼嘉宾并致辞,京港人才交流中心副总经理杜鹤亭先生及科大校董会成员蔡洁如女士亦出席活动。在电影放映前,香港太空机器人与能源中心主任、科大空间可持续发展人工智能与机器人研究中心主任、太空科学与技术研究院联席院长兼机械及航空航天工程学系教授高扬教授,以及科大土木及环境工程学系讲座教授、太空科学与技术研究院联席院长兼「杰出创科学人」苏慧教授联袂主持专家分享环节。高扬教授介绍了,获香港特区政府支持、由科大主导在InnoHK科研平台上成立的「香港太空机器人与能源中心」,如何牵头组织国际科研团队,参与国家「嫦娥八号」月球探测任务中的月面机器人合作项目——「香港操作机器人」。至于苏慧教授则首次披露高精度温室气体点源探测仪项目的技术细节。此突破性项目计划于2026年5月随天舟十号货运飞船,在中国空间站部署高精度载荷,用于监测温室气体排放数据。

香港科大故事

科大与世界经济论坛:共启全球青年领袖对话 探索人工智能新前沿

香港科技大学与世界经济论坛再度携手,于2025年12月1日至5日合办知名的2025年全球青年领袖领导力发展课程。本届课程以「AI未来已至:反思与前行」为主题,汇聚了来自24个国家及地区共35位具影响力的青年领袖,深入探讨人工智能对社会和经济的深远影响。此次盛事亦是科大35周年志庆的重点活动之一,彰显大学致力以创新引领全球的坚定承诺。科大已连续第三年担任世界经济论坛在大中华区的专属学术合作伙伴,进一步巩固其作为科技、可持续发展及领导力对话平台的领先地位。通过精心策划的专题研讨、炉边对话及体验式工作坊,与会者共同探讨了人工智能在医疗、金融、气候行动及创意产业等领域的革新潜力。科大首席副校长郭毅可教授在开幕致辞中指出人工智能时代的挑战与机遇并存:「我们正站在科技飞速演进的关键时刻,人工智能已从概念走向现实。本课程旨在引导大家以批判思维、负责任且具战略性的眼光,深度参与人工智能的发展。」

科大首席副校长郭毅可教授在开幕午宴上致欢迎辞。

新闻

科大与英特尔共建联合实验室聚焦高能效智能运算

香港科技大学(科大)与英特尔宣布成立「香港科技大学-英特尔联合实验室」(联合实验室)。此核心项目是一项为期三年的研究计划,重点探索高能效近记忆体运算架构,以应对人工智能应用在效能与能源效率方面的挑战。通过软硬件协同设计创新,双方旨在为智能设备与可持续人工智能系统的未来发展提供技术基础。在科大首席副校长郭毅可教授、英特尔中国区董事长王稚聪先生及英特尔公司大学合作资深总监Gabriela Cruz THOMPSON女士的见证下,协议由科大副校长(研究及发展)郑光廷教授与英特尔中国研究院院长宋继强先生签署,标志着联合实验室的正式成立。郑光廷教授表示:「联合实验室的成立,是呼应科大《策略发展计划2031》中将『人工智能、未来运算与电子学』列为核心研究方向的重要实践,体现了科大推动研究成果落地应用的持续努力。微电子作为科大重点科研领域之一,将通过融合我们在软硬件协同设计与高能效近记忆体运算方面的研究优势,共同探索高能效运算的新路径。」王稚聪先生表示:「英特尔长期致力于建设开放的生态,持续推动与学术界的合作,加速实验室成果产业化应用落地。香港科技大学在计算机科学与工程等领域积淀深厚,并在未来技术探索方面具有重要影响力。我们期待与香港科技大学的学者们紧密协作,共同探索更高效、可持续的运算范式,践行绿色技术创新与可持续发展。」联合实验室将由科大电子及计算机工程学系讲座教授兼方氏工程学讲座教授谢源牵头,聚焦於智能设备在运算、记忆体、I/O频宽及能效等方面的技术挑战开展研究。

新闻

科大开发跨脑区神经活动计算模型 重建受损神经通道 为患者燃点希望

香港科技大学(科大)工学院学者于计算神经工程领域取得重大突破,团队开发了一个基于强化学习的神经脉冲生成模型,能够准确预测神经讯号,从而形成一条「人工信息通道」,有效绕过大脑受损区域,重建因疾病或损伤而中断的神经功能性连接。这项开创性研究有望为因中风、脊髓损伤等导致功能障碍的患者,提供革命性的神经复康新思路。 研究结果已于国际顶尖期刊《自然计算科学》上发表,论文题为「一种利用行为强化重建神经功能连接的生成式脉冲预测模型」。大脑不同区域之间通过神经元释放的电脉冲,即神经脉冲,进行信息编码与传递。当神经系统疾病或损伤破坏这些传输通道时,便会导致运动、认知等方面的严重功能障碍。神经假体是通过构建一条人工信息通道,将神经信号从上游脑区传递至下游脑区,绕过受损部位,以恢复丧失的运动和认知功能。然而,其核心挑战在于如何仅根据上游讯号,实时预测下游神经活动模式,从而最有效恢复行为功能。为此,由科大电子及计算机工程学系副教授王怡雯教授带领的团队提出了基于强化学习的跨脑区神经脉冲预测模型。传统方法根据下游神经元纪录来评估神经通道的功能完整性,但这在通道受损的患者中并不适用。相反,团队开发的模型以「行为是否成功」作为反馈讯号来引导训练,并将上游神经元的活跃脉冲实时转换为下游神经元的预测讯号,从而在原本联系中断的脑区之间重新建立通讯。王教授表示:「新模型的核心理念,是让其如大脑般一样通过『试错』来学习跨区域间的映射关系。这使我们能为神经通道受损的患者构建一条『信息小径』,从而有效重建脑区之间的功能性连接。」团队通过科大计算认知工程实验室进行大鼠运动控制通道测试来收集数据,并验证了模型的有效性。结果显示,新模型生成的「人工脉冲讯号」成功经由解码器驱动小鼠做出目标行为,其成功率显著优于传统方法。此外,生成信号的编码特性和健康大脑中观察到的自然神经调制特性亦高度相似。另外,新方法具有强大的适应能力,能在不同解码器设置下保持高性能,只需极少校准,便可迅速适应新试验对象,大大增强模型的临床转化潜力。

新闻

科大诺贝尔专题讲座@高研院 汇聚科学界翘楚 共探物理新知奥秘

香港科技大学(科大)赛马会高等研究院将于2026年2月6日 (星期五)举办诺贝尔专题讲座@高研院。是次论坛邀的三位诺贝尔物理学奖得主,以及科大荣休校长、超导体物理学家朱经武教授齐聚一堂,与科大师生、校友、研究人员及广大公众共同探讨物理学的前沿发展和未来方向。活动旨在连系全球顶尖学者,推动科大成为孕育知识和培育人才的重要基地。作为科大创校35周年和赛马会高等研究院成立20周年志庆活动之一,是次学术盛会以「Horizons Unbound:Exploring the Ultimate Frontiers of Science」为主题,汇聚全球最具影响力的物理学家,通过启迪演讲和对谈,传释科学改变世界的力量。四位主讲嘉宾(按英文姓氏顺序排列)包括:朱经武教授 科大荣休校长及教授科大赛马会高等研究院创院院长 美国休士顿大学天普科学讲座教授朱教授致力于高温超导研究寻求新突破。朱棣文教授 1997年诺贝尔物理学奖得主斯坦福大学小威廉‧凯南物理学教授及分子和细胞生理学教授朱教授的杰出学术成就之一,是开创了以雷射冷却与捕获原子的方法。梶田隆章教授2015年诺贝尔物理学奖得主日本东京大学宇宙线研究所特聘大学教授梶田教授成功观测到微中子震荡的证据,其学术成就被公认为粒子物理学上的重大开创性突破。布莱恩·保罗·施密特教授