香港科技大學(科大)工學院的研究團隊在腦成像領域取得重大突破,成功開發出一項全球首創技術,能夠以近乎無創方式,對清醒狀態下的實驗小鼠大腦進行高分辨率圖像掃描。這項創新技術毋須對實驗動物實施麻醉,使科學家能直接觀察大腦在自然運作狀態下的組織活動,未來將有助深入探索人類腦部在健康和疾病狀態下的運作,為神經科學研究開闢全新路徑。

人類大腦構造極其複雜,科學家一直試圖利用腦成像技術探索其運作機制。然而,現有成像技術如磁力共振成像、腦電圖、電腦斷層掃描和正電子發射斷層掃描等,均難以解析大腦微細結構及工作機制。由於小鼠在基因和生理結構上與人類高度相似,常被用作實驗模型,用於研究阿茲海默症、亨廷頓舞蹈症、腦癇症等神經系統疾病的治療方法,以及多種人類癌症療法和疫苗效用等。然而,在麻醉狀況下,小鼠的血液循環、膠質細胞形態及神經元活動會發生顯著改變,實驗效果遠不如清醒狀況理想。此外,小鼠在自然活動時亦會導致掃描圖像模糊,令觀察大腦細微部位的活動變得十分困難。

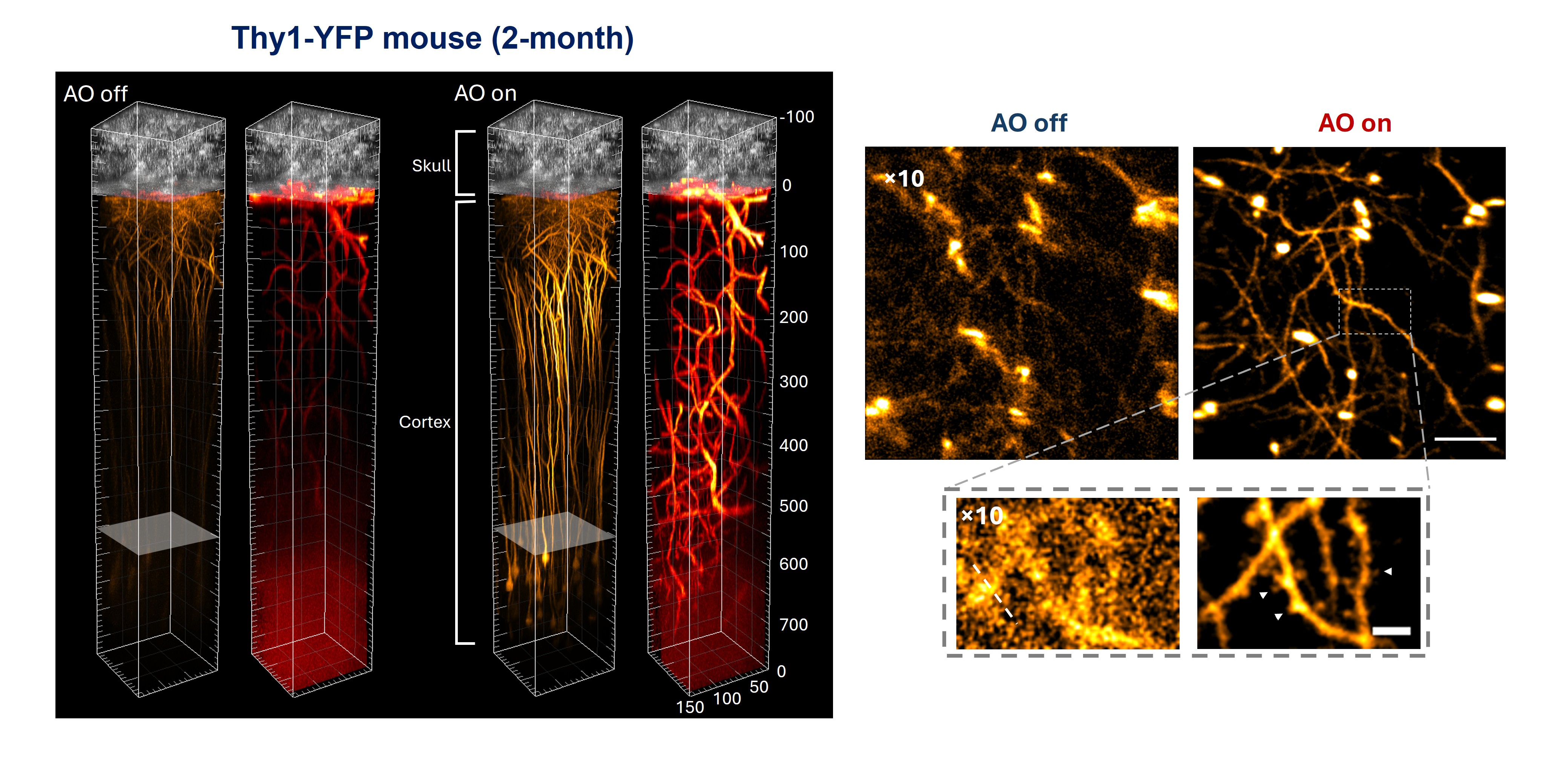

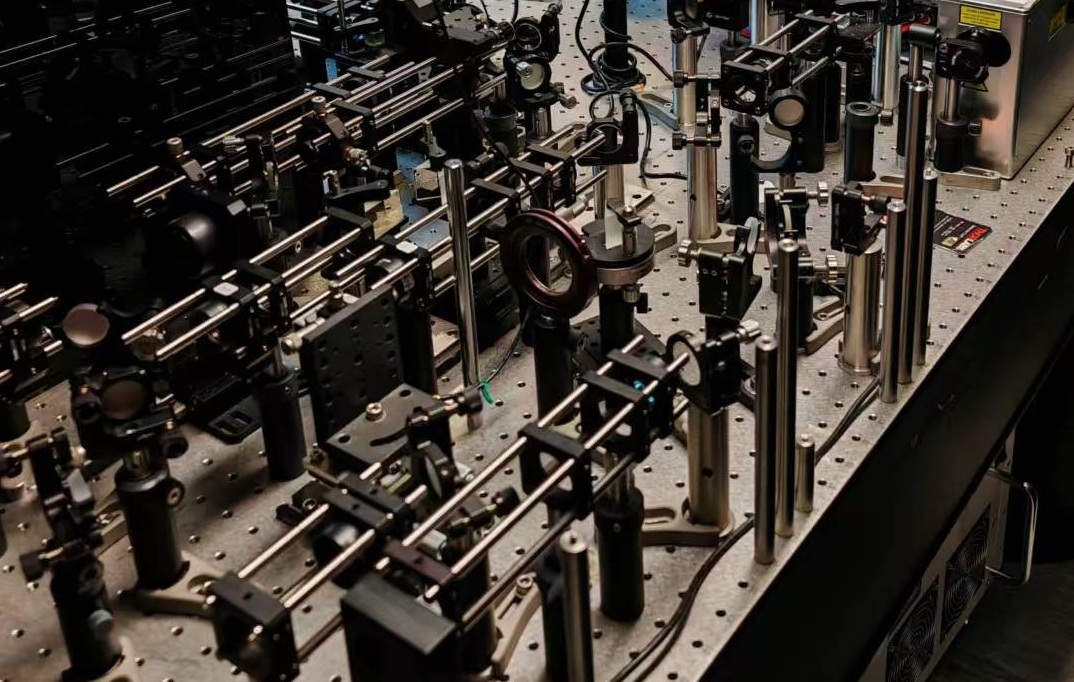

由科大工學院電子及計算機工程學系教授瞿佳男教授帶領團隊開發的新技術「數字復用焦點感測與整形」(Multiplexing Digital Focus Sensing and Shaping,簡稱MD-FSS),建基於團隊2022年在《自然 – 生物技術》期刊發表的「類比鎖相相位檢測焦點感測與整形」(Analog Lock-in Phase Detection Focus Sensing and Shaping,簡稱ALPHA-FSS)技術進一步開發而成。ALPHA-FSS利用三光子顯微鏡,具備高精度和高校正階數的優勢,能以亞細胞級解析度觀測腦部深層組織。然而,ALPHA-FSS的焦點測量速度仍不足以清晰捕捉清醒小鼠大腦組織的活動狀況。此外,小鼠顱骨的厚度和密度亦會顯著吸收和散射進入大腦的光線,令雙光子顯微鏡難以穿透顱骨。即使是大腦表層區域,圖像質素也會因此下降,導致成像效果不佳。

圖像更清晰 測量速度快十倍

為應對這些挑戰,團隊開發的MD-FSS技術顯注提升了點擴散函數(即物體面點光源在光學系統成像下的三維光場分布)的測量速度,能引導多束空間分離的弱雷射光與強雷射光在大腦中同步運作,產生非線性干涉效應。每束雷射光均以特定頻率編碼,並載有獨特的空間訊息。團隊採用先進的「數位相位解調」技術,能夠從高雜訊背景中精確提取微弱訊號,實現並行解碼。這種方法能將測量時間縮短至0.1秒以內,速度較原有技術提升十倍以上,並可實時追蹤大腦動態,提供更清晰、更精確的圖像。

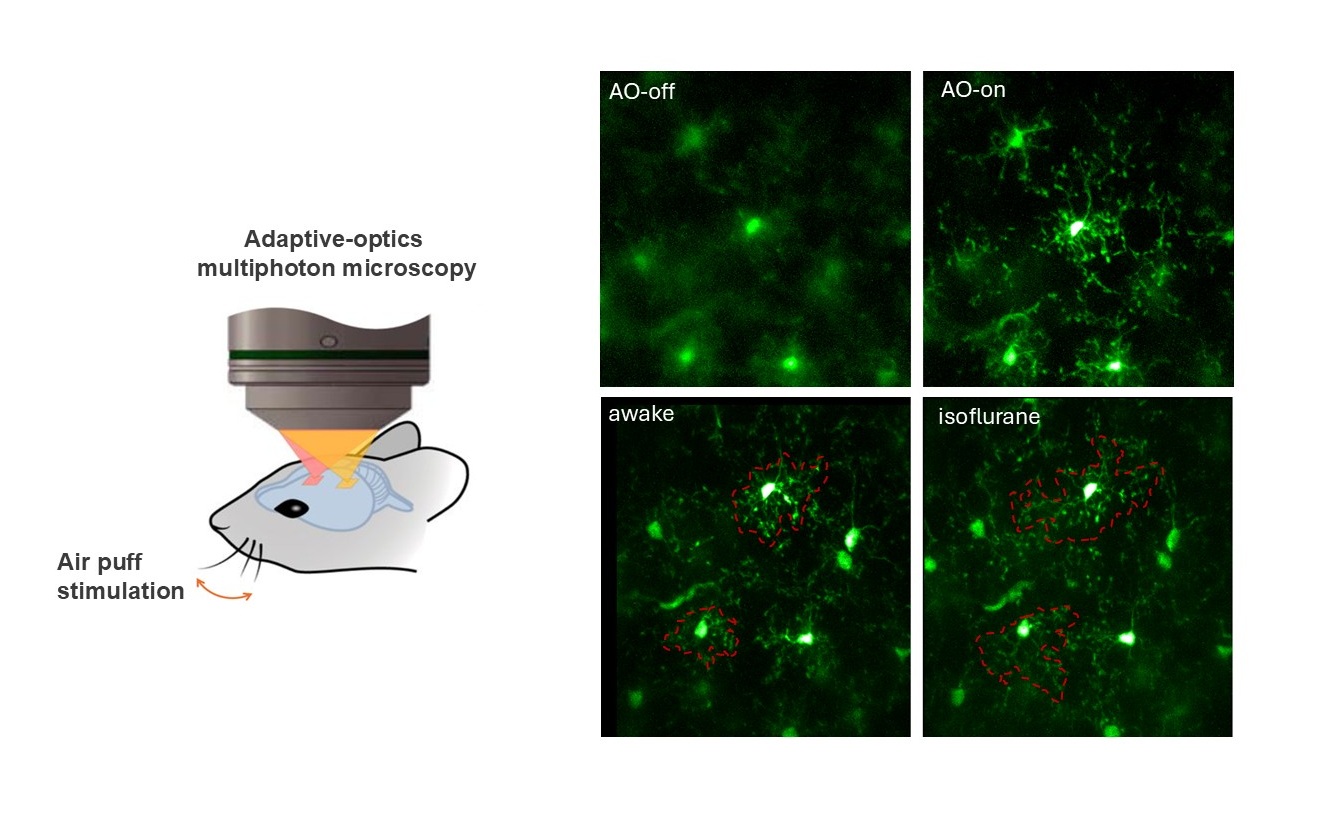

多光子顯微鏡的分辨率較現有腦電圖、電腦斷層掃描等成像方法高出數百至數千倍,能夠清晰觀測單個神經元、免疫細胞乃至最微細的毛細血管結構及其功能。為此,團隊將MD-FSS技術與多光子顯微鏡相結合,構建出「自適應光學多光子顯微技術」,實現了對大腦活動的多功能動態觀測。該技術可追蹤小鼠大腦免疫細胞的功能變化、測量毛細血管中的血液流動速度、觀察神經細胞在思維和感知處理過程中的活動狀態,並監測腦細胞與血管之間的相互作用。

瞿教授表示:「這種對清醒實驗動物的高分辨率、近乎無創的實時觀測,在過去因技術限制一直未能實現。新技術具備快速校正像差的能力,不僅可實現高品質成像,亦不會對實驗小鼠的腦組織造成損傷。在不受麻醉藥物干擾的情況下,我們能夠以亞細胞級分辨率捕捉實驗小鼠大腦中神經元、膠質細胞和血管的動態變化,這將有助科學界深入探索人類腦部在健康和疾病狀態下的各種運作,為神經科學研究開闢全新視野。」

靈活擴展配合未來研究

團隊在設計MD-FSS時,更特意預留擴展空間,以滿足未來發展的需要。系統目前採用了八束弱雷射光進行點擴散函數的測量,隨着光控技術的進一步升級,日後可增加至數十以至數百束,以完成更快速、範圍更廣的成像。

瞿教授續指:「團隊今次不僅改良了技術,更建立了一體化平台,實現多功能的小鼠大腦檢測。憑藉這項突破,神經科學家能運用前所未有的方式研究人類大腦的快速活動、複雜的網絡互動,以及疾病演化,為學習、記憶、精神健康和神經疾病等領域開啟知識大門。」

研究結果已於國際期刊《自然通訊》發表,論文題為「基於快速自適應光學在清醒活動小鼠中實現近非侵入性高解析度腦成像」,由瞿教授和電子及計算機工程學系博士畢業生秦仲亞博士共同擔任通訊作者,博士生佘鎮濤及傅奕銘為共同第一作者。

關於香港科技大學

香港科技大學(科大)(https://www.hkust.edu.hk/) 是國際知名的大學,致力推動創新教學、卓越研究及具影響力的知識轉移。科大著重為學生提供全面及跨學科的教學,於《泰晤士高等教育全球年輕大學排名榜2024》中排行第三,在《泰晤士高等教育大學影響力排名2025》中全球排第19、全港第一。另有 13 個科目躋身《2025 年 QS 世界大學學科排名》全球50強,其中「數據科學及人工智能」學科全球排名第17位,蟬聯本地大學之冠。此外,科大在全球大學就業能力排名中,一直位處全球首30名以內,反映畢業生極具競爭力。在研究及創業創新方面,逾八成的科大研究,於香港的大學教育資助委員會最新的「2020研究評審工作」被評為「國際卓越」或「世界領先」水平。直至2025年7月,科大成員共創立了逾1,900間至今活躍的初創公司,當中包括10間獨角獸企業和17間成功退場的公司(上市集資或被併購)。