新聞及香港科大故事

2026

新聞

科大工學院舉辦首屆「傑出工程校友獎」表揚傑出校友卓越成就

香港科技大學(科大)工學院舉辦首屆「傑出工程校友獎」,表揚三位傑出校友的卓越成就與貢獻,頒獎典禮於2026年1月10日舉行。此項全新設立的「傑出工程校友獎」是科大工學院旗艦項目之一,旨在嘉許在工程領域展現卓越專業成就及領導才能,積極貢獻社會服務,並對行業、社會及母校作出重大貢獻的校友。首屆獎項的三位得獎者經由學界及業界資深領袖組成的評選委員會嚴格評選產生。得獎校友名單(按英文姓氏順序排列)如下:廖家俊博士哲學博士(電機及電子工程學)幻音數碼控股有限公司創始人科大電子及計算機工程學系客座教授獲獎原因:專業成就及對世界的貢獻(讚辭全文)曾建中先生哲學碩士(土木工程學)及工學士(土木及結構工程學)Madhead行政總裁科大校董會成員科大評議會主席獲獎原因:對母校的盡心服務及貢獻(讚辭全文)汪滔先生哲學碩士(電子及計算機工程學)及工學士(電子工程學)DJI大疆集團創始人兼行政總裁獲獎原因:專業成就及對世界的影響(讚辭全文)

新聞

「諾貝爾英雄@科大」盛會 科學泰斗與師生共探前沿科技

香港科技大學(科大)今日隆重舉行「諾貝爾英雄@科大」學術盛會,邀得四位諾貝爾獎得主親臨科大,與逾400名師生及公眾人士近距離交流。是次盛會為科大創校35周年誌慶重點活動之一。活動充分彰顯科大致力連繫全球頂尖學者與本地社群,作為知識搖籃與人才培育基地的重要角色。四位分別榮獲諾貝爾生理學或醫學獎、經濟學獎、化學獎及物理學獎的學界泰斗,分享其科研歷程及在浩瀚的科學世界中探索的心得。在科大校董會成員兼管理學系客座教授羅寶文教授的主持下,一眾諾貝爾奬得主與參加者進行了互動問答環節,其間師生踴躍發問,氣氛熱烈,共同探討了多項影響世界未來發展的重要議題,四位諾貝爾奬得主包括:發現細胞周期的關鍵調控因子的蒂姆·亨特教授(2001年諾貝爾生理學或醫學獎得主)發現一氧化氮作為心血管系統中信號分子的路易斯·路伊格納洛教授(1998年諾貝爾生理學或醫學獎得主)提出確定衍生品價值新方法的羅伯特·默頓教授(1997年諾貝爾經濟學獎得主)在二維材料石墨烯領域進行開創性實驗的康斯坦丁·諾沃肖洛夫教授(2010年諾貝爾物理學獎得主)亨特教授講述其團隊發現細胞周期調節因子的歷程時提到,這一發現由最初被學界認為「在理論上不可能」。然而,經過多年努力不懈的研究和反覆驗證,最終成功證實了該因子的存在和作用。他主張科研人員應致力於探索具影響力的基礎科學問題,而不必拘泥於其即時的應用價值。

新聞

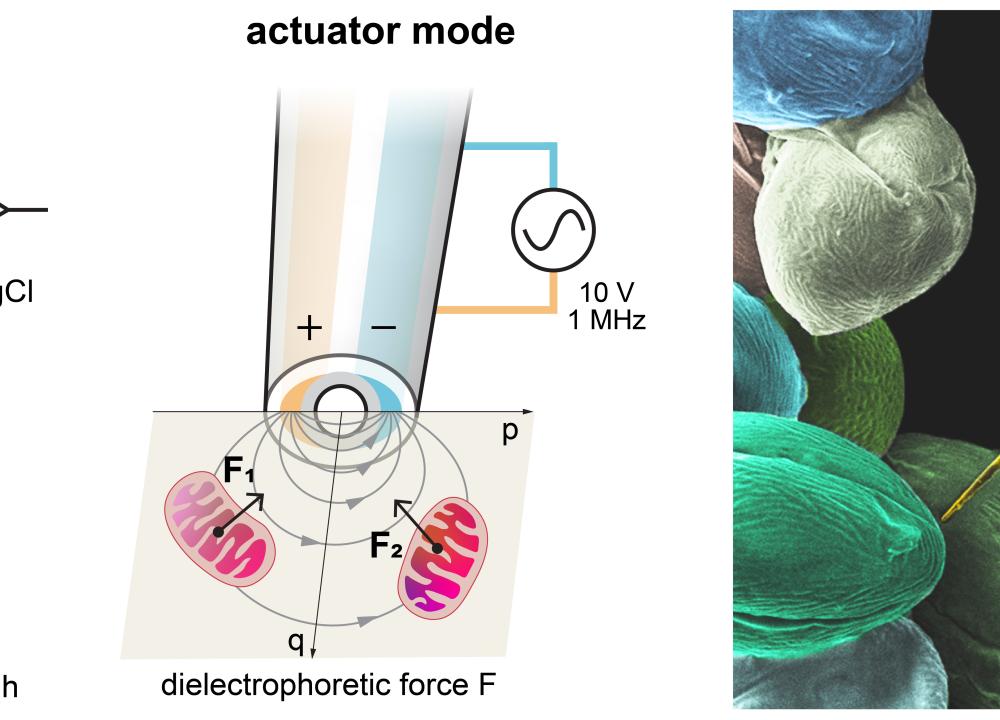

科大聯合開發機械人納米探針 為神經退行性疾病及癌症治療研究開拓新方向

線粒體功能障礙與神經退行性疾病、代謝綜合症等多種慢性疾病及癌症息息相關。然而,要在不損害細胞,且毋須使用螢光染劑的情況下,從細胞內精準提取線粒體,一直是科學界面對的重大挑戰。香港科技大學(科大)跨學科學院綜合系統與設計學部助理教授顧紅日教授帶領的團隊,與機械工程及生物醫藥專家合作,成功開發全球首款整合傳感器和執行器的細胞操作儀器——自動化機械人納米探針。該款探針能在活細胞中自主導航,整個過程毋須使用螢光染劑,即可精準提取單個線粒體作研究和移植之用,未來有望用於改良慢性疾病及癌症治療策略。從看見到感知線粒體的大小僅比細菌略大,存在於每一個活細胞中,並負責維持生命所需的核心化學反應。傳統細胞顯微手術在提取線粒體時,需要先注射螢光染劑標記目標,再以強光照射樣本並根據發光位置導航,整個過程高度依賴人手操作。然而,強光會導致細胞出現「光漂白」現象,照射產生的熱效應及光化學反應亦可能對細胞造成損傷,螢光染劑更可能干擾後續分析。因此,研究團隊將技術由過往的「看見」線粒體,轉變為開發一種能夠「感知」線粒體的新方法。團隊研發的玻璃納米探針,其尖端裝有兩個納米電極,能捕捉線粒體代謝的副產物——活性氧和活性氮訊號。結合自動化操作平台,探針可在細胞內即時追蹤這些訊號。一旦訊號強度超過特定閾值,探針的微型介電泳「納米鑷子」便會產生非均勻電場,將百納米範圍內的線粒體鎖定,使探針在干擾性最低的情況下提取亞微米級的線粒體。技術的關鍵在於「共定位」機制,當探針的感測器在某個位置檢測到代謝訊號,執行器就能在同一位置提取細胞線粒體。提高細胞操作精確度系統操作流程的精準度同樣重要。研究團隊將納米探針整合到機械人操作系統,並記錄每個步驟的標準化操作,包括靠近目標細胞、檢測細胞表面、穿透細胞膜、追蹤電化學電流、啟動介電泳捕獲,以及安全撤出。此流程能有效降低侵入性,並對同一細胞進行多次採樣。由於系統具備自動定位能,能提供清晰和標準化操作,毋需依賴人手微調即可提升準確度。

新聞

科大歡迎廖長城博士續任顧問委員會主席

香港科技大學(科大)欣悉廖長城博士獲大學監督、香港特別行政區行政長官李家超先生再度委任為大學顧問委員會主席,任命自今年3月6日起生效,任期三年。廖博士將繼續帶領顧問委員會,為促進科大的發展提供寶貴意見並協助大學籌款,以鞏固科大的國際影響力和學術領先地位。廖長城博士自2023年3月起出任科大顧問委員會主席。此前,他於2015年至2023年期間擔任校董會主席達八年。廖博士高瞻遠矚,任內大力推動並確立了「港科大一體、雙校互補」的發展框架,成功創辦了科大(廣州),令大學立足粵港澳大灣區,助力國家培養高端創新人才,開拓了長遠可持續發展的空間。任內亦大力促進科大以至整個社區的人文與創意發展,包括於2021年啟用位於清水灣校園的逸夫演藝中心,為大學以至整個社區提供頂級藝術文化場地。廖博士表示:「感謝大學監督的信任,讓我能繼續以顧問委員會主席為科大出謀獻策。過去多年,我見證並有幸領導科大從一所本地卓越學府,成長為兼具國際視野與國家擔當的研究型大學。特別是在『港科大一體、雙校互補』的框架下推動設立科大(廣州),為大學開拓了可持續發展的格局。未來,我將與委員會同仁並肩,繼續為科大的戰略規劃與社會連結提供建議,支持大學在創新、人才培育與區域協作方面再創高峰。」科大校長葉玉如教授歡迎廖博士的續任,感謝其對科大作出的重大貢獻,並表示:「廖長城博士長期為科大的發展傾注心血,建樹良多。廖博士以其睿智及豐富經驗,通過顧問委員會為大學的長遠發展提供寶貴指導。廖博士憑藉豐富的業界經驗、廣闊的社會網絡及卓越的領導才能,為科大把握機遇、應對挑戰注入了強大動力。」

新聞

科大歡迎沈向洋教授續任校董會主席

香港科技大學(科大)誠摯祝賀沈向洋教授獲大學監督、香港特別行政區行政長官李家超先生再度委任為大學校董會主席,任命自今年3月6日起生效,任期三年。這一重要里程碑進一步鞏固了大學的領導基礎,並為推進科大《策略發展計劃2031》及實現「科大3.0」宏圖提供強而有力的支持。沈向洋教授自2023年3月起擔任科大校董會主席。在其卓越領導的三年間,科大發展屢獲突破,國際聲譽顯著提升。大學獲得中央人民政府、特區政府及社會各界的充分信任,承擔多項戰略性重任,包括:創辦本港第三所醫學院;完成原有兩所國家重點實驗室的重組後,再獲國家科學技術部批准建立一所新的全國重點實驗室;以及牽頭組織國際科研團隊,參與國家「嫦娥八號」月球探測任務中的月面機械人合作項目。科大香港清水灣和廣州南沙兩地校園持續深化連繫和互動,在教學研究和創新創業方面充分發揮協同效應。此外,科大亦建立上海產教融合中心,發揮其在晶片、人工智能和生物醫藥等領域的創新創業優勢,成功將科大的影響力從粵港澳大灣區延伸至長三角。在校董會的領導下,這些成果不僅彰顯了科大在前沿科技領域的突出貢獻與雄厚研發實力,更突顯了科大在推動香港乃至國家創新創業發展所作出的貢獻。沈教授表示:「在科大創校三十五周年的重要歷史節點,再次獲委以校董會主席的重任,我深感榮幸,亦覺任重道遠。我自二十五年前受聘為科大客座教授便與大學結下深厚緣分,這份情誼歷久彌新。未來,我將與葉玉如校長、校董會各位同仁、大學管理層、顧問委員會,以及全體師生、校友和社會各界攜手,繼續推動科大的進步和發展。我們將助力香港對接國家『十五五』規劃,鞏固其國際教育科技人才高地地位,為建設『科技強國』與『教育強國』貢獻科大的智慧與力量。」

新聞

科大13項研究項目獲研資局資助 項目數量及金額為全港院校之冠

香港科技大學(科大)在2025/26年度大學教育資助委員會(教資會)轄下研究資助局(研資局)的「協作研究金」及「研究影響基金」項目遴選中,展現出卓越的科研領導力。科大共有13項研究項目成功獲得「協作研究金」及「研究影響基金」撥款,資助總額逾港幣7,700萬元;無論在項目數量和金額方面,均位列全港所有教資會資助大學的榜首。此佳績不僅彰顯科大致力推動跨學科及跨院校研究,在將前沿研究成果轉化為具社會實效的解決方案以提升社會福祉方面,亦實力雄厚。是次獲研資局資助的研究項目涵蓋多個對未來發展至關重要的前沿領域,包括人工智能(AI)、量子材料科學、微電子與自動化系統等尖端科技。這些研究旨在應對當前迫切的挑戰與機遇,例如提升城市抵禦氣候災害的能力、加速低碳經濟轉型、提升金融數據分析的精準度、開拓精準醫療技術的應用,以及構建低空經濟產業生態系統。科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授祝賀各研究團隊,並強調研資局的撥款對科大科研發展具有深遠意義。他表示:「科大衷心感謝研資局對我們的跨學科研究工作予以充分肯定。科大始終秉持『創新為民、科研為用』的理念,致力將前沿科研成果轉化為對社會帶來切實價值與效益的創新方案。今年獲資助的項目極具發展潛力,涵蓋能源、災害應對、醫療健康、金融發展等關鍵領域。展望未來,科大將繼續加強與政府、產業界、學術及科研機構,以及投資界的緊密合作,共同推動新質生產力發展,以科技創新貢獻香港、國家及全球社會。」獲資助項目簡介:研究項目協調項目之科大學者協作研究項目補助金浸沒式冷卻和通用碳估算的可持續人工智能中心環境及可持續發展學部教授王丹教授

新聞

科大委任安思遠教授為商學院院長

香港科技大學(科大)今天宣布,委任安思遠教授(Prof. Frederik ANSEEL)為工商管理學院(科大商學院)院長,任期由2026年2月1日起生效。安思遠教授加盟科大前,曾任澳洲新南威爾斯大學商學院院長。在其領導下,該學院連續三年榮膺澳洲最佳商學院,其線上工商管理課程亦穩居《金融時報》全球排名前十位。他具備豐富的國際高等教育管理經驗,歷任英國倫敦國王學院副院長、比利時根特大學人力資源管理、職業與組織心理學系主任及校長人才管理顧問,並曾擔任法國高等經濟商業學院及意大利博科尼大學客座教授。安思遠教授為組織領導、學習與回饋研究領域的知名學者,於比利時根特大學取得組織心理學博士學位,更獲史丹福大學評選為全球前2%頂尖科學家,並擔任七份國際期刊編委。其研究成果備受業界認可,曾多次榮獲管理學會最佳論文獎。此外,安思遠教授同時擁有澳洲社會科學院院士、美國工業與組織心理學協會會士及國際應用心理學會會士名銜,並曾出任歐洲職業與組織心理學會主席達五年。安思遠教授表示:「科大商學院兼具科研實力與地理優勢,在科技重塑商業格局的新時代中極具競爭力。我十分榮幸能在此關鍵時刻加入科大,期待與同仁攜手,進一步提升商學院的學術領先地位,拓展全球合作網絡,並培育學生成為在人工智能驅動的時代擔當重任的未來領袖。」科大歡迎安思遠教授加盟,並感謝許佳龍教授自2024年7月起擔任商學院署理院長,盡心服務大學。在安思遠教授履任第六任院長之際,許教授將轉任為科大協理副校長(學術發展)。